Actualités

Veille juridique Inf’OGM du 6 janvier au 20 janvier 2025

FRANCE

-

Gouvernement

Déclaration de politique générale du Premier ministre

Le 14 janvier, le Premier ministre François Bayrou a annoncé un ensemble de mesures visant l’agriculture et l’environnement. Parmi celles-ci, la remise en question des « pyramides de normes », en déplorant notamment le fait qu’on « impose à nos agriculteurs des normes et des obligations qui ne sont pas imposées à nos voisins européens ». Le Premier ministre veut aussi une réforme des contrôles menés par l’Office français de la biodiversité (OFB), critiquant certaines pratiques actuelles, comme le port d’armes par ses agents, jugées contre-productives. Sur le plan des ressources naturelles, le Premier ministre propose une grande conférence nationale de l’eau, avec des déclinaisons régionales, pour répondre aux problématiques de répartition et d’usage des ressources hydriques.

Ces annonces ont suscité de vives critiques, en particulier de la part d’associations environnementales, qui estiment que les enjeux écologiques sont relégués au second plan et qu’une telle politique favorise les intérêts économiques à court terme. La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) juge « inacceptable » l’attaque visant l’OFB, alors que France Nature Environnement (FNE) dénonce un discours « désastreux » et reproche au Premier ministre de remettre en question les pratiques de l’OFB et de chercher à réduire ses moyens d’assurer le respect des réglementations environnementales. Enfin, plusieurs voix s’élèvent pour regretter l’absence de mesures concrètes et ambitieuses en faveur de la biodiversité, jugeant que la politique annoncée pourrait affaiblir les mécanismes de protection existants.

Lien ici.

-

Assemblée nationale

Question parlementaire sur l’indépendance de la CNDASPE

> Question n°3287 de Lisa Belluco (groupe Écologiste et Social, Vienne) – publiée au JO le 21/01/2025 :

« Mme Lisa Belluco attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les risques qui pèsent sur la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE). La CNDASPE a été créée par la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte (« loi Blandin ») et a été effectivement installée en janvier 2017. Elle veille d’une part aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique dans le domaine de la santé publique et de l’environnement. La CNDASPE est d’autre part chargée du traitement des alertes reçues de la société civile en matière de santé publique et d’environnement. Or, selon elle, la commission ne peut plus recevoir des alertes en matière de santé publique ou d’environnement dans des conditions sécurisées, puisque le service qui l’héberge a décidé unilatéralement d’inactiver le site de dépôt sécurisé mis en place par la CNDASPE en 2019. Ce service a également modifié certaines pages du site internet de la CNDASPE destinées à informer les citoyens sur les travaux de la commission, sa composition et le cadre réglementaire dans lequel elle s’inscrit. Enfin, le rapport d’activité de la CNDASPE pour l’année 2023 vient juste d’être mis en ligne, après des mois de retard : son bureau ne dispose pas du droit de poster les avis et autres documents validés par la commission en séance plénière, alors même que le ministère s’est déclaré incapable d’assurer le remplacement de la personne qui assurait seule, jusqu’en février, le « secrétariat permanent » de la CNDASPE. Les avis de la commission et les informations sur son activité sont ainsi dorénavant mis en ligne lorsque l’administration juge avoir le temps de le faire et certains ne le sont pas. Malheureusement, ces éléments invitent à penser que le travail de la CNDASPE est volontairement empêché. C’est la raison pour laquelle elle l’interroge sur les mesures qu’elle compte mettre en œuvre pour assurer l’indépendance de la commission et lui permettre de mener à bien ses missions. »

Lien ici.

UNION EUROPÉENNE

-

Conseil européen

La Pologne publie sa position sur le « règlement NTG »

Le 7 janvier, en tant que présidente du Conseil de l’Union européenne, la Pologne a présenté sa position officielle sur les « nouvelles techniques génomiques » (NTG). Cette position vise à encourager l’utilisation de ces technologies afin de « renforcer la compétitivité et la résilience de l’agriculture européenne ». Bien que la dérégulation des NTG reste au cœur des discussions, c’est la question des brevets qui constitue le principal obstacle à l’adoption du règlement par le Conseil. « Pour répondre aux préoccupations des États membres », de nouvelles propositions ont été avancées par la Pologne. Parmi celles-ci figurent un système d’« opt-out » permettant à un État membre de limiter ou d’interdire l’utilisation de végétaux NTG protégés par des brevets sur son territoire, un étiquetage spécifique pour les NTG brevetés, ainsi qu’une procédure permettant à la Commission européenne de vérifier si un produit issu des NTG1 est couvert par un brevet.

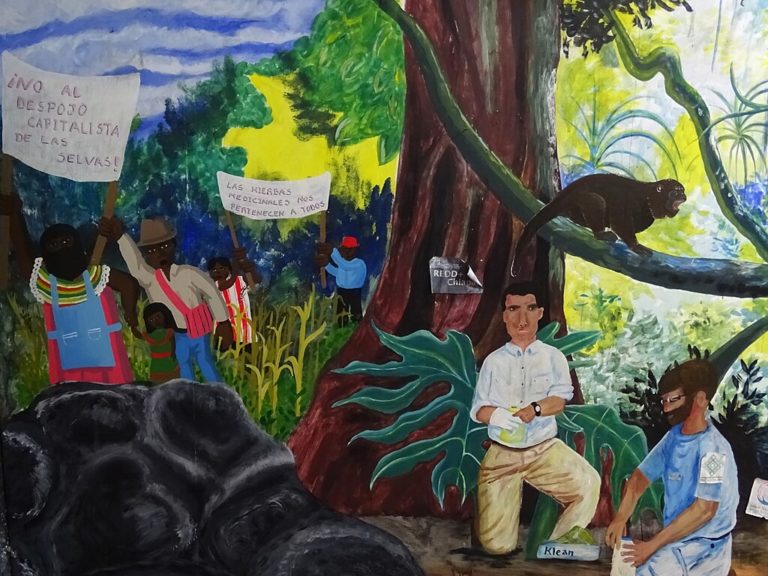

Ces propositions ont suscité de vives critiques, dont celles de la Coordination Européenne Via Campesina (ECVC), qui a dénoncé les « solutions illusoires » de la Pologne. ECVC précise que cette nouvelle version de la déréglementation des NTG n’améliore pas la proposition belge et maintient « les risques de confiscation de toute la biodiversité cultivée et du contrôle de la chaîne alimentaire par une poignée de sociétés semenciers ». Des associations environnementales partagent ces préoccupations, soulignant que, outre le problème des brevets, la proposition est insuffisante pour garantir la transparence pour les consommateurs et les producteurs, ainsi que la sécurité environnementale (prévention de la contamination) et sanitaire.

Lien ici.

INTERNATIONAL

-

Office européen des brevets

Non brevetabilité de chimères humain-animaux

Le 4 septembre, la chambre de recours de l’OEB, dans la décision 1553/22, a jugé non brevetable une invention visant à produire des chimères humain/porc destinées à générer des vaisseaux sanguins et des cellules sanguines humanisées pour des applications thérapeutiques. Selon The Regents of the University of Minnesota, déposant de la demande de brevet EP16759528.9, intitulée « ETV2 et ses utilisations », l’invention permettrait de répondre à la pénurie critique d’organes pour la transplantation, en fournissant des tissus humanisés compatibles avec le profil génétique du patients. L’OEB a estimé que l’invention portait atteinte à la dignité humaine en raison du risque d’intégration de cellules humaines dans le cerveau ou les cellules germinales des chimères et de conférer des capacités cognitives ou comportementales humaines, ou transmettre des traits humanisés. Ceci justifiait pour l’OEB l‘application du « considérant 38 » de la directive européenne 98/44 sur les inventions biotechnologiques concernant l’interprétation de la notion d’« ordre public et des bonnes mœurs » et l’exclusion de certains types d’inventions de la brevetabilité.

Cette affaire souligne l’importance de l’interprétation de l’exclusion de moralité prévue par l’Article 53(a) de la Convention sur le brevet européen au-delà des cas spécifiques mentionnés dans la directive 98/44. Elle souligne aussi l’importance de préserver des lignes éthiques fondamentales et rappelle la tension persistante entre innovation scientifique et cadre juridique, posant des questions sur l’interaction entre brevetabilité, régulation et acceptabilité sociétale.

Lien ici.