Actualités

Veille juridique Inf’OGM du 24 mars au 14 avril 2025

FRANCE

-

Gouvernement

Consultation publique sur le projet de Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat

Le 4 avril, le ministère de l’Agriculture a ouvert une consultation publique, en cours jusqu’au 4 mai, sur le projet de Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) prévue par la loi « Climat et résilience » de 2021. Ce document vise à articuler la politique alimentaire française avec les objectifs climatiques et de santé publique, en évoquant notamment l’impact des régimes alimentaires, la souveraineté alimentaire et le recours aux « nouvelles technologies », donc une ouverture implicite aux biotechnologies agricoles, recouvrant naturellement les NTG (nouvelles techniques de modification génomique). La stratégie vise à assurer la durabilité du système alimentaire en agissant sur la consommation, la transformation et la production, et pour ce faire présente 20 objectifs déclinés en 80 actions.

Dans ce document, le gouvernement confirme le rôle des « nouvelles technologies » dans sa politique agricole, sans préciser d’encadrement : « tout gain d’efficience des systèmes de production, notamment grâce aux nouvelles technologies, à la sélection variétale et à la transition énergétique de l’agriculture (décarbonation des énergies utilisées, augmentation de l’efficacité énergétique) est encouragé ». Le rapport ajoute : « les nouvelles technologies et la sélection des variétés sont des leviers qui pourront permettre également d’accompagner l’adaptation des systèmes de production, adaptation qui vise également à rechercher des variétés et des espèces mieux adaptées au changement climatique ». Cette consultation soulève à nouveau la question du rôle des technologies dans les politiques alimentaires et leur compatibilité avec des modèles agricoles soutenables. Plusieurs associations de défense de l’environnement critiquent aussi un manque d’ambition et d’actions concrètes dans le projet, notamment sur la réduction de la consommation de produits d’origine animale, l’agroécologie et la reconnaissance de la biodiversité cultivée.

Lien ici.

-

Conseil constitutionnel

Censure partielle de la Loi d’orientation agricole

Le 20 mars, le Conseil constitutionnel a censuré, totalement ou partiellement, un tiers des articles de la Loi d’orientation agricole (LOA), adoptée en urgence par le Sénat quelques semaines plus tôt, juste avant le salon de l’agriculture (voir Veille juridique Inf’OGM du 3 au 24 février 2024). Les articles ont été censurés car jugés inconstitutionnels, sur le fond ou la forme. Parmi les mesures censurées, la présomption de « non-intentionnalité » en cas d’atteintes à l’environnement qui prévoyait d’introduire dans le code de l’environnement des « présomptions d’absence d’intention » pour certaines infractions, notamment contre les espèces protégées ou leurs habitats. Une reconnaissance du caractère « non intentionnel » de certains dommages a été jugée contraire au principe de légalité des délits et des peines par le Conseil. Ont également été invalidées la présomption de « bonne foi » lors des contrôles des agriculteurs et l’interdiction de normes agricoles plus strictes que celles de l’UE, sauf justification motivée, évaluation préalable et absence de concurrence déloyale, une réponse à la critique de la « surtransposition » des normes européennes.

Cette décision du Conseil constitutionnel fragilise le projet gouvernemental de réforme agricole, déjà contesté pour son manque de prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. Elle souligne aussi les tensions autour de la gouvernance du monde agricole, entre exigences de productivité, déréglementation et impératifs écologiques. La censure d’articles clés pourrait ouvrir une période d’instabilité dans la mise en œuvre des mesures prévues par la LOA.

Lien ici.

UNION EUROPÉENNE

-

Parlement européen

La Commission Environnement ouvre la voie au trilogue sur les NTG

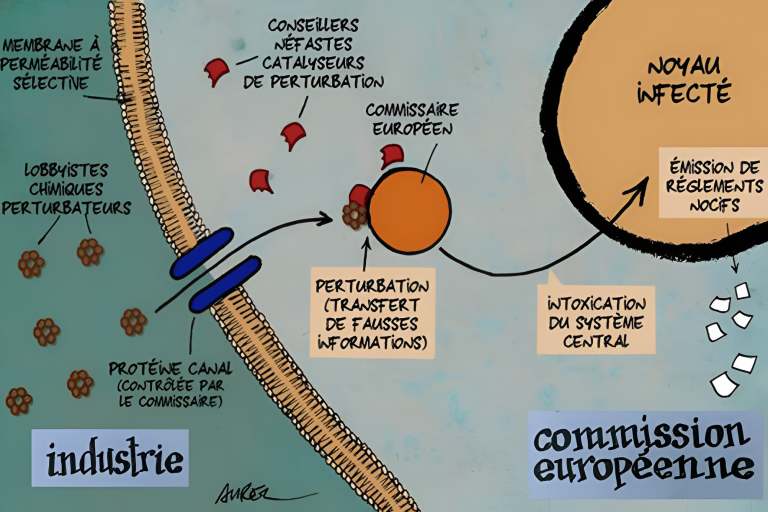

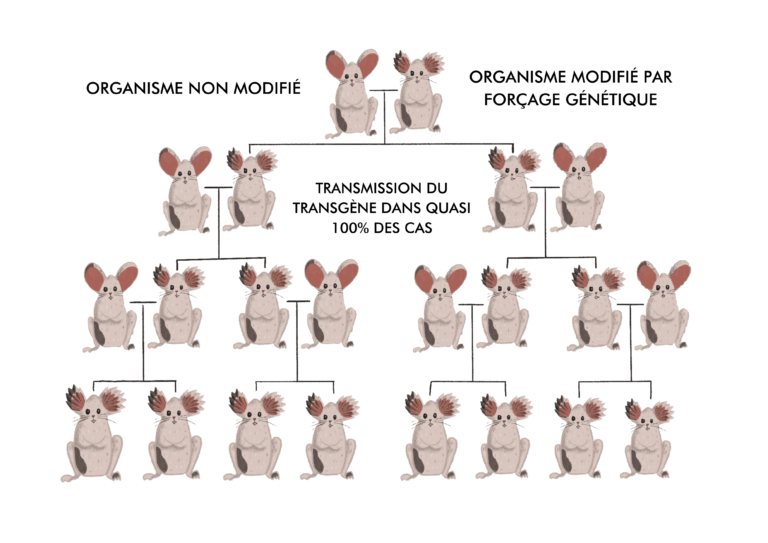

Le 9 avril 2025, la Commission Environnement du Parlement européen a approuvé à une large majorité (67 voix pour, 14 contre et 3 abstentions) le mandat de négociation sur la proposition de règlement encadrant les nouvelles techniques de modification génomique (NTG). Cette décision ouvre formellement la voie aux négociations en trilogue avec le Conseil et la Commission européenne, prévues pour début mai. Le texte en discussion vise à créer un régime distinct pour les plantes NTG 1, exclues des obligations classiques de la réglementation OGM. Bloqué depuis plus d’un an en raison de désaccords entre États membres, le processus a été relancé à la faveur d’un compromis obtenu sous présidence polonaise, notamment sur la question sensible des brevets. Les débats du trilogue porteront sur la traçabilité, l’étiquetage, la définition de ce qui est considéré comme « naturel » et les restrictions possibles sur la brevetabilité.

Si les partisans de la dérégulation des NTG, essentiellement les agro-industriels, y voient un « levier d’innovation face aux défis climatiques », ses opposants (ONG, syndicats paysans, agriculteurs en « bio », élus écologistes…) dénoncent une ignorance des questions sanitaires, environnementales et démocratiques. Il faudra néanmoins attendre l’issue du trilogue, étape officielle du processus législatif, pour disposer d’une vision plus claire du contenu définitif du texte et des (des)équilibres retenus entre innovation, sécurité et transparence.

INTERNATIONAL

-

Office européen des brevets

Entrée en vigueur des Directives 2025

Le 1er avril, les directives de l’Office européen des brevets (OEB), mises à jour chaque année, sont entrées en vigueur. Ces directives sont relatives à la recherche et à l’examen des demandes de brevets pratiqués à l’OEB. Elles constituent un cadre de référence pour les examinateurs, les déposants et les praticiens du droit des brevets.

Inf’OGM analysera, comme chaque année, ces nouvelles directives afin de repérer d’éventuelles évolutions concernant la brevetabilité des biotechnologies et du vivant en général, et de possibles conséquences sur l’activité des agriculteurs, des paysans et des semenciers traditionnels.

Lien ici.

-

Nigeria

Adhésion du Nigeria à l’UPOV

Le 27 mars, l’adhésion du Nigeria comme 80ème membre de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a pris officiellement effet. Cette adhésion s’inscrit dans une dynamique de promotion des droits des obtenteurs à l’échelle mondiale selon le modèle UPOV 1991, qui entend renforcer la protection juridique des variétés végétales commerciales.

Cette décision suscite des inquiétudes parmi les organisations paysannes et de défense des semences locales. Le modèle UPOV 1991 limite fortement les droits des agriculteurs à réutiliser, échanger ou vendre librement leurs semences. Pour un pays à forte diversité agricole comme le Nigeria, cette adhésion pourrait menacer les systèmes semenciers traditionnels et accentuer la dépendance vis-à-vis de variétés protégées par droits d’obtenteur.

Lien ici.

-

Suisse

Consultation publique sur les OGM

Le 2 avril 2025, la Suisse a lancé une consultation publique, prenant fin le 9 juillet, sur la révision de sa législation OGM, actuellement basée sur un moratoire que le Conseil fédéral a recommandé de prolonger de 5 ans, le 29 janvier 2025. Ce dernier travaille toutefois sur un projet de loi visant à distinguer les NTG des techniques OGM classiques et appliquant une double « procédure d’homologation » des NTG avec des « mécanismes de contrôle plus stricts » que ceux prévus par l’Union européenne. A l’instar du projet de dérégulation européen, celui soumis par le Conseiller fédéral à l’environnement, Albert Rösti, parle de « nouvelles technologies de sélection », en excluant le terme OGM, impopulaire auprès de la population.

Cette consultation témoigne de ce qui pourrait être un tournant majeur dans la politique suisse en matière de biotechnologies agricoles. La population suisse s’est déjà prononcée contre la culture des OGM il y a 20 ans. Aujourd’hui, de nouvelles questions se posent concernant la brevetabilité des NTG, les garanties pour assurer des filières sans OGM et l’évaluation de l’acceptabilité de ces nouvelles technologies par les consommateurs.

Lien ici.