Actualités

Le Comité européen des régions critique la déréglementation des OGM/NTG

Le Comité européen des régions a adopté, en plénière, le 17 avril 2024, son avis consultatif sur le projet de déréglementation des nouveaux OGM. Pour ce comité, le constat est clair : « les nouvelles règles en matière de techniques génomiques menacent la résilience de l’agriculture européenne ».

Le Comité européen des régions (CdR) « représente les collectivités locales et régionales de l’Union européenne ». Composé de 329 membres élus à l’échelon local (maire ou président de Région, très souvent), ce comité se réunit six fois par an pour débattre et produire des avis consultatifs sur les nouveaux actes législatifs qui ont un impact sur les régions et les villes. D’après son site Internet, de tels actes représentent 70 % de l’ensemble de la législation de l’UE. Bien que consultatifs, ces avis donnent un signal politique à l’ensemble des acteurs européens.

Au sein du CdR, les débats sont parfois vifs. Ce fut le cas, lors de la discussion en commission « Ressources naturelles », sur l’avis que le Comité rédigeait à propos de la proposition de déréglementation des OGM faite par la Commission européenne. Malgré ces débats, cet avis assez critique a été adopté le 17 avril dernier, en plénière, sans changement majeur1.

Tous les végétaux « NTG » tracés et étiquetés !

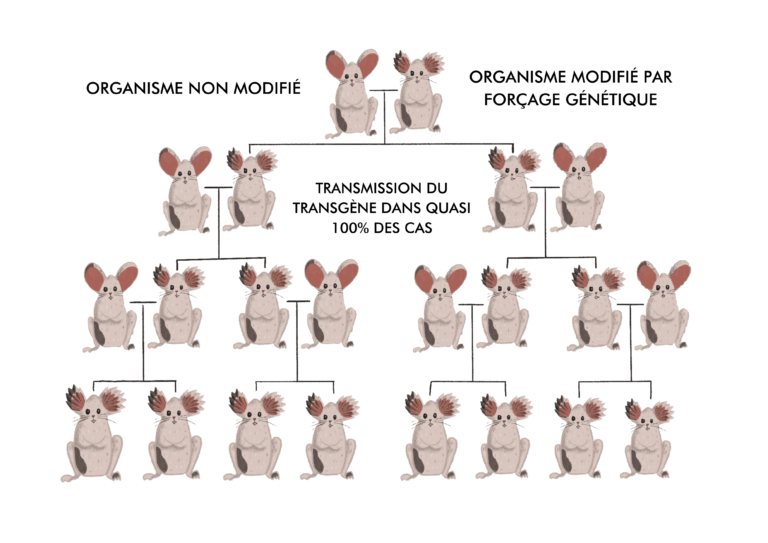

Il est important de préciser que le CdR ne remet pas en cause les deux catégories de NTG, mais cela a finalement peu d’importance. En effet, dans ses propositions d’amendement au texte de la Commission, le CdR remplace systématiquement la notion de « NGT catégorie 1 ou 2 » par « NGT », signifiant par là qu’il souhaite que toutes les NTG soient considérées de la même manière et que toutes les NTG soient donc évaluées, étiquetées, suivies… Par exemple, l’amendement 26 propose de supprimer « de catégorie 2 » dans la phrase suivante : « les végétaux NTG de Catégorie 2 devaient rester soumis aux exigences de la législation de l’Union sur les OGM ». Cette suppression intervient dans de nombreux autres amendements. Ainsi, le Comité considère en effet que « les plantes NGT couvriront une gamme d’espèces beaucoup plus large que les plantes transgéniques. Cela multipliera les risques d’impacts involontaires sur les écosystèmes, notamment en cas de croisement avec des plantes sauvages. Il est donc nécessaire de maintenir la surveillance, comme le prévoit actuellement la législation sur les OGM ».

Le CdR propose des ajustements sur la manière dont les États membres interviennent sur la classification en NTG 1 ou NTG 2. Il suggère d’augmenter les délais pour permettre des réactions ou des commentaires et que la classification ne soit pas définie par une annexe. En effet, il écrit : « le contenu de l’annexe I revêt une importance capitale pour la proposition législative à l’examen, car il peut avoir des implications pratiques importantes s’agissant de la classification des NTG dans une catégorie ou une autre. Par conséquent, ce contenu ne doit pas figurer en annexe, ce qui le rendrait modifiable au moyen d’un simple acte délégué. Au lieu de cela, il doit pouvoir faire l’objet d’une procédure législative ordinaire afin de garantir une prise de décision approfondie et démocratique ».

Relativiser les promesses

En préambule, le CdR attire « l’attention des décideurs et des citoyens sur le fait que le potentiel de durabilité des NTG reste largement théorique […] et [qu’] une étude du JRC de 2021 indique que six des 16 produits NTG au stade précommercial se concentrent sur la tolérance aux herbicides. Les déclarations relatives à la durabilité doivent être nuancées, dès lors qu’elles reflètent des hypothèses théoriques ». Ainsi, le Comité propose d’amender la proposition législative et d’ajouter systématiquement, lorsqu’il est question de durabilité, les adjectifs ou adverbes « potentiels »/« potentiellement » au texte de la Commission européenne. Et il ajoute que « la rapidité, la facilité et l’efficacité de ces techniques d’obtention sont encore largement hypothétiques ».

Les brevets, une menace pour les petits semenciers et la biodiversité

Le CdR considère ensuite que l’interdiction des brevets sur les plantes et les gènes natifs est fondamentale. Cette interdiction est la condition sine qua none pour « s’assurer que les petites entreprises semencières traditionnelles qui ne pourraient pas acheter les licences puissent aussi utiliser les nouvelles technologies ou accéder aux variétés existantes pour en créer de nouvelles ». Pour le CdR, les brevets sont un obstacle majeur à la liberté des sélectionneurs. L’épée de Damoclès de tomber sur un brevet en sélectionnant une nouvelle variété fragilise ces petits semenciers, comme en a témoigné par exemple une semencière néerlandaise dans les colonnes d’Inf’OGM2.

Qui dit brevet dit aussi concentration et monopole. A l’instar de quelques États membres de l’Union européenne, le CdR considère qu’en l’état, la proposition « augmentera la concentration du marché dans le secteur des semences et limitera la diversité génétique des semences ainsi que la disponibilité des semences biologiques ». Cette concentration du marché entraînera une dépendance accrue des agriculteurs aux grandes entreprises semencières.

En toute logique, le Comité estime également qu’il est essentiel de « préserver la liberté qu’ont les agriculteurs d’utiliser, de réutiliser, de sélectionner et d’échanger des semences ». Pour le CdR, cette liberté est aussi garante d’une biodiversité cultivée fleurissante. Et par conséquent, il observe « que les propositions, sous leur forme actuelle, pourraient entraîner une perte de biodiversité en compromettant la production et l’utilisation de variétés de conservation traditionnelles et nouvellement développées représentant une part significative de la diversité génétique des espèces végétales cultivées ».

Le CdR recommande un étiquetage de tous les OGM

Outre la liberté des sélectionneurs et agriculteurs, le CdR estime que cette proposition restreint également la liberté des consommateurs. Il recommande une traçabilité et un étiquetage complets, « tout au long de la chaîne de valeur, depuis les semences jusqu’à l’assiette » des OGM/NTG. Cela est nécessaire pour « garantir la liberté de choix des consommateurs et de protéger les agriculteurs en cas de contamination involontaire de leurs cultures par des semences protégées ».

Autre liberté que le Comité défend : celles des États membres de décider s’ils souhaitent ou non autoriser les nouveaux OGM (NTG) sur leur territoire. Et il propose aussi que les Régions puissent décréter des « zones sans OGM ». Ce point a été sujet à débat car certains pays, dont l’Espagne, souhaitaient que cette interdiction se limite aux États. Laisser cette possibilité au seul État restreint de facto sa mise en œuvre. Or, cette notion est fondamentale dans l’argumentation du Comité : si des Régions interdissent les OGM/NTG, cela impose une déclaration des cultures, de la transparence et c’est aussi un outil de gestion de la coexistence et donc de défense de l’agriculture biologique ou « sans OGM ».

Défendre l’agriculture biologique

Pour le CdR, les OGM/NTG sont incompatibles avec le cahier des charges de l’agriculture biologique. Au regard des craintes et analyses portées sur le texte, le Comité demande que l’agriculture biologique bénéfice de mesures de soutien pour pouvoir coexister avec les cultures issues des nouveaux OGM, et cela « sans charges, ni frais supplémentaires ». Le Comite demande plusieurs choses : « des règles de responsabilité conformes au principe du pollueur-payeur », « des mesures, définies au niveau de l’Union, pour la coexistence des productions avec et sans OGM avant la dissémination des cultures NTG 1 et NTG 2 » et, afin que ces deux premiers points puissent être réalisables, « la mise au point et la mise à disposition de méthodes par les développeurs et/ou distributeurs de NTG pour identifier et détecter de manière analytique l’événement NTG afin de permettre la traçabilité et d’éviter la fraude ». Le Comité européen des régions profite de cet avis pour rappeler et soutenir « fermement » l’objectif du Pacte vert pour l’Europe, qui établit « que 25 % des terres agricoles de l’Union soient consacrées à l’agriculture biologique d’ici à 2030 ».

Les autres filières de qualité sont bien entendu aussi prises en considération par les membres de ce Comité, à l’instar de Karine Gloanec-Maurin (FR/PSE), première adjointe au maire de Couëtron au Perche3. L’élue a ainsi déclaré : « la force de l’agriculture européenne réside dans ses filières de qualité et dans sa capacité à produire de la nourriture pour toutes et tous de manière durable. Avec la proposition législative de la Commission européenne, nous prenons le risque de remettre en cause cet avantage compétitif ». Une approche qui explique les demandes de traçabilité, étiquetage et capacité des états à protéger leur filière.

En conclusion, le Comité européen des Régions demande de modifier « significativement » la proposition législative « afin de mieux protéger les agriculteurs et les populations rurales, de soutenir l’agriculture biologique et de garantir l’accès à l’ensemble des ressources génétiques ». Cet avis est un élément supplémentaire dans la contestation de ce projet de déréglementation, après l’avis du CESE, de l’Anses, et les positions d’acteurs clés européens. En effet, le projet législatif n’a pas pu être adopté avant les élections européennes, notamment à cause des questions que les brevets soulèvent. Or, le Comité européen des Régions est lui aussi vent debout contre la privatisation et l’appropriation du vivant par quelques multinationales.

- Comité européen des région, « AVIS – Nouvelles techniques génomiques et matériels de reproduction des végétaux », 17 et 18 avril 2024. ↩︎

- Denis Meshaka, « Une semencière néerlandaise face aux brevets de KWS », Inf’OGM, 4 avril 2024. ↩︎

- Comité européen des région, Karine Gloanec-Maurin (FR/PSE), 2024. ↩︎