Actualités

Veille juridique Inf’OGM du 10 mars au 24 mars 2024

FRANCE

-

Gouvernement

Publication du « Bilan environnemental »

Le 7 mars, les Ministères de l’Aménagement du territoire et de la Transition écologique ont publié un rapport intitulé « Bilan environnemental de la France » (édition 2024). Ce document présente un état des lieux de l’environnement en France, en s’appuyant sur une série d’indicateurs sur notamment la biodiversité, la qualité de l’air et de l’eau, le climat ou encore les sols. La France a consacré 64 milliards d’euros (Md€) à la protection de l’environnement en 2022 (+3,7 % par rapport à 2021) sur un large éventail de domaines. La gestion des déchets (21,6 Md€) et des eaux usées (14,1 Md€) concentre à elle seule plus de la moitié (56 %) de ces dépenses. Les autres postes (air, recherche-développement, nuisances sonores, dépollution sols/eaux, déchets RA…) présentent des montants plus modérés (variant de 1 à 8 Md€), avec 3,5 Md€ consacrés à la biodiversité. Concernant les objectifs de développement durable « Planète » de l’Agenda 2030 de l’ONU, la France affiche une augmentation des aires terrestre et marine protégées, mais une dégradation d’autres indicateurs, comme la pollution aux nitrates et la baisse de populations d’oiseaux.

Ce rapport conforte les alertes émises régulièrement par de nombreuses ONG et institutions indépendantes sur l’écart persistant entre les engagements affichés par la France en matière d’environnement et la réalité des politiques mises en œuvre, notamment en matière agricole. Aussi, le manque de données robustes, notamment sur la biodiversité, empêche une évaluation fine des stratégies nationales. Cela pose des difficultés pour la planification écologique, notamment dans le secteur agricole, où les liens entre pratiques industrielles, appauvrissement des sols et perte de diversité biologique sont désormais bien établis. Le rapport révèle aussi les limites du modèle actuel de gouvernance environnementale et souligne l’urgence d’un changement systémique dans les politiques agricoles et industrielles.

Lien ici.

Résultats consolidés des élections des membres des Chambres d’agriculture

Le 21 mars, le ministère de l’Agriculture a publié les résultats consolidés des dépouillements départementaux des élections aux Chambres d’agriculture. Ces établissements publics administratifs sont dirigés par des membres élus pour un mandat de six ans et ont pour rôle de représenter et d’accompagner le monde agricole, ainsi que d’animer les dynamiques locales. A l’issue de ces élections, qui se sont tenues du 15 au 31 janvier 2025, la liste d’union FNSEA-JA reste en tête, bien que perdant la majorité absolue (46,70 %), mais enregistre un recul dans plusieurs départements au profit de la Coordination Rurale (29,85%) et de la Confédération Paysanne (20,49%). La participation reste faible, autour de 35 %, confirmant une désaffection croissante des électeurs pour cette institution.

Cette recomposition partielle reflète une montée des préoccupations autour de l’industrialisation de l’agriculture, de l’usage des intrants chimiques et des nouvelles technologies controversées, comme les nouvelles techniques de modification génomiques (NTG). En effet, la Coordination rurale soutient l’application du principe de précaution pour les OGM et la Confédération paysanne refuse leur présence en agriculture et dans l’agroalimentaire. Le résultat des élections pourrait influencer une évolution de cap au niveau local dans l’accompagnement des pratiques agricoles, avec une attention accrue aux modèles agroécologiques. La faible participation, toutefois, interroge sur la légitimité des orientations prises par les Chambres et sur la nécessité d’une réforme pour redonner du sens à leur rôle dans les territoires.

Lien ici.

UNION EUROPÉENNE

-

Commission européenne

Consultation publique « Stratégie européenne pour les sciences de la vie »

Le 20 mars, la Commission européenne a lancé une consultation sur l’initiative relative à une « Stratégie européenne pour les sciences de la vie », qui se terminera le 17 avril 2025. Cette stratégie, dont le texte en préparation « pose les bases d’un écosystème d’innovation », vise à « stimuler la compétitivité de l’Union européenne dans les secteurs biotechnologique et pharmaceutique tout en assurant la sécurité d’approvisionnement en produits médicaux, alimentaires et agricoles ». La Commission estime en effet que l’Europe « perd aujourd’hui du terrain par rapport à ses principaux concurrents mondiaux » et présente cette initiative comme une priorité politique pour son mandat actuel (2024-2029). Cette stratégie est étroitement liée à d’autres communications de la Commission exposant ses stratégies au niveau de l’UE, comme celle visant à impulser une « révolution biotechnologique » accompagnée d’une proposition de « Loi biotech » en 2025.

Avec cette nouvelle initiative, la Commission européenne réaffirme sa volonté politique de renforcer ses investissements dans l’innovation en sciences de la vie et en biotechnologies. Une telle orientation risque toutefois d’alimenter les inquiétudes de nombreux acteurs de la société civile, qui redoutent une approche techno-centrée de la politique européenne. La volonté de la Commission de réviser les exigences en matière d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux liés aux OGM en est un exemple significatif. De leur côté, les ONG rappelleront sans doute l’importance de maintenir un haut niveau de protection pour la santé humaine et l’environnement, plutôt que de privilégier les intérêts du seul secteur industriel.

Lien ici.

-

Conseil européen

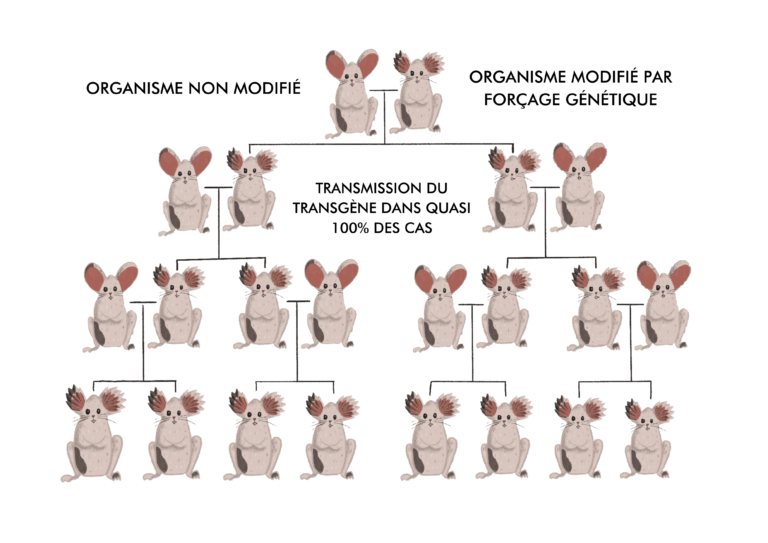

Le Conseil obtient un mandat pour négocier en trilogue le règlement sur les OGM/NTG

Le 14 mars, le Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté à la majorité qualifiée un mandat de négociation sur le règlement relatif aux nouvelles techniques de modification génomique (NTG). Ce mandat autorise désormais la présidence du Conseil à entamer les négociations en trilogue avec la Commission et le Parlement européen en vue de l’adoption finale du texte de règlement. Le texte discuté en trilogue prévoit que les États membres pourront interdire la culture des plantes NTG de catégorie 2 (NTG 2) sur leur territoire et adopter des mesures pour éviter leur présence involontaire, ainsi que celle des plantes NTG de catégorie 1 (NTG 1) dans l’agriculture biologique. Afin de garantir la transparence, les obtenteurs devront déclarer les brevets existants ou en cours concernant les NTG 1, qui seront répertoriés dans une base de données publique. En matière d’étiquetage, les NTG 2 devront porter une mention claire, incluant tous les traits pertinents. Par ailleurs, les NTG 1 ne pourront pas porter le caractère de tolérance aux herbicides. L’adoption de ce mandat s’est déroulée de manière controversée, sans véritable débat public ministériel, en passant par le Coreper (Comité des représentants permanents), ce qui a suscité de vives critiques quant au manque de transparence du processus. Plusieurs États membres, dont l’Autriche et la Croatie, s’y sont opposés, tandis que la Belgique a choisi de s’abstenir et a posé des conditions à son acceptation des conclusions du trilogue.

Ce vote représente une étape majeure vers une déréglementation partielle des OGM et des nouvelles techniques de modification génomique (NTG) au sein de l’UE, une orientation largement soutenue par l’agro-industrie. Il confirme, par ailleurs, les fortes inquiétudes exprimées par de nombreuses ONG, organisations paysannes, institutions scientifiques et représentants du monde agricole. L’absence de garanties claires concernant la traçabilité, l’étiquetage ou encore la responsabilité en cas de dissémination génétique soulèvent de sérieuses préoccupations, tout comme le risque accru concernant les brevets.

La Commission Environnement entamera le trilogue le 8 avril. Celui-ci pourrait se dérouler assez rapidement, dans la mesure où les positions des trois institutions sont proches, à l’exception de quelques différences sur les brevets, la traçabilité et l’étiquetage par le Parlement européen.

Ceci entérinera un nouveau cadre légal avantageant les grandes entreprises semencières, au détriment de la liberté de semer et de la diversité des variétés cultivées.

Lien ici.

-

EFSA/AESA (Agence européenne de sécurité des aliments)

Évaluation des risques des plantes génétiquement modifiées basées sur l’ARN interférent

Le 13 mars, l’AESA a publié un rapport sur les considérations spécifiques à prendre en compte pour l’évaluation des plantes génétiquement modifiées (GM) utilisant la technologie de l’ARN interférent (ARNi). Cette technologie permet de cibler et de réduire l’expression de certains gènes, que ce soit dans la plante elle-même ou dans des organismes nuisibles. Les plantes GM et les produits dérivés doivent faire l’objet d’une évaluation des risques dans l’UE, selon les textes de loi en vigueur, notamment la directive 2001/18 et le règlement 1829/2003.

Le document de l’AESA met en évidence les particularités de cette approche ARNi, notamment les risques d’effets non intentionnels sur les gènes cibles ou non cibles, ainsi que les incertitudes liées à la stabilité de l’ARNi dans l’environnement. En effet, bien que souvent présentée comme une méthode plus ciblée que les transgènes classiques, l’utilisation de l’ARNi soulève des questions complexes. La dissémination dans les écosystèmes, les impacts sur la biodiversité ou encore la rémanence des séquences dans les sols sont autant de sujets encore peu explorés. L’avis de l’EFSA préconise une évaluation au cas par cas, en intégrant davantage les connaissances en écotoxicologie, mais la manière dont cette évaluation sera effectivement mise en œuvre dans la pratique reste incertaine.

Lien ici.