Actualités

Colza et cameline OGM/NTG : sans risques ?

Le colza et la cameline sont deux plantes très importantes pour l’industrie dans l’Union européenne, comme sources d’huile végétale à usage alimentaire ou d’agrocarburants et autres composés. Actuellement, de telles plantes, modifiées génétiquement par les nouvelles techniques génomiques (NTG), sont testées au champ en Europe. Alors que la Commission Européenne prétend que les plantes NTG ne présentent pas plus de risques que les plantes conventionnelles, qu’en est-il ?

Une prépublication scientifique1 basée sur une étude documentaire s’est intéressée au colza et à la cameline (de la famille des brassicacées, anciennement crucifères) modifiés par des nouvelles techniques génomiques (NTG) utilisant l’outil Crisp/Cas. Cette étude s’attache à présenter les risques de ces plantes pour l’environnement. Selon les modifications réalisées, les risques ne sont pas les mêmes mais se cumulent et s’entrecroisent au niveau environnemental. L’étude conclut qu’une évaluation des risques liés à ces plantes OGM/NTG est indispensable avant leur mise en culture à grande échelle.

Des cultures et essais au champ de brassicacées OGM/NTG

Actuellement, peu de brassicacées OGM obtenues par de nouvelles techniques sont commercialisées dans le monde. Il s’agit du colza mis au point par l’entreprise Cibus, cultivé aux États-Unis et au Canada, obtenu par mutagénèse dirigée par oligonucléotides pour être tolérant à un herbicide2, et d’une moutarde, commercialisée depuis 2023 aux USA par l’entreprise américaine Pairwise, génétiquement modifiée par Crispr/Cas pour avoir un goût moins âcre.

D’autres brassicacées issues de NTG sorties des laboratoires sont au stade des essais au champ. En Europe, il s’agit, outre la cameline et le colza, d’un brocoli et d’une arabette3. Elles sont expérimentées essentiellement au Royaume-Uni, depuis 2019, et plus récemment en Suède. L’Inrae, en France, est associé à l’Institut Rothamsted, au Royaume Uni, pour réaliser des essais au champ de cameline OGM/NTG4. Après son retrait de l’UE, le Royaume-Uni s’est doté d’une nouvelle base juridique et a simplifié les conditions pour disséminer dans l’environnement des plantes OGM/NTG. Aux États-Unis, d’autres brassicacées OGM/NTG (colza, cameline, moutarde et tabouret) modifiées par Crispr/Cas sont déréglementées et en attente de commercialisation en vue d’une culture à grande échelle5.

Modifications génétiques et caractères recherchés

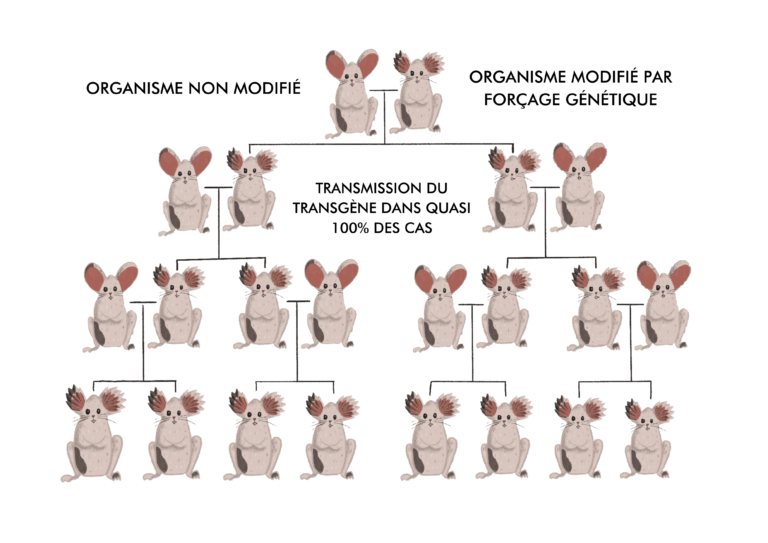

Les auteurs de la prépublication scientifique précisent que les nouvelles techniques génomiques utilisant l’outil Crispr/Cas ont permis de modifier plusieurs copies d’un même gène (le colza par exemple a quatre chromosomes homologues, donc quatre copies d’un même gène), voire de modifier simultanément plusieurs gènes différents, ce qui modifierait plusieurs caractères à la fois. Enfin, différents génotypes obtenus par les NTG pourraient être empilés, ce qui entraînerait des modifications génomiques globales encore plus importantes dans ces plantes OGM/NTG. C’est ce qui s’est passé avec la transgenèse où les transgènes ont été empilés (huit transgènes pour le maïs SmartStax6).

En fonction des usages recherchés par l’industrie, les caractères obtenus via des NTG seront différents. Pour le colza et la cameline, la teneur et la composition en acide gras de l’huile des graines est un des caractères travaillés dans les laboratoires utilisant ces nouvelles techniques. À des fins alimentaires (humains et animaux), les industriels cherchent à augmenter la teneur en acides gras polyinsaturés (comme les oméga-3 et oméga-6, connus pour leurs bienfaits pour la santé). En revanche, pour le colza et la cameline destinés à la production d’agrocarburants, les industriels cherchent à diminuer cette teneur.

D’autres caractères du colza et de la cameline sont recherchés en utilisant les NTG, comme une augmentation du nombre de graines par plants pour augmenter les rendements, une augmentation de la résistance aux différents stress ou aux pathogènes, l’acquisition d’une résistance à des herbicides, l’obtention d’une floraison plus précoce, etc.

La sélection conventionnelle de ces plantes permet aussi de modifier leur composition en acide gras, mais le « potentiel technologique » des NTG constitue néanmoins un risque supplémentaire en ce qu’il apporte un changement d’échelle considérable en terme d’espace et de temps, des disséminations potentielles de plantes OGM/NTG (notamment si l’augmentation du nombre de graines par plante est recherché).

Répercussions potentielles des NTG sur les organismes

Le colza et la cameline ont un fort potentiel d’hybridation avec des plantes sauvages. Le colza, surtout, peut se croiser au sein de la famille des brassicacées avec des espèces différentes ou même des genres différents (exemple : le colza avec le radis sauvage ou la moutarde). D’après les auteurs de l’étude, la cameline semble se croiser seulement avec des camelines sauvages.

Ces hybridations ne sont pas que locales. Les flux de pollen se font sur de longue distance via le vent, les insectes (plusieurs dizaines de kilomètres) ou le simple transport de récolte, notamment lors des importations. Or, les graines de colza et cameline7 se caractérisent par une longue dormance dans le sol, ce qui explique les repousses de colza dans les champs et suite à des pertes pendant le transport des graines8. Ces deux caractéristiques font que ces plantes peuvent être envahissantes et le risque qu’elles deviennent des adventices difficilement contrôlables est important, surtout pour le colza dont on cherche aussi à augmenter le nombre de graines par les NTG.

Les insectes peuvent être impactés par ces colza ou cameline OGM/NTG. Les brassicacées attirent les insectes pollinisateurs, car leur pollen constitue une ressource alimentaire importante pour eux. Dans le but d’obtenir des agrocarburants, les NTG, en réduisant les proportions d’acides gras polyinsaturés dans la plante, réduisent leur concentration dans le pollen où les gènes modifiés s’expriment beaucoup. Or, ces acides gras ont des fonctions importantes pour les insectes, intervenant indirectement dans leurs fonctions cérébrales et leur reproduction. Si ces insectes consomment trop peu d’acides gras polyinsaturés (notamment les oméga-3), leurs populations risquent de beaucoup diminuer, les animaux ne pouvant synthétiser eux-mêmes ces acides gras. Des études ont par exemple montré que les abeilles mellifères nourries avec un régime pauvres en oméga-3 avaient des capacités d’apprentissage fortement réduites, menaçant ainsi la survie des colonies9.

Les insectes peuvent être impactés par des carences en acides gras, comme on vient de le voir, mais aussi par des teneurs en huile augmentées, également recherchées par l’industrie via les NTG. Les auteurs soulignent ainsi qu’après augmentation de la quantité d’acide oléique et d’autres acides gras insaturés, les bourdons ont eu un taux de survie très réduit : le trop aussi est néfaste. Ces insectes évitent ainsi ces cultures et souffrent de carences en nutriments lipidiques.

Enfin, les changements dans la composition de l’huile peuvent affecter les plantes elles-mêmes et provoquer des effets indésirables. Des phytohormones végétales seraient touchées ainsi que les composants lipidiques des membranes cellulaires. Ainsi, la communication des plantes, les voies de signalisation et la résistance des plantes aux facteurs de stress biotiques ou abiotiques seraient affectés10. En dehors des effets hors-cible des NTG et de leurs conséquences, largement sous évaluées selon les auteurs, le fait que de très nombreux gènes différents, impliqués dans des processus biologiques multiples, soient modifiés par les NTG et empilés dans la même plante pose problème. Des effets pléiotropiques11 indésirables peuvent se produire.

Des risques qui s’entrecroisent dans l’environnement

Dans l’environnement, les colzas et camelines génétiquement modifiées par les NTG pour différents caractères, vont se croiser avec les plantes non GM. Les plantes issues de ces croisements peuvent en donner de nouvelles, présentant des combinaisons de gènes (voulues ou involontaires) avec des caractéristiques (des phénotypes) différentes pour les organismes obtenus12. Ces phénotypes peuvent également résulter des interactions entre différentes brassicacées présentes simultanément dans un environnement partagé et résulter d’une combinaison de leurs caractéristiques13.

Les répercussions sur les chaînes alimentaires seront alors inévitables, avec des dangers potentiels pour tous les organismes. Au regard des risques évoqués dans cette publication, il paraît important de continuer d’appliquer le principe de précaution. Les auteurs concluent que « l’évaluation des changements génétiques intentionnels et non intentionnels devrait faire partie d’une caractérisation moléculaire globale obligatoire et d’une évaluation des risques des plantes NGT destinées à être disséminées dans l’environnement ou à faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché ». A bien lire les auteurs de la prépublication, ces plantes OGM/NTG ne devraient plus être confondues par les autorités européennes avec les plantes issues de la sélection conventionnelle.

- Une prépublication scientifique est une version d’un article scientifique qui précède son acceptation par le comité de rédaction d’une revue scientifique.

Koller, F.; Cieslak, M.; Bauer-Panskus, A., « Environmental Risk Assessment Scenarios of Specific NGT Applications in Brassicaceae Oilseed Plants », Preprints, 2024. ↩︎ - Eric Meunier, « Colza Cibus : une mutation aux origines mystérieuses », Inf’OGM, 29 septembre 2020. ↩︎

- Cf. note 1 ↩︎

- Eric Meunier, « Royaume-Uni – L’Inra teste deux camelines OGM Crispr », Inf’OGM, 19 octobre 2018. ↩︎

- Cf. note 1.

Le trait recherché est parfois non décrit dans les documents car protégé par le secret des affaires. ↩︎ - Ce maïs exprime six protéines insecticides et deux tolérances à des herbicides. ↩︎

- Voir note 1. ↩︎

- Voir l’enquête d’Inf’OGM sur le colza féral à Rouen :

Christophe Noisette, « Agrocarburants : des colzas transgéniques aux portes de Rouen », Inf’OGM, 2 mai 2022.

Voir également l’étude du ministère britannique de l’environnement qui parle de 26 km et de 16 ans pour la dormance :

Eric Meunier, « GRANDE-BRETAGNE – Le colza, une plante hautement contaminante », Inf’OGM, le journal, n°46, octobre 2003. ↩︎ - Arien et al., « Omega-3 deficiency impairs honey bee learning », Proc Natl Acad Sci U S A, 22 décembre 2015. ↩︎

- Katharina Kawall, Janet Cotter & Christoph Then, « Broadening the GMO risk assessment in the EU for genome editing technologies in agriculture », Environmental Sciences Europe volume 32, Article number: 106 (2020). ↩︎

- Pléiotropie : un gène ou une protéine peut agir sur plusieurs caractères. En favorisant un caractère, on peut en défavoriser d’autres. ↩︎

- Koller, F.,et Cieslak, M., « A perspective from the EU: unintended genetic changes in plants caused by NGT—their relevance for a comprehensive molecular characterisation and risk assessment », Front. Bioeng. Biotechnol., 27 octobre 2023. ↩︎

- Koller, F., Schulz, M., Juhas, M. et al., « The need for assessment of risks arising from interactions between NGT organisms from an EU perspective », Environ Sci Eur 35, 27 ↩︎