Vers une extension du brevet sur les semences

Depuis quelques décennies, l’industrie semencière protège juridiquement les variétés qu’elle met au point. Les nouvelles techniques de modification génétique, confisquent, via les brevets, de plus en plus de ressources génétiques. Au point que l’arsenal réglementaire actuel est questionné, non plus seulement par les paysans, mais aussi par certains sélectionneurs qui eux, visent à mieux se partager le gâteau.

Depuis des millénaires, les agriculteurs conservent une partie de leur récolte comme semences pour le semis suivant. Mais des agriculteurs, à partir du XIXe siècle, se sont progressivement spécialisés dans la production de semences, devenant au fil du temps des entreprises semencières. Des variétés plus productives, notamment les maïs hybrides, mais aussi des variétés élites nécessitant souvent des intrants (fertilisants, pesticides), alliées à des lois garantissant la pureté variétale et les taux de germination, ont souvent convaincu – ou contraint – les agriculteurs à acheter leurs semences chaque année aux semenciers.

Pour rémunérer leurs travaux de sélection, qui s’étalent sur de longues années, les semenciers ont protégé juridiquement leurs variétés, avec deux systèmes de protection des droits de propriété qui co-existent : le système de brevet industriel, très peu utilisé dans le monde sur les variétés végétales (essentiellement aux États-Unis, mais interdits sur les variétés en Europe) ; et le Certificat d’Obtention Végétale (COV), utilisé dans les 70 pays membres de l’Union pour la Protection des Obtentions végétales (Upov).

Brevets et COV privatisent le monde végétal

La différence fondamentale entre le COV et le brevet réside dans le droit – ou non – d’utiliser gratuitement et sans autorisation la variété protégée comme ressource pour en élaborer une nouvelle : le COV le permet, sous certaines conditions ; le brevet, non, sauf si son détenteur en donne l’autorisation moyennant un droit de licence. Concrètement, je peux légalement et gratuitement croiser une variété sous COV sans aucune autorisation de son détenteur pour obtenir une nouvelle variété (assez distincte, stable et homogène – les trois critères, aussi appelés DHS, requis) et déposer un nouveau COV sur la nouvelle variété ainsi obtenue. Les semenciers ont ainsi toujours à leur disposition à la fois les variétés sauvages et les anciennes variétés créées par leurs collègues. Au contraire, avec une plante brevetée, rien ne pourra se faire (y compris pour la recherche), sans autorisation du détenteur.

Pour le semencier, ces deux systèmes de protection ont leurs avantages et inconvénients. Le brevet rend son détenteur propriétaire exclusif, 1) soit, comme essentiellement aux États-Unis, de la variété, soit surtout, 2) de gènes ou caractères de plantes, comme on va le détailler plus loin. Il sera donc rémunéré chaque année d’une part, par les paysans qui achètent ses semences brevetées (la loi interdit de les ressemer) ; d’autre part, et uniquement s’il en est d’accord, par d’autres semenciers qui veulent utiliser sa variété pour en élaborer une autre. Par contre, il ne pourra utiliser gratuitement les plantes brevetées de ses concurrents, sauf accord explicite (sous forme d’échanges de brevets ou de licences payantes).

Au contraire, on l’a vu, n’importe quel semencier pourra utiliser une variété sous COV pour en élaborer une nouvelle. L’inconvénient, avant la nouvelle version (1991) de la convention Upov, était qu’un faible changement dans la variété (par exemple l’introduction d’un transgène) permettait à un semencier de s’octroyer un nouveau COV, ce qui n’est plus possible depuis 1991 puisqu’il faut que la nouvelle variété ne soit pas « essentiellement dérivée » de l’ancienne. La plupart des semenciers utilisent le COV pour protéger leurs variétés. Par ailleurs, pour être commercialisées en Europe, les variétés doivent être inscrites dans un catalogue des variétés, avec les critères DHS similaires à ceux de la définition d’une variété. Résultat : la quasi totalité des paysans cultivent des variétés « industrielles ».

Pour le paysan, les différences entre COV et brevet ont-elles un impact ? Le brevet interdit au paysan de ressemer et l’oblige donc à racheter la semence chaque année ; le COV lui permet, en payant, de ressemer des semences de certaines espèces [1] issues de sa récolte : on les appelle alors semences de ferme, il y en a 400 000 tonnes en France et elles représentent à peu près la moitié du marché semencier en Europe. Pour toutes les autres espèces, la reproduction à la ferme est interdite et l’agriculteur doit, comme pour le brevet, racheter chaque année les semences.

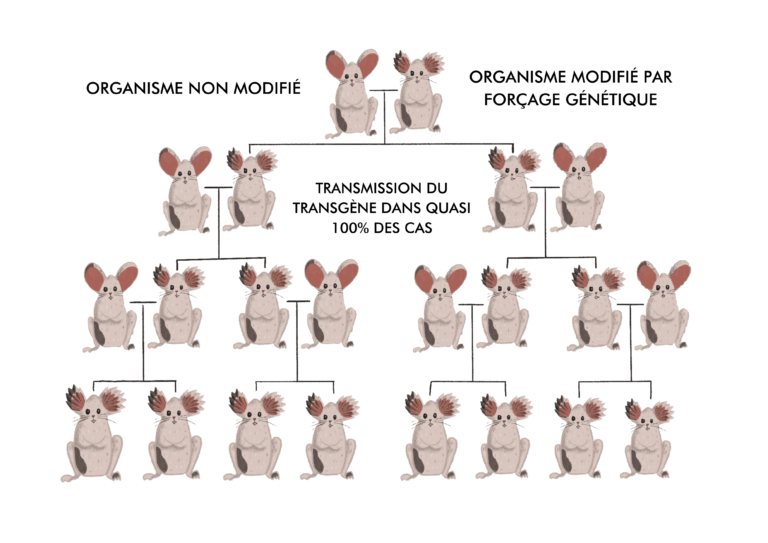

Mais de plus en plus, notamment avec les nouvelles techniques, des brevets sont déposés sur des caractères, des gènes, des informations génétiques… Dès lors, la plante concernée par ce brevet ne peut plus être ressemée.

Technique et droit évoluent de pair

Aujourd’hui, de nouvelles techniques permettent d’une part, de modifier ou « éteindre » un gène sans ajout de gène extérieur ; et d’autre part, de breveter les produits obtenus par ces nouvelles techniques, même s’ils sont similaires à des « traits natifs », qu’on retrouve dans des plantes sauvages ou cultivées.

Mais la directive européenne 98/44 sur la brevetabilité, transcrite dans le règlement d’exécution de l’Office européen des brevets, permet également de breveter : a) des produits issus de procédés essentiellement biologiques (plantes entières et/ou composants) ; b) des matières biologiques (information génétique, protéines…) obtenues par des procédés non essentiellement biologiques mais non distincts de traits natifs ; et c) tout type de matière biologique isolée de son environnement naturel.

Du coup, le brevetage du vivant, appliqué à ces trois catégories, permet aussi de breveter toutes les plantes qui contiennent l’équivalent « naturel » de ces produits et matières biologiques brevetées (gène, information génétique, molécules…) : semencier et paysans non détenteurs de ces brevets et qui travaillent avec ces plantes auront beaucoup de mal à prouver qu’ils n’ont pas utilisé les plantes protégées mais bien des plantes naturelles. « Le semencier français Gautier l’a malheureusement appris à ses dépens : pour pouvoir continuer à commercialiser ses semences de salades, il a dû négocier un droit de licence d’un brevet de l’entreprise Rijk Zwaan, postérieur à l’obtention de ses variétés, mais couvrant une résistance génétique au puceron qu’il n’avait jamais revendiquée » relate ainsi Guy Kastler, syndicaliste de la Confédération paysanne.

Des solutions en trompe-l’œil

Certains semenciers, comme l’association Plantum aux Pays-Bas, souhaitent l’instauration systématique de licences obligatoires, négociées entre eux par l’intermédiaire de clubs privés, sans intervention ni de l’État ni des paysans. Dans ce cadre, s’ils prônent l’interdiction du brevetage des produits issus des procédés essentiellement biologiques, c’est-à-dire des plantes entières, ils revendiquent le brevetage des éléments qui les constituent et des informations génétiques qu’elles contiennent… ce qui n’empêchera donc pas, on l’a vu, de breveter toutes les plantes qui contiennent, y compris naturellement, ces éléments. Pour G. Kastler, il faudrait donc « interdire aussi l’extension de la protection [des] brevets portant sur une matière biologique ou une information génétique à toute matière biologique ou information génétique obtenue exclusivement par des procédés essentiellement biologiques » ; et « il convien[drait] d’interdire tout brevet sur une matière biologique ou une information génétique existant naturellement ou pouvant être obtenues exclusivement par un procédé essentiellement biologique, que le procédé revendiqué soit brevetable ou non » sous peine, là encore, d’appropriation indue de plantes « naturelles ».

La vigilance et la combativité des organisations paysannes pour garder une main sur leurs semences l’emporteront-elles sur ces lobbys semenciers ? En France, réponse partielle peut-être avant l’été, avec l’adoption de la loi biodiversité, qui a déjà limité un peu l’extension du brevet, mais doit encore entériner – ou non – d’autres limitations pour ces brevets.

[1] 34 espèces sont concernées en France : il s’agit de plantes fourragères (pois chiche, lupin jaune, luzerne, pois fourrager, quatre espèces de trèfle, deux espèces de ray-Grass, gesse, féverole et vesce commune), de céréales (avoine, orge, riz, alpiste des canaries, seigle, triticale, blé, blé dur, épeautre), des pommes de terre, et des plantes oléagineuses et à fibres (colza, navette, lin oléagineux, à l’exclusion du lin textile, soja), cinq plantes à usage de cultures intermédiaires piège à nitrates, une espèce de haricot et une de lentille https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=-JORFTEXT000029323640&categorieLien=id