Actualités

OGM – La fin de la clause de sauvegarde française sur le Mon810 ?

Dans l’affaire du renouvellement de l’autorisation du maïs Mon810, opposant notamment Monsanto, titulaire de cette autorisation, au ministre français de l’Agriculture et de la Pêche, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu ses conclusions hier, 22 mars [1]. Selon un communiqué de presse de la CJUE, la principale d’entre elles stipule que : « Les autorités françaises ne pouvaient pas suspendre la culture du maïs génétiquement modifié Mon810 sur le territoire national sans avoir demandé, au préalable, à la Commission d’adopter des mesures d’urgence en cas de risque pour la santé et l’environnement ».

L’avocat général donne ici un avis juridique sur les trois questions que le Conseil d’État français a posées à la CJUE, pour pouvoir ensuite trancher sur le fond. L’une de ces questions portait sur la base juridique que la France aurait dû utiliser pour prendre une mesure d’interdiction à l’encontre du maïs Mon810, car le renouvellement d’autorisation demandé par Monsanto s’appuie sur un texte différent de celui de son autorisation.

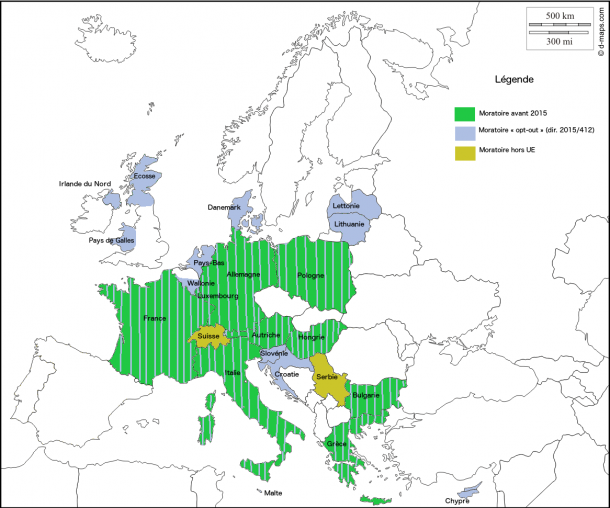

La clause de sauvegarde prise par la France est-elle donc légale ? Selon l’avocat général, la réponse est clairement non. Charge maintenant à la CJUE de trancher, au risque d’autoriser de nouveau le maïs Mon810 en France dès les semis 2011. Par ailleurs, les juristes analysent encore les possibles conséquences sur les moratoires pris par d’autres Etats membres.

Rappel des faits

En 1998, le maïs Mon810 a été autorisé dans l’UE sur le fondement de la directive 90/220. En 2001, cette dernière est abrogée et remplacée par la directive 2001/18, laquelle, comme la 90/220 auparavant, autorise un État membre à interdire sur son territoire une PGM autorisée au niveau européen, en actionnant la clause de sauvegarde (art. 23. de la dir. 2001/18). Par ailleurs, la directive 2001/18 limite dans la durée les autorisations de PGM à dix ans. L’autorisation pour le maïs Mon810 s’achevait en 2007. Monsanto a donc déposé un dossier de renouvellement de l’autorisation, mais a choisi de demander une autorisation sur le fondement d’un autre texte juridique, le règlement 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (cf. plus loin)…

En février 2008, la France décidait d’interdire le maïs Mon810 en déposant une clause de sauvegarde sur la base de la directive.

Monsanto, mais aussi l’Assemblée générale des Producteurs de maïs (AGPM), le Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) et plusieurs producteurs de semences [2] avaient attaqué cette décision française auprès du Conseil d’État [3].

Avant de répondre « sur le fond », ce dernier a souhaité posé trois questions préjudicielles [4] à la CJUE [5]. L’avocat général de la CJUE a rendu son avis le 22 mars 2011. Rappelons que la CJUE n’est pas tenue de suivre ces conclusions, bien qu’elle le fasse souvent en pratique.

2001/18 ou 1829/2003 : le choix de la base juridique de l’interdiction du Mon810

Dans cette affaire, le maïs MON810 a donc été autorisé au titre de la directive 90/220, remplacée par la directive 2001/18. Lors de sa demande de renouvellement d’autorisation, Monsanto se base sur un autre texte : le règlement 1829/2003. Lors de cette période transitoire, dans l’attente du renouvellement d’autorisation, le Conseil d’État demande à la CJUE, lequel des deux textes est applicable pour son interdiction.

Les deux textes offrent la possibilité de revenir sur une autorisation au niveau européen d’une Plante Génétiquement Modifiée (PGM), par la clause de sauvegarde (article 23 de la directive 2001/18) ou par les mesures d’urgence (article 34 du règlement 1829/2003). L’avocat général souligne que la mise en œuvre de l’un ou de l’autre article ne constitue pas une protection plus ou moins forte . « […] la seule différence significative est la personne appelée, selon la disposition, à prendre la mesure : un État membre dans le cas de la directive, la Commission dans le cadre du règlement » (paragraphe 42 des conclusions). Après une « savante » démonstration juridique (cf. encadré cliquable), que la CJUE suivra… ou non, l’avocat général conclut sur cette première question, qu’en cette période de transition, c’est l’article 34 du règlement qui s’applique, et non l’article 23 de la directive.

De là découle directement une deuxième question. La France pouvait-elle prendre une clause de sauvegarde à l’encontre du maïs Mon810, ainsi qu’elle l’a fait en 2008 ?

L’avocat général conclut que la France ne pouvait pas prendre une telle clause puisque la directive 2001/18 ne s’appliquait pas, ni prendre une autre mesure unilatérale, la Commission ayant, selon la lecture de l’avocat général, la primauté d’action dans la mise en œuvre des mesures d’urgence.

Et le principe de précaution dans tout cela ?

Enfin, la troisième question préjudicielle porte sur les « degrés d’exigence », c’est-à-dire la portée des arguments, dans la mise en œuvre de l’article 23 de la directive et l’article 34 du règlement. L’avocat général bien que considérant qu’« à la lumière de la réponse que nous proposons de donner aux deux premières questions, il ne serait peut-être pas nécessaire de répondre à la troisième question préjudicielle » commence par proposer une analyse « littérale » des deux mesures : « Les deux formulations, on le voit, ne sont pas identiques et, à première vue, celle de l’article 23 de la directive semble permettre l’adoption de mesures d’urgence dans un plus grand nombre de cas, dans la mesure où il parle seulement d’un “risque”, sans exiger que celui-ci soit “grave” – comme le fait en revanche le règlement. De plus, alors que la directive exige qu’un État membre ait des “raisons précises” de considérer qu’il existe un risque, le règlement exige que le risque existe “de toute évidence” » (paragraphe 60). Cette différence de formulation, signale-t-il, est liée à une différence de portée des deux mesures : « Une mesure d’urgence adoptée conformément à l’article 23 de la directive a en effet une portée limitée à un État membre, tandis qu’une mesure prise en vertu de l’article 34 du règlement produit ses effets sur tout le territoire de l’Union. Par conséquent, il peut sembler raisonnable de se montrer plus attentif avant d’adopter des mesures qui ont des conséquences particulièrement fortes » (paragraphe 61). Après avoir pris le temps de les distinguer, il conclut, de façon surprenante, « qu’il ne faut pas surestimer ces différences et que, au-delà des différences lexicales, les conditions du recours aux deux types de mesures peuvent être considérées comme largement semblables » (paragraphe 62). L’avocat général va donc dès lors s’attacher à définir le principe de précaution « dont les clauses de sauvegarde comme l’article 23 de la directive et l’article 34 du règlement sont une expression ». Et à ce niveau là, son interprétation nous paraît réductrice. Ce principe implique en effet que « lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques […], les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées » (article 191, paragraphe 2, TFUE). Le principe de précaution permet de gérer l’incertitude scientifique. Or, l’avocat général conclut : « pour l’adoption de mesures d’urgence, , il faut qu’[il existe] un risque significatif, c’est-à-dire qui ne soit pas purement hypothétique, d’incidences négatives pour la santé ou pour l’environnement » (paragraphe 66). Et plus loin : « il faut, pour l’adoption de mesures d’urgence : a) qu’il existe de toute évidence un risque de dommage ; et b) que la probabilité que le dommage en question se produise ne soit pas insignifiante, même si elle n’est pas nécessairement déterminée avec précision (la nature « grave » du risque, interprétée à la lumière du principe de précaution) » (paragraphe 68). Pour nous, il y a clairement un affaiblissement progressif de la définition du principe de précaution et notamment un lien avec une analyse économique. Ceci est confirmé par le paragraphe suivant de son avis où l’avocat stipule : « Dans leur évaluation au cas par cas, les autorités compétentes seront naturellement portées à évaluer le pourcentage de risque acceptable selon un rapport coûts/avantages : plus les avantages procurés par un produit sont grands, plus le niveau de risque considéré comme acceptable pourra être élevé ». En résumé, l’avocat général modifie substantiellement le principe de précaution en transformant la gestion de l’incertitude par une gestion du risque réel. Confondrait-il précaution et prévention ?

Selon les conclusions de l’avocat général, la clause de sauvegarde mise en œuvre par la France, vis-à-vis du maïs Mon810, est donc illégale, car prise sur le fondement d’un texte qui n’était pas applicable pour ce cas. Il convient d’attendre la position de la CJUE sur ces trois questions , mais si ces conclusions étaient suivies dans les faits, le maïs Mon810, emblème de la question des OGM, pourrait faire sa réapparition dans nos champs.

Or, les semis de maïs sont imminents (entre avril et mai). Si la CJUE suit l’avis de l’avocat général, le Conseil d’Etat devra alors demander l’annulation de l’arrêté pris par le ministère… Autrement dit, pour que du maïs Mon810 pousse cette année en France, il faudrait que la Justice soit prompte et rapide.

Contactés à plusieurs reprises par Inf’OGM, les ministères français de l’Environnement et de l’Agriculture n’ont pas souhaité réagir… En cas de déclaration d’illégalité de la clause de sauvegarde par le Conseil d’État, un nouveau moratoire qui respecterait les analyses de la CJUE serait-il adopté ?

[2] Pioneer, Limagrain, RAGT, Maïsadour, Euralis, Caussade Semences, SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian

[4] Ce type de questions permet à un tribunal national d’interroger la CJUE sur un point d’interprétation du droit européen.

[5] Questions préjudicielles du Conseil d’État dans les affaires jointes C-58/10 à C-68/10, publiées au Journal officiel n° C 100 du 17/04/2010. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ…