Génétique humaine : du soin au bébé parfait

Beaucoup imaginaient que l’homme disposerait du génome le plus complexe parmi les bêtes et les plantes. Pourtant, avec environ 17 milliards de paires de bases, le génome du blé est cinq fois plus grand que celui de l’homme, et la complexité du fonctionnement des acides nucléiques, qui ne se résume pas à la taille du génome, est partagée chez tous les êtres vivants. C’est dire que les généticiens qui interviennent dans le génome de notre espèce n’échappent pas aux déconvenues des fabricants d’OGM, familières aux lecteurs d’Inf’OGM.

Les recherches médicales ont vite profité de la découverte des chromosomes puis des gènes pour faire du génome l’élément essentiel du vivant (« le grand livre de la vie ») et de ses particularités individuelles. Avec le développement de la génétique moléculaire, on a cru pouvoir expliquer par l’ADN le fonctionnement des personnes, avant de reconsidérer l’acquis scientifique à la lumière de nouveaux paradigmes.

Connaître le génome humain

L’étude de maladies monogéniques a permis de démontrer la séquence biochimique qui va du gène à la protéine mais l’imagerie simpliste (« un gène, une protéine ») s’est compliquée quand il fut évident que la plupart de nos caractéristiques dépendent de nombreux gènes, mais aussi de leurs interactions et de leurs conditions d’expression. Aussi l’analyse de nombreuses données permise par la bio-informatique court-circuite souvent la génétique moléculaire pour devenir la base de la médecine génétique : on peut établir une relation statistique entre l’identité génétique (caractéristiques de l’ADN) et son expression phénotypique (l’individu tel qu’il est) sans bien connaître l’enchaînement de cause à effet. Ce qui devrait privilégier le big data et la médecine préventive par rapport au traitement génétique ou pharmacologique des affections.

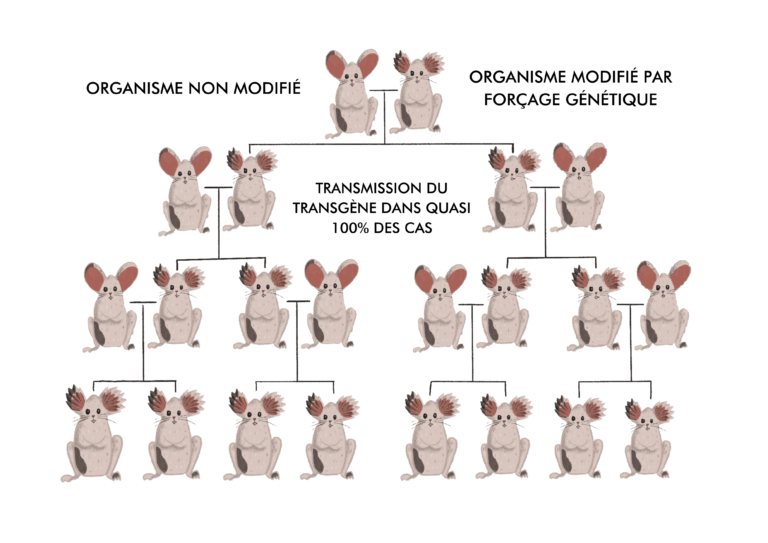

La découverte des phénomènes épigénétiques, qui soumettent les gènes à des influences capables de moduler et modifier leur fonctionnement, est venue ajouter à la complexité. L’épigénétique a pris beaucoup d’importance parce qu’elle trouble les résultats des interventions sur l’ADN, empêchant une véritable maîtrise des manipulations, et aussi parce qu’elle peut conduire à des effets héritables par la descendance. Désormais, des chercheurs s’attaquent à la détection de tels effets et à l’analyse de l’épigénome, une quête qui semble sans fin et assure une place importante à la bio-informatique.

Connaître les génomes individuels

L’ADN est vite devenu le marqueur de l’identité des personnes dans les champs de la médecine comme de la sécurité. La police utilise les « empreintes génétiques », parties non codantes et singulières de l’ADN, tandis que la génétique médicale repère les gènes et leurs mutations responsables d’altérations de la santé.

Le séquençage permet d’identifier la succession des nucléotides au sein d’un gène comme au niveau du génome entier. Les perfectionnements du séquençage ont été très rapides en même temps que son coût a énormément diminué. Les techniques de séquençage à haut débit disponibles depuis 2005 autorisent un résultat rapide pour environ 1 000 euros et à partir d’une seule molécule d’ADN. Le séquençage permet de caractériser les espèces, d’apporter des informations sur leur évolution, aussi bien que d’identifier des variations individuelles, dont celles responsables de pathologies.

Une des premières applications médicales des connaissances génétiques a consisté à détecter des pathologies graves à partir de prélèvement de cellules foetales soumises au diagnostic prénatal (DPN). Le simple décompte des chromosomes révèle les anomalies de nombre (dont la plus fréquente est la trisomie 21) et la génétique moléculaire recherche des mutations géniques, en particulier quand les géniteurs en sont porteurs (cf. encadré ci-dessous). Ces examens conduisent le plus souvent à l’élimination du fœtus (interruption « médicale » de grossesse) à partir du milieu de la grossesse. Une technique récente recherche les anomalies dans les cellules embryonnaires circulant dans le sang maternel (diagnostic prénatal non invasif) et peut motiver des avortements très précoces. Mais le diagnostic pré-implantatoire (DPI), réalisé quelques jours après la fécondation in vitro (FIV) permet de sélectionner un embryon sain parmi une cohorte et d’éliminer les autres avant même la grossesse. Le recours au DPI est encore limité parce qu’il implique une FIV préalable dont la pénibilité est notoire. Pourtant, de récents travaux chez la souris ont montré que les actes gynécologiques pourraient être supprimés si la production de gamètes est réalisée par reprogrammation de cellules banales, comme des cellules de la peau. En outre, cette voie conduirait à obtenir des ovules (et donc des embryons à l’issue de la FIV) en quantité illimitée (voir encadré), et ainsi à élargir considérablement le nombre de caractéristiques recherchées dans l’ADN de chaque embryon.

Dépister ou soigner ?

Des firmes internationales proposent le dépistage de nombreux facteurs de risques pathologiques grâce à l’envoi postal d’un échantillon cellulaire (pratique interdite par la loi française). Il s’agit en réalité d’une évaluation statistique. Le généticien Arnold Munnich estime que le décryptage du génome de chacun pourrait permettre de détecter entre 60 et 100 maladies potentielles chez tout être humain en bonne santé ! Dans ces conditions, « à quoi peut servir la médecine prédictive préventive ? », demande-t-il. Mieux vaudrait éliminer les défauts dans l’œuf, à l’issue de la FIV.

C’est ce que propose l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) dans une proposition de loi pour élargir le champ du DPI en réalisant « le diagnostic de nombreuses anomalies chromosomiques ou métaboliques avant transfert intra-utérin ». On pourrait ainsi « diminuer les prises en charge coûteuses par la sécurité sociale dans le cadre du plan de prévention de l’infertilité ». Cette proposition reprend un avis du Comité consultatif national d’éthique prônant la détection de la trisomie 21 chez les embryons de FIV, avis jugé trop audacieux par les parlementaires en 2009. Pourtant, sept ans plus tard, l’idéologie du super bébé refait surface au Parlement avec ce projet d’élargissement du dépistage à de nombreuses anomalies, projet qui transforme tous les embryons issus de FIV en suspects méritant vérification. Et qui survient au moment où la reprogrammation de cellules banales pourrait conduire à la conception au laboratoire de tous les enfants…

Une conséquence du séquençage de plus en plus abordable de l’ADN consiste à rechercher des séquences connues pour leur implication dans diverses pathologies ou comportements. Ainsi, Marisol Touraine, ex-ministre de la santé, a décidé en 2016 la création de 12 plate-formes de séquençage rapide destinées à rechercher des « facteurs de risques génétiques chez des personnes en bonne santé ». Un tel programme est déjà mené avec une ampleur considérable aux États-Unis et devrait conduire à proposer des comportements ou soins adaptés afin de prévenir ou contenir la maladie. Pourtant, de telles précautions ou traitements ne sont pas disponibles pour la plupart des affections même si les acteurs, comme Génopole, promettent le « traitement personnalisé des cancers ». Il reste que les connaissances épidémiologiques ainsi acquises pourraient justifier la sélection des embryons dans le futur.

Modifier le génome humain

Des vecteurs viraux (rétrovirus « sécurisés ») ou des molécules chimiques d’origine bactérienne sont utilisés pour insérer le matériel génétique dans les cellules cibles, comme l’industrie le réalise pour les OGM non humains. La méthodologie récente Crispr/Cas9 est largement vantée pour son coût réduit, sa fiabilité et sa simplicité de réalisation.

La thérapie génique permet le plus souvent d’introduire un allèle normalement fonctionnel dans des cellules génétiquement déficientes, afin de traiter une maladie. Elle peut viser directement un organe ou un tissu, ou bien corriger le défaut ex vivo dans des cellules qui seront ensuite introduites dans le corps, cette correction cellulaire visant plutôt des cellules souches capables de régénérer le tissu déficient. Les biotechnologies sont apparues vers 1990 dans un enthousiasme délirant (« le gène médicament » est toujours vanté par le Téléthon) mais les milliers d’essais ont été décevants, jusqu’au succès plutôt isolé d’Alain Fischer dans le traitement d’enfants immunodéficients. Pourtant, des effets secondaires graves (développement de cancers) ou des améliorations seulement transitoires expliquent la circonspection actuelle. Des espoirs sont mis dans « la révolution » Crispr/Cas9 mais il apparaît que, à l’instar des méthodes de transgenèse, cette technologie peut provoquer chez l’adulte, comme chez l’embryon humain, d’imprévisibles mutations « hors-cible », aux effets potentiellement redoutables.

Avec l’idéologie transhumaniste, qui a désormais largement franchi l’Atlantique et s’implante dans la recherche européenne, est apparu le projet de corriger le génome embryonnaire. Il ne s’agit plus de traiter telle partie génétiquement déficiente d’une personne (organe, tissu) mais de modifier la cellule-œuf qui est à l’origine de tout l’organisme comme de son héritabilité. Cette intervention, qui succède nécessairement à une FIV, est déjà en expérimentation sans être vraiment justifiée puisque le DPI permet d’identifier des embryons normaux, presque toujours présents, et qu’il est superflu de corriger les embryons déficients quand on dispose d’embryons normaux à transplanter in utero en vue d’établir la grossesse. La motivation serait plutôt d’introduire dans le génome humain des caractères rares ou inédits afin de l’ « augmenter ». Ainsi le généticien George Church propose une « cassette génétique » comprenant une dizaine de gènes qui permettrait d’améliorer les performances en réduisant l’incidence de quelques pathologies fréquentes (Alzheimer, diabète, fragilité osseuse, cancers, vieillissement…).

L’OGM, du végétal à l’humain

Les aléas techniques de la transgenèse végétale comme de la mutagénèse sont compensés par l’abondance des essais : des cellules en grande quantité sont soumises à la modification génétique et seules celles, plutôt rares, qui semblent avoir répondu favorablement, sont sélectionnées.

Cette stratégie est peu praticable chez les mammifères car les embryons disponibles sont en effectifs réduits, et elle devient encore moins faisable chez l’homme car les embryons sont personnalisés. La modification des gamètes, en amont de l’embryon, compenserait l’insuffisance des cellules cibles, mais l’évaluation du résultat (vérification de l’ADN modifié) risque d’entraîner la destruction des gamètes GM. En revanche la perspective de modifier des cellules souches, capables de division et donc susceptibles d’être évaluées avant de devenir des gamètes, rapprocherait les conditions de production d’H(humains)GM de celles des P(plantes)GM. Il reste que les effets hors-cible, actuellement inévitables, seraient intolérables dans l’espèce humaine. Aussi, la sélection des embryons humains semble plus « raisonnable » que leur modification tant que l’état des connaissances est insuffisant pour la maîtrise des actions, un contexte qui devrait durer… Pourtant, la sélection massive et sur des critères universels qu’autoriserait la production d’embryons abondants est susceptible de modifier le génome humain en quelques générations…. Cette perspective est moins spectaculaire que la modification de génomes individuels mais elle répond aussi à la volonté d’ « augmenter » l’humain défendue par les transhumanistes au mépris de conséquences sanitaires, sociales et anthropologiques.

L’éthique et la loi : de la médecine au transhumanisme ?

Les interventions sur le génome humain sont encadrées par des textes internationaux dont la Convention d’Oviedo (ratifiée en 2011) comme par les lois françaises de bioéthique depuis 1994. En particulier, il est interdit de porter atteinte au patrimoine génétique de l’humanité ou d’établir « une discrimination entre les personnes » sur une base génétique. Toutefois, ces principes connaissent des restrictions tel le recours au DPI qui discrimine des individus n’ayant pas encore la qualité juridique de « personnes »… mais pourront l’acquérir tout en conservant le génome choisi par la biomédecine. C’est à l’occasion des premiers essais avec Crispr/Cas9 que les pays industrialisés se sont inquiétés de leurs conséquences pour l’humanité, comme il était arrivé 20 ans plus tôt à propos du clonage de Dolly. Les scientifiques, craignant les interdits sur leurs travaux, ont organisé des séminaires pour proclamer leur auto-limitation, comme ils l’avaient fait lors des premiers OGM bactériens (Asilomar, 1975). Un événement nouveau est l’irruption de la Chine dont la compétence scientifique et « l’audace » expérimentale menacent l’hégémonie occidentale, en particulier étasunienne, jusque dans les projets d’augmentation des capacités humaines. Il en résulte des accommodements très rapides avec les engagements pris par les instances éthico-politiques, sous la pression des industriels et des militaires. Dans tous les pays, le principe de précaution, même institutionnel comme en France, est débordé par le principe d’innovation afin de permettre les innovations compétitives.

C’est souvent l’informatisation de données abondantes, recueillies par la médecine ou l’espionnage informatique, et les mises en relation avec les résultats du séquençage génomique, qui peut permettre des propositions de prévention chez les personnes, ou de sélection, voire de modification, sur les embryons. Aussi les géants du Net (Google, Apple, Facebook, Amazon…) disposent de laboratoires d’avant-garde pour la course au transhumanisme. S’il reste une chance de contrôler ces développements, ce ne pourrait être que par des accords internationaux définissant des limites, des contrôles et des sanctions…