Actualités

Négociations en cours sur la numérisation du vivant

Le statut de certaines données contenues dans des organismes vivants continue de faire l’objet de négociations internationales. Ce sujet est d’une importance majeure car une part importante de la biodiversité est librement accessible hors de tout cadre réglementaire, quand elle est sous forme d’ « information de séquences numérisées » selon l’expression en cours dans des instances internationales. Les multinationales en profitent pour revendiquer des brevets sur des composantes du vivant liées à ces informations. Les États signataires de la Convention sur la Diversité Biologique débattent sur la mise en place d’un cadre mondial pour un partage « juste et équitable » des avantages découlant de l’utilisation de ces informations. Des discussions informelles sont prévues le 19 mai au Kenya.

Voici maintenant huit ans, en 2016, démarraient des discussions entre États sur un sujet très lié au dossier des OGM, le statut et la gestion de données contenues dans les organismes vivants, comme la séquence de génomes, de protéines, d’ARN… Ces données, lorsqu’elles sont enregistrées dans des ordinateurs, sont pour l’instant nommées « informations de séquences numérisées » (DSI pour Digital Sequence Information) ou « données de séquence génétique » selon les instances internationales. Bien qu’aucune définition des DSI n’existe à ce jour, ces instances internationales sont nombreuses à débattre du sujet, à l’image de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Tirpaa) et de la Commission des ressources génétiques de la FAO. L’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI) s’est également intéressé à la question. Non finalisées, ces discussions ont pris un tour plus concret ces derniers temps.

Un vivant numérisé en accès public pour des brevets privés ?

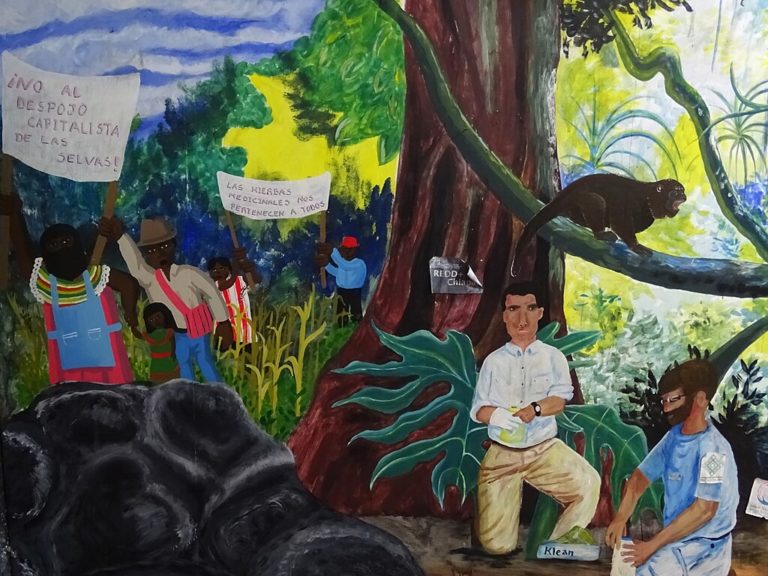

La biodiversité n’est plus un patrimoine commun de l’humanité qui serait accessible librement. La notion même de « patrimoine commun » a en effet été à l’origine d’une concentration des bénéfices liés à des brevets détenus par des multinationales du « Nord », alors que l’essentiel de la biodiversité est au « Sud ». Face à ce phénomène, la CDB a décidé, en 1992, que les pays seraient dorénavant souverains sur la biodiversité sur trouvant sur ou dans leur sol. Le Protocole de Nagoya, texte international adopté pour application de la CDB, impose donc qu’un consentement préalable de ces États, et éventuellement des populations autochtones, est obligatoire pour tout accès à un ou des organismes composant la biodiversité (nommés « ressources génétiques ») et pour pouvoir les utiliser. Ce consentement doit faire l’objet d’un accord formel donné par le pays ou par les communautés locales qui conservent cette biodiversité pour pouvoir transférer d’un pays à un autre tel ou tel organisme. Enfin, en cas de commercialisation d’un produit obtenu à partir de cet organisme, les bénéfices tirés des ventes doivent être partagés (on parle de « partage des avantages »).

Les discussions qui ont démarré en 2016 ne portent pas sur les organismes mais sur les informations de séquences numérisées (DSI), données contenues dans les organismes. Ces données sont identifiées par séquençage des génomes ou parties de génome, des protéines, des molécules comme les ARN… La question posée est donc d’établir si les DSI sont des ressources génétiques ou pas, puis d’établir quel encadrement de leur accès et utilisation doit en découler. Or, décider que les DSI ne sont pas des ressources génétiques justifierait la suppression du consentement préalable et risque d’impliquer aussi la fin du partage des avantages. Cela signerait la fin « du Protocole de Nagoya puisque la biodiversité deviendrait librement accessible sous sa forme numérique », comme l’écrivait Inf’OGM en avril 2021.

Dans un contexte plus général, le lien avec les dossiers OGM et brevets est à la fois simple et direct. Car les multinationales se sont données les moyens techniques et humains d’accéder librement et sans contre-partie à la biodiversité numérisée. Ce faisant, elles ne manquent pas de revendiquer des brevets à partir de ces séquences numérisées, brevets dont la portée peut s’étendre à tous les organismes vivants contenant ces données. Ces brevets étant délivrés plus souvent sur base d’une « invention », elles affichent avoir par exemple inséré ces DSI dans des organismes par un procédé technique brevetable. Ce modèle d’appropriation de la biodiversité tient pour peu qu’aucune information ne vienne renseigner la présence potentielle d’un ou plusieurs brevets dans tel ou tel produit. Il est donc nécessaire pour les multinationales que la traçabilité et l’étiquetage des OGM ne soient plus obligatoires, comme le propose justement la Commission européenne avec son projet de déréglementation des OGM.

Des discussions sur un fonds multilatéral de partage des avantages

Réunis à Montréal (Canada) du 7 au 19 décembre 2022, les États signataires de la Convention sur la Diversité Biologique se sont accordés sur un texte d’étape, conclusion de leurs discussions. Dans ce document1, ils affirment « reconnaître des divergences de vues quant à savoir si les DSI sont soumises à la convention sur la diversité biologique ». A ce jour, la question de savoir si les informations de séquences numérisées sont ou non des ressources génétiques soumises au Protocole de Nagoya reste donc en suspend. Une incertitude renforcée par le fait que « les informations de séquences numérisées sur les ressources génétiques sont discutées dans d’autres instances et instruments des Nations-Unies », comme au sein du Tirpaa où les discussions se sont poursuivies en avril dernier, et sur lesquelles Inf’OGM reviendra dans un prochain article.

Malgré une absence de définition des DSI et les différends politiques quant à leur statut légal au regard du Protocole de Nagoya, les États sont néanmoins tombés d’accord, en 2022, sur la mise en place d’un fonds multilatéral de partage des avantages. Pour eux, ressources génétiques ou pas, les « bénéfices issus de l’utilisation de DSI sur les ressources génétiques doivent être partagés de manière juste et équitable ». Les États ont donc décidé d’établir « au sein du cadre global sur la biodiversité de Kunming-Montréal, un mécanisme multilatéral de partage des avantages issus de l’utilisation des DSI sur les ressources génétiques, y compris un fonds global ».

Ce fonds global reste aujourd’hui à être formalisé et à être mis en place. Le souhait affiché est que cette mise en place se fasse selon un processus équitable, transparent, inclusif, participatif et limité dans le temps. A cette fin, un « groupe informel de conseil » a donc vu le jour et se réunit depuis janvier sur une base mensuelle2. Plusieurs critères ont d’ores et déjà été énoncés pour caractériser ce futur fonds. Ce dernier devrait notamment être « pratique », « fournir une sécurité juridique pour les fournisseurs et utilisateurs de DSI », « ne pas être un frein pour la recherche » ou encore, « ne pas être incompatible avec les obligations légales internationales ». Le 19 mai prochain, à l’occasion d’une réunion au Kenya d’un des organes de la CDB, une discussion est organisée pour faire le point sur les avancées au sein du groupe informel de conseil3.

A ce stade, plusieurs questions parmi les plus importantes n’ont pas encore de réponses. Comment ce fonds sera-t-il alimenté ? Par qui ? Quelle sera sa gouvernance ? Comment le partage sera-t-il effectué ? Qui le décidera ? Autant de questions pour lesquelles les réponses apportées seront cruciales pour établir la réelle équité de ce partage des avantages pour les populations autochtones et pays hébergeant la biodiversité exploitée par les multinationales. Pour avoir une idée des enjeux, les échecs à fonctionner du fonds de partage des avantages mis en place voici plusieurs années au sein du Tirpaa devraient servir de leçons. Car ces échecs – sur lesquels Inf’OGM reviendra dans un prochain article – semblent avoir été anticipés, sinon voulus.

Une numérisation du vivant encouragée

Alors que le statut et la gestion des DSI ne sont pas encore établies, la décision prise en décembre 2022 par les États signataires de la Convention sur la Diversité Biologique a été également – sinon surtout – l’occasion d’appeler à une plus grande numérisation. Les États ont en effet encouragé « le dépôt d’un plus grand nombre de DSI sur les ressources génétiques dans des bases de données publiques, avec les informations appropriées sur l’origine géographique et autres meta-données pertinentes ». Au-delà du paradoxe à appeler à générer plus de DSI sans pour autant savoir comment les encadrer, la précision « base de données publiques » a ici son importance. En effet, les bases de données informatiques peuvent être publiques ou privées. Or, les bases de données informatiques privées ne sont pas concernées par ces discussions, alors même que les entreprises qui les possèdent peuvent les alimenter en piochant dans les bases de données publiques. Les États ne s’y sont d’ailleurs pas trompés puisqu’ils précisaient, en 2022, être conscients des « différences entre bases de données publiques et privées [qui] doivent être prises en considération dans le développement d’une solution de partage des avantages liés aux DSI sur les ressources génétiques ».

Quand le compte-rendu de la réunion du 19 mai 2024 sera accessible, sa lecture permettra sûrement d’en savoir plus sur les options actuellement sur la table au sein de la CDB. Il restera à savoir si elles rejoignent celles en cours de discussion au sein du Tirpaa, qu’Inf’OGM abordera dans un article à venir. Il reste en tout cas certain que les enjeux sont à leur acmé, les informations de séquence numérisées pouvant servir de base aux demandes de brevets qui, attribués, pourront en retour s’appliquer à tous les organismes vivants qui les contiennent, y compris ceux dont elles sont issues…

- CDB, « DECISION ADOPTED BY THE CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION

ON BIOLOGICAL DIVERSITY », 19 décembre 2022. ↩︎ - CDB, « Informal intersessional work on DSI in 2023/2024 », 17 avril 2024. ↩︎

- CDB, « Informal Discussions on Digital Sequence Information on Genetic Resources, 19 May 2024 – Nairobi, Kenya », 8 mars 2024. ↩︎