L’agriculture biologique au coeur du combat d’un eurodéputé

Claude Gruffat, eurodéputé Europe Écologie Les Verts depuis 2020, répond à nos questions sur les OGM et sur l’agriculture biologique.

Au début de sa vie professionnelle, et pendant 15 années, il a été conseiller agricole : « Jour après jour, j’ai soutenu toutes ces personnes dans le développement du modèle agricole productiviste et chimique, hérité de l’après-guerre. Ce chemin, parti pour être un long fleuve tranquille, a pourtant pris un tour inattendu. Au fil du temps, j’ai pu mesurer sur le terrain les conséquences dramatiques de ce modèle agricole que je participais à perpétuer. Celui-ci poussait à l’extrême le surendettement, les pollutions, la standardisation de nos assiettes, la disparition de la biodiversité et cette désespérance paysanne poussant – dans le meilleur des cas – à l’exode rural et dans le pire aux suicides ».

Il s’est alors tourné vers l’agriculture biologique, encore naissante. Il a ainsi travaillé successivement pour l’Association de Conseillers en Agriculture Biologique, Ecocert, et Biocoop, dont il a ensuite été le président (2004-2019).

Au Parlement, il siège dans plusieurs commissions : AGRI (agriculture), ECON (affaires économiques et monétaires) et IMCO (marché intérieur et protection des consommateurs).

Inf’OGM – Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs les différences fondamentales, paradigmatiques, entre l’agriculture biologique et l’agriculture transgénique (l’agriculture qui utilise des OGM) ?

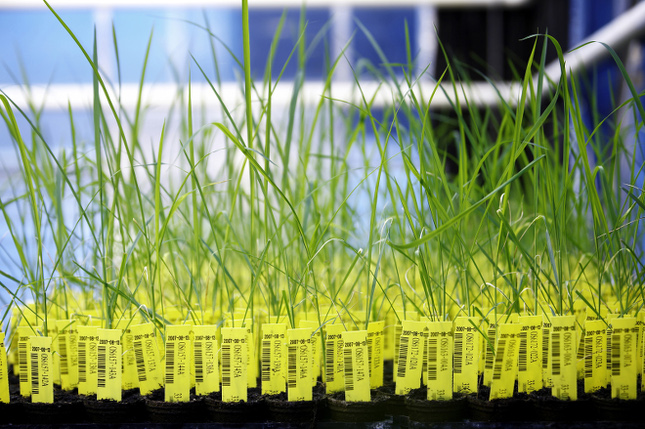

Claude Gruffat – L’agriculture biologique est un système de production agricole et alimentaire qui travaille selon les règles de base de l’agronomie, de la vie du sol, de la rotation des cultures, d’un assolement long et de la polyculture-élevage. C’est un véritable travail avec la nature, les cycles naturels, et pas contre elle.

L’agriculture biologique respecte les cycles du vivant et refuse le « dopage » par les pesticides ou les engrais chimiques, qui nourrissent la plante, alors que la Bio nourrit le sol, qui à son tour nourrit la plante.

Le paysan est plus autonome dans ses pratiques. Il utilise moins d’intrants et dépend beaucoup moins des firmes multinationales, des firmes agroalimentaires et de leurs intérêts financiers. La Bio combine les meilleures pratiques en matière d’environnement, de préservation des ressources naturelles, d’action en faveur du climat, de la biodiversité et du bien-être animal. Grâce à des normes de production élevées, elle permet aussi de fournir une alimentation de qualité favorable à la santé. Elle offre un vrai choix d’alimentation au consommateur.

De son côté, l’agriculture transgénique recourt abondamment à la chimie et aux technologies de manipulation génétique pour améliorer ses performances de production, « quoiqu’il en coûte » à l’environnement, à la qualité des biens communs (eau, air, fertilité des sols, biodiversité, climat, etc.). Ses techniques d’ingénierie génétique aggravent les conséquences négatives de l’agriculture intensive sur l’environnement et sur tout le vivant, jusque sur les êtres humains. Ses applications concernent l’agriculture, au travers des cultures et des animaux d’élevage, mais ont aussi des implications sur toutes les espèces sauvages du fait de leur dissémination dans l’ensemble de la nature. Cette forme d’agriculture empêche le consommateur d’acheter des produits sans OGM et place la nature et notre alimentation entre les mains des firmes multinationales faisant peu de cas de la santé, de l’environnement et du devenir des paysans. Avec ce modèle, les paysans perdent toute leur autonomie de production de matières premières alimentaires et les territoires leur souveraineté alimentaire. Nous le vivons cruellement avec la guerre en Ukraine.

Récemment, le patron de Syngenta, Eric Eyrwald, a déclaré dans un journal suisse : « selon le produit, les rendements de l’agriculture biologique peuvent être jusqu’à 50 % inférieurs. La conséquence indirecte est que les Africains meurent de faim parce que nous mangeons de plus en plus de produits bio. »

Les propos du patron américain de Syngenta sont excessifs jusqu’à la stupidité, et ce qui est excessif est insignifiant.

Concernant la première partie de sa déclaration, on peut certes observer selon les productions, un niveau de rendements différent entre l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique. Mais, avec le temps, ceux-ci tendent à se réduire. Si l’agriculture biologique avait, dans le passé, bénéficié d’autant de moyens de recherche et de soutien des politiques publiques que l’agriculture conventionnelle, ces écarts seraient certainement moindres. On observe par ailleurs une stagnation des rendements de l’agriculture conventionnelle depuis plusieurs années, sans toujours s’interroger sur ses effets et l’impact des nouvelles technologies sur la dégradation des ressources naturelles, et en particulier des sols.

Mais la recherche de rendements les plus élevés possibles, comme nous l’avons fait depuis plus de 50 ans dans les pays riches, ne garantit pas que le reste du monde soit épargné de la famine et que nos paysans vivent mieux. Malgré les records de production mondiaux et un niveau de ressources suffisant pour nourrir le monde, nous comptons toujours un milliard d’habitants qui ne mangent pas à leur faim sur terre et deux autres milliards qui souffrent de malnutrition. Les Africains parviendront à mieux s’alimenter en aidant leurs millions de paysans pauvres à se développer à partir de cultures vivrières et des pratiques agro-écologiques leur donnant la capacité d’alimenter leurs propres populations. Il y a également urgence à remettre en cause le modèle agricole européen dans son soutien excessif aux exportations, qui nuisent clairement au développement des cultures locales dans beaucoup de pays du Sud.

Actuellement, plusieurs syndicats (dont la FNSEA), l’ancien ministre de l’agriculture Julien Denormandie, des entreprises… tentent de réduire les objectifs (notamment la baisse des pesticides) de la stratégie européenne « Farm to Fork » (« De la ferme à la table ») et justifie ce lobbying avec la guerre en Ukraine. Ils déploient une stratégie de la peur (crise alimentaire, famine) pour favoriser une agriculture industrielle. Comment réagissez-vous à ces propositions ?

La réaction primaire consistant à dire qu’il faut produire plus en mobilisant les surfaces en jachères en cours est un non-sens. Pourquoi ? Ces surfaces ne représentent que 2,6 % des surfaces cultivables. Leur remise en culture permettrait de produire 0,4 % de volumes supplémentaires, ces superficies étant généralement des terres marginales et peu productives, des quantités bien insuffisantes vis-à-vis des importants volumes de production pris dans le blocus de la guerre en Ukraine. Elle détruirait au contraire des zones de biodiversité ayant été maintenues depuis des années au moyen d’argent public. C’est une erreur historique face aux enjeux de biodiversité

La FNSEA et l’ancien ministre de l’agriculture, Julien Denormandie, c’était bonnet blanc et blanc bonnet, et plus encore à l’approche des présidentielles.

Déjà en 2020, et donc bien avant la guerre en Ukraine, ils ont contesté la stratégie « De la ferme à la table », dont la question centrale sur les pesticides, et ont supporté une soit disant réforme de la PAC qui n’apportera absolument aucun changement pour les années à venir. La guerre en Ukraine est pour eux un nouveau prétexte pour que rien ne bouge et pour même augmenter la production au risque de compromettre la stratégie de la ferme à la table, la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de l’environnement, conditions indispensables pour la garantie de notre sécurité alimentaire à moyen et long termes. Cela est totalement inacceptable et pas très honnête. Il existe, tout d’abord, suffisamment de nourriture en Europe et dans le monde sans qu’il soit nécessaire d’augmenter les volumes de production. De son côté, l’Union dispose de bien d’autres moyens de venir en aide aux pays les plus vulnérables et très dépendants du blé de la Mer Noire qui se voient privés d’approvisionnements alimentaires en raison de la guerre. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 19 % de ses surfaces agricoles cultivées seulement sont destinées à l’alimentation humaine des européens. Presque autant sont exportées. Parmi le reste des surfaces, 54 % sont utilisées pour l’alimentation animale et presque 10 % dans l’industrie, dont la production d’agro-carburants et de biogaz. L’Union pourrait très bien réduire la part de ses 54 % de production céréalière qui servent à l’alimentation animale et réduire légèrement sa consommation de viande, voire suspendre temporairement la part de ses surfaces en grandes cultures utilisées à la production d’agro-carburants. Elle doit aussi promouvoir une autre politique de développement avec les pays du Sud, leur permettant de mieux assurer leur propre sécurité alimentaire, notamment en les aidant à développer leurs propres productions en Bio pour leur propre souveraineté.

Quelles sont les grandes conditions pour que l’agriculture bio nourrisse l’ensemble de la population mondiale ?

Il est bien sûr possible que l’agriculture biologique nourrisse l’ensemble du monde, à condition de réduire partout le gaspillage alimentaire et de limiter la consommation de produits d’origine animale. L’Union européenne pourrait donner un signal fort en réorientant la Politique Agricole Commune (PAC) en ce sens, notamment en lui ajoutant une approche alimentaire, inexistante aujourd’hui.

Dans le même sens, l’agriculture du monde est composée de 30 millions de paysans équipés de tracteurs et recourant à la chimie, de 300 autres millions utilisant le cheval et le fumier et de 1,2 milliard – soit la grande majorité – travaillant à la houe. Ces derniers produisent en moyenne 3 équivalents quintaux / ha. En les accompagnant par une formation à l’agrobiologie, ils passeraient facilement de 3 à 6 équivalents quintaux / ha. Ce rendement supplémentaire fournirait plus de 3 milliards d’équivalents quintaux supplémentaires, soit bien assez pour répondre au défi de la faim dans le monde.

Ceci confirme que la solution aux besoins alimentaires mondiaux passe bien plus par une légère augmentation des rendements sur de grandes surfaces plutôt qu’une élévation des rendements sur peu de surfaces et tout en polluant. Il convient donc de traiter le problème avec un regard exactement inverse à celui posé par l’agro-industrie occidentale.

Pensez-vous qu’une coexistence des filières OGM et bio est possible ?

L’agriculture se pratique dans un milieu ouvert et la culture des OGM occasionne une dissémination de gènes dans la nature. Les mesures d’isolement des parcelles en culture d’OGM n’empêcheront pas une contamination des cultures voisines ou des espèces sauvages situées dans les zones adjacentes, lesquelles peuvent ensuite venir affecter les champs cultivés. La coexistence des filières OGM et bio est impossible, comme avec l’agriculture conventionnelle sans OGM. Les régions du monde qui ont accepté les cultures OGM ne peuvent aujourd’hui plus cultiver en Bio (grandes régions aux USA, Canada, Amérique du sud, Afrique du sud, etc).

Certains microorganismes OGM, qualifiés « d’auxiliaires » de fabrication, produisent des molécules pour des produits transformés (comme la vitamine B2). Ces molécules ne rentrent pas dans le champ de l’étiquetage OGM parce que les produits sont fabriqués « à l’aide » d’OGM et non « à partir » d’OGM : selon vous, la loi doit-elle évoluer vers l’étiquetage de ces produits ?

Actuellement, les microorganismes génétiquement modifiés n’entrent pas dans le champ d’application de la législation européenne sur les OGM, qui prévoit un étiquetage, alors que les citoyens demandent de plus en plus à être informés sur ce qu’ils achètent et consomment afin de connaître l’origine de leur alimentation, de ses effets sur l’environnement, le climat, la santé et les modes de production utilisés. Ce besoin de transparence nécessite que des efforts soient faits en matière d’étiquetage, en se fondant sur des bases scientifiques solides et indépendantes. La mention de ces auxiliaires doit par conséquent apparaître sur un étiquetage. L’occasion pourrait en être donnée, avec les futures propositions législatives européenne sur l’étiquetage prévues dans la stratégie « De la ferme à la table ».

Cette question OGM est tellement sensible pour les consommateurs qu’ils doivent impérativement en être correctement informés.

Des plantes issues de nouvelles techniques de modification génétique sont déjà dans les champs et les assiettes, sans que le paysan, les entreprises agroalimentaires ou les consommateurs le sachent. Le gouvernement français et la Commission européenne sont donc dans l’illégalité. Que peut faire le Parlement européen pour mettre un terme à cette situation ?

La Directive 2001/18, modifiée par le Règlement 1830/2003 [1], oblige de faire apparaître la présence d’OGM dans l’alimentation par un étiquetage. Puisque les Nouvelles Techniques de Sélection (NBT) ont été considérées comme des OGM par la Cour de justice de l’Union européenne, les produits qui en sont issus doivent être étiquetés comme produits contenant des OGM, sans attendre que la Commission ne change la législation en vigueur.

Le Parlement doit veiller à l’application des règles déjà existantes, et doit également solliciter un complément de réglementation quand les technologies évoluent. Cette actualisation régulière est absolument nécessaire car les évolutions technologiques proposées par les industriels pour contourner les réglementations vont très vite.

Actuellement, la Commission européenne, certains gouvernements et entreprises font la promotion du biocontrôle. Que veulent-elles développer exactement ? Pensez-vous que ces outils seront des vraies alternatives aux pesticides ?

En fait, le biocontrôle n’est rien de plus qu’une meilleure valorisation des services rendus par la biodiversité. Les produits du biocontrôle font partie d’un ensemble de solutions, surtout agronomiques, qui permettront de se passer de pesticides, voire de semences OGM associées à des produits chimiques. Il n’existe pas encore aujourd’hui de définition du biocontrôle dans le droit européen. Là encore nous devons faire évoluer la législation communautaire.

À mon sens « le vrai » biocontrôle est une véritable solution d’aide à la production agricole. Je dis « vrai » biocontrôle parce que les alternatives chimiques de laboratoire ne manqueront pas d’apparaître.

Le terme bio est souvent accolé à d’autres termes, comme venons de le voir avec « biocontrôle », mais on pense à « biocarburants », « bio-fortification », « bio-morphisme », « bio-économie », « bio-conservation », « bio-informatique », etc. Que vous inspirent ces nouveaux mots ?

Les mots sont despotes disait Platon. Je crois indispensable de préciser ce que recouvre toute cette terminologie. Pour ma part, je préfère parler d’agro-carburants. On perçoit là les « vertus » bio-marketing recherchées !

Quelles sont les réformes majeures à faire pour sortir de l’agriculture chimique et/ou transgénique ?

Commencer par donner un contenu concret à la Stratégie « De la ferme à la table », qui prévoit une réduction des usages et des risques liés aux pesticides. Revoir l’ensemble de nos politiques publiques, à commencer par la PAC, la politique commerciale européenne, la politique de la santé publique, la politique de la recherche et développement… Des milliards d’euros sont captés par des intermédiaires ou des pratiques néfastes à notre résilience alimentaire. Commençons par les récupérer et en réorienter la distribution.

Remettre en place une sincérité dans la qualité de l’alimentation qui, une fois définie, doit être enseignée dès le plus jeune âge (comme en Finlande).

Reconnaître l’empoisonnement que créent les pesticides sur l’environnement, la biodiversité et la santé. L’appui sur ce constat rendra possible une sortie progressive des pesticides à l’aide d’un accompagnement sérieux des agriculteurs. Il deviendra alors plus aisé et évident de parler de modes de productions agricoles plus sains et de véritable qualité nutritionnelle des aliments.

C’est donc par l’éducation et la formation que les choses changeront.

[1] Inf’OGM précise : « Le règlement 1830/2003 pose un cadre communautaire harmonisé régissant la traçabilité et l’étiquetage des OGM, là où la directive 2001/18 se contentait d’exiger que les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la traçabilité et l’étiquetage des OGM. Avec la directive, les États membres disposaient d’une marge de manœuvre pour assurer l’étiquetage (nature du texte juridique, mentions figurant sur l’étiquette…). Ce n’est plus le cas avec le règlement ».