Actualités

La convergence NBIC aux champs

La convergence NBIC (Nanotech, Biotech, Informatique, Neurosciences) apparue au début des années 2000 a bouleversé le paysage technoscientifique des 25 dernières années. Il s’agit véritablement d’un changement de paradigme. Avant de voir comment cette convergence veut se décliner en agriculture pour promouvoir une campagne totalement artificialisée et automatisée, nous définirons cette convergence NBIC, encore méconnue. Nous évoquerons ensuite quelques-uns des effets (à peu près tous néfastes) pour les paysans, qui perdront le peu d’autonomie qui leur reste. Nous finirons par un aperçu de ce qui a spécifiquement trait aux biotechnologies.

Peu de gens ont entendu parler de la convergence NBIC : N pour « nanotechnologies », B pour « biotechnologies », I pour « sciences de l’information » (Big Data, algorithmes, « intelligence artificielle »…) et C pour « sciences de la cognition » (principalement les neurosciences). On la trouve parfois sous l’appellation BANG, pour Bits, Atomes, Neurones et Gènes. Il y a eu, au tournant des années 2000, une convergence entre ces différentes disciplines, des formes de « fertilisations croisées » qui s’agrègent aujourd’hui en un véritable changement de paradigme technoscientifique. L’essentiel des nouvelles technologies qui en sont issues sont au cœur de la compétition technologique que se livrent les grands pays de ce monde, Chine et États-Unis en tête, mais pas seulement ; l’Inde et les Émirats Arabes Unis se sont par exemple lancés dans d’ambitieux programmes spatiaux qui font appel à ces technologies.

Une grande conférence s’est tenue à Washington en 2001, réunissant chercheurs d’universités prestigieuses, industriels et militaires, fondations et hommes politiques, pour dessiner ce à quoi ressemblera le monde technique de demain, les « risques et opportunités » qui y seront associés en termes de puissance économique et militaire1. L’ambition d’« optimiser » les facultés humaines grâce à l’innovation technique est véritablement au cœur du projet. La « philosophie », si on peut l’appeler ainsi, est celle du transhumanisme, né dans la Silicon Valley à la fin des années 19802. L’idée est simple, voire simpliste : nous, êtres humains, avons créés tant de problèmes sur cette Terre, avons tellement complexifié tous les grands systèmes qui nous rendent aujourd’hui complètement interdépendants, qu’il nous faudra des femmes et des hommes dotés de capacités supérieures pour résoudre les problèmes que nous avons nous même créés. D’autres défenseurs de cette approche regrettent la fragilité de l’être humain, ses faiblesses et son émotivité naturelles, et visent à son immortalité. Citons par exemple Ray Kurzweil, directeur de l’ingénierie chez Google depuis plus de 15 ans, qui affirme que « le vieillissement, la maladie et la mort sont des problèmes que nous pouvons aujourd’hui résoudre ». Quant à Peter Thiel, co-fondateur de Paypal et grand financier de beaucoup de ces projets, celui-ci pense que la technique remplacera bientôt la politique : de grands systèmes automatisés nous diront que faire, quand, où aller, où s’arrêter. Elon Musk est bien entendu dans le même délire prométhéen… Cela ne peut évidemment manquer de faire penser à de grands auteurs, tels Aldous Huxley, Georges Orwell et, plus récemment, Alain Damasio, entre autres, qui, dans leurs livres dystopiques, ont anticipé les évolutions contemporaines avec un certain effroi.

De l’agriculture de précision aux « fermes digitales »

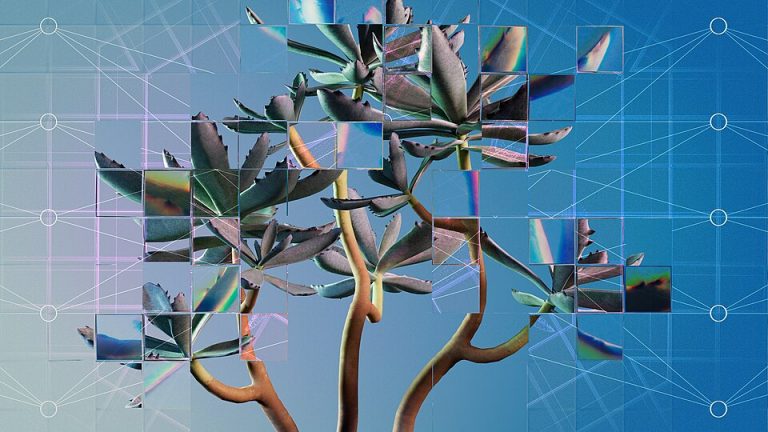

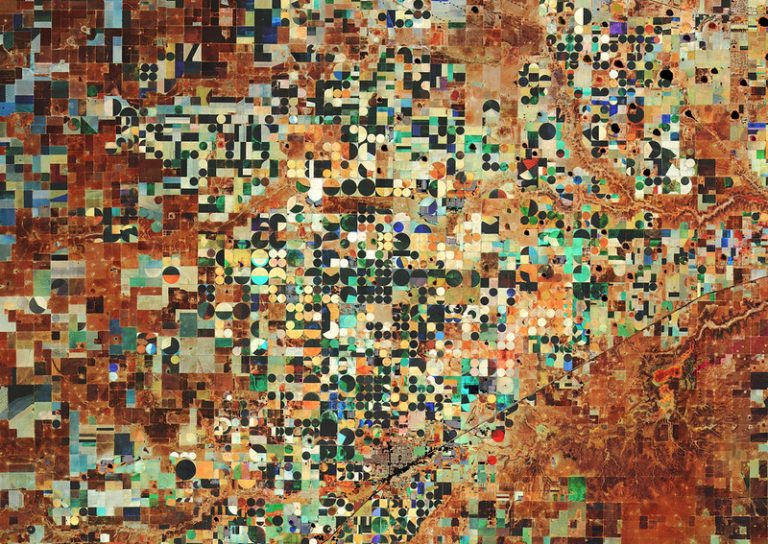

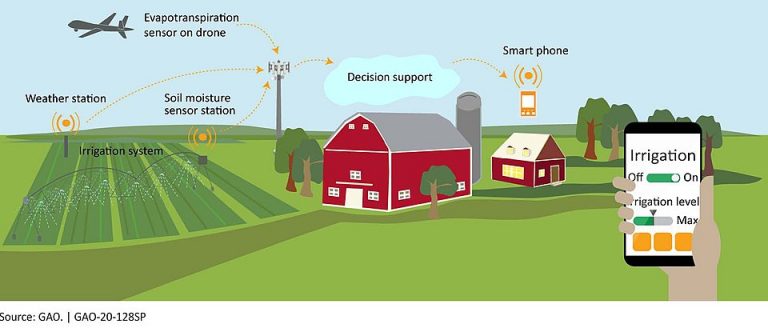

Après des décennies de remembrement, ayant arasé les sols, arraché haies et bosquets pour faire des parcelles de plus en plus grandes pour pouvoir y faire passer des machines de plus en plus grosses, on s’est rendu compte que les conditions pédoclimatiques n’étaient pas identiques au sein d’une même parcelle, qu’il y avait de l’« hétérogénéité intraparcellaire » ! Comme d’habitude dans nos sociétés technicisées et ayant perdu tout bon sens, au lieu de recreuser des fossés, replanter des haies et des arbres et refaire de plus petites parcelles, on a mis les ingénieurs au travail. Ils ont utilisé toutes les techniques de surveillance à disposition pour recueillir des données d’une granulométrie de plus en plus fine : nanocapteurs, drones et satellites sont mobilisés pour repérer précisément où il faut plus ou moins d’eau, plus ou moins de nutriments et lesquels, surveiller la vitesse de maturation des plantes et l’arrivée de maladies et de ravageurs… On pourrait ainsi, d’après les promoteurs de ces technologies, s’adapter plus précisément au terrain, utiliser eau, pesticides et engrais seulement là où il y en a vraiment besoin. Cela permettrait non seulement de faire des économies, mais aussi d’utiliser moins d’intrants de synthèse, ce qui est bon pour la biodiversité. De vrais écologistes ! Or, ces technologies nécessitent beaucoup d’eau, de métaux et sont gourmandes en énergie.

L’idéal pour ces professeurs nimbus est de ne plus avoir besoin de mettre les pieds dans un champ ni les mains dans la terre. Grâce à l’Internet des objets, les données sont traitées par des algorithmes et des modèles, qui soit conseillent quoi faire à l’agriculteur, soit ordonnent aux machines directement de le faire. Soit dit en passant, un tel système exige, vu le nombre croissant de données, au minimum la 5G, et peut-être même la 6G, le système semblant s’être emballé de façon quasiment autonome, comme l’avait déjà magistralement analysé Jacques Ellul dès les années 19503. Certains tracteurs, ensileuses, moissonneuses-batteuses et autres sont déjà connectés, leurs cabines ressemblent de plus en plus aux cabines de pilotage d’un avion, avec des écrans partout, un GPS bien sûr, des buses orientables pour arroser ou épandre juste là ou il faut. Évidemment, ce matériel coûte de plus en plus cher et bon nombre d’agriculteurs n’y auront jamais accès, tandis que d’autres, déjà écrasés par les dettes, continuent de s’endetter car les commerciaux du machinisme et la plupart des techniciens des Chambres d’agriculture leur vendent tout cet équipement comme la seule solution possible, avec l’aide « bienveillante » du Crédit Agricole.

Au niveau industriel, les stratégies ont changé, ou plutôt, se sont étendues. Les « Quatre Géants » (Big Four) de l’agrochimie, Bayer-Monsanto, Corteva, BASF et Syngenta, qui, avec l’essor des OGM dans les années 1990, ont acheté des start-ups de biotechnologie à tour de bras pour en contrôler les brevets et les technologies, font aujourd’hui la même chose avec les firmes collectant des données, des entreprises fabriquant drones et satellites. Ils passent aussi des accords avec les grands producteurs de matériel agricole, comme John Deere ou Massey-Ferguson, pour rendre leurs systèmes respectifs interopérables : le format des données de Bayer-Monsanto doit être compatible avec les algorithmes embarqués sur les tracteurs John Deere. En effet, l’agriculture, dans les pays riches en tout cas vu le prix de ces matériels, se dirige elle aussi vers une économie de « plateformes ». Les Big Four, qui, du temps des premiers OGM, vendaient les graines et les intrants qui allaient avec, ont généralisé cette pratique de produits joints. Elles vendent des systèmes intégrés avec différents types d’abonnements selon les données que l’on veut recevoir : quelles variétés pour quels sols, quels intrants (de la marque maison bien sûr), des prévisions météo, quand semer, quand traiter et quand récolter, quand vendre ou ne pas vendre, car on peut avoir les cours des marchés de matières premières en direct… Dans ce monde, pour l’instant loin d’être généralisé mais néanmoins dans les dossiers des ministères, l’agriculteur n’est plus que l’exécutant des ordres (ou « conseils » si on veut être gentil) de ces grandes plateformes qui les tiennent totalement captifs. Si l’on a pris un abonnement sur Fieldview par exemple, la plateforme de Bayer-Monsanto, pas question d’utiliser un insecticide BASF…4

Le B des NBIC

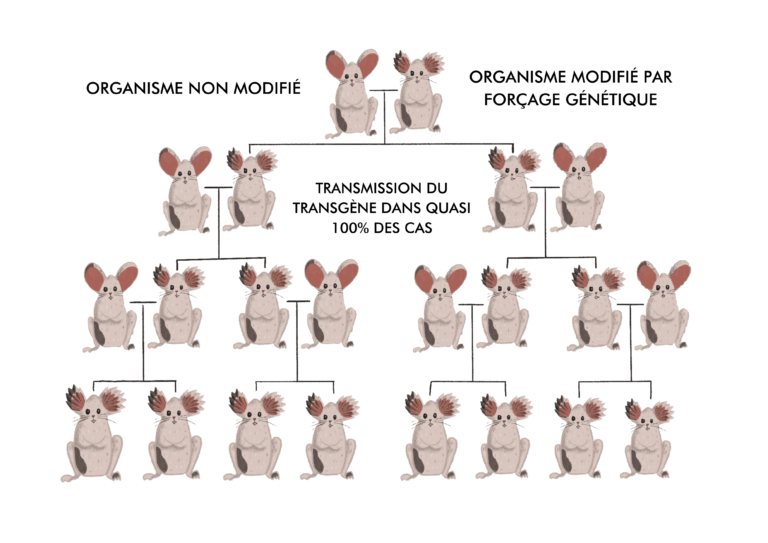

Les promesses des biotechnologies, profitant de ces « fertilisations croisées », ont « progressé » à une vitesse impressionnante elles aussi. Grâce à l’automatisation, les sources de données de plus en plus vastes, les algorithmes pour les traiter de plus en plus rapides, on peut désormais séquencer des séquences génétiques de manière industrielle, les algorithmes identifiant celles qui semblent les plus prometteuses pour accomplir telle ou telle fonction. Ce sont des modèles mathématiques et informatiques qui effectuent ces tâches, le cerveau humain étant incapable de telles puissances de calcul mathématique5. Par exemple, un programme étasunien situé au Massachussets Institute of Technology a développé un programme, « BioBricks », tentant de répertorier toutes les « briques de base » de la vie. C’est un programme en open source : les chercheurs peuvent se servir pour essayer d’inventer de nouveaux organismes, par exemple de nouvelles variétés végétales ou de nouveaux micro-organismes. A l’heure actuelle, ils savent modifier, mais les quelques tentatives de création d’être vivant nouveau n’ont pas abouties. Ils n’y sont pas encore, mais c’est dans cette voie qu’ils se dirigent. Il y a aussi des programmes menés par les Consultative Groups for International Agronomic Research (CGIAR), recherches financées sur fonds publics mais de plus en plus sous la forme de Partenariats Public-Privé (PPP), et où la fondation de Bill Gates joue un grand rôle. Il y a par exemple à l’IRRI (International Rice Research Institute, aux Philippines) un programme pour essayer de transférer à des céréales (ici, le riz), la fonction éminemment complexe d’absorption de l’azote atmosphérique effectué par les légumineuses, transformer des céréales en légumineuses en quelque sorte. Là aussi, l’argument écologique est avancé, il n’y aurait plus besoin d’épandre de l’azote de synthèse. Ces manipulations concernant des centaines de gènes ne sont pas prêtes d’aboutir, mais cela donne une idée des recherches menées dans les laboratoires.

Beaucoup est aussi fait sur les micro-organismes, pour la « bioéconomie ». Rappelons qu’il s’agit d’un pan important de la « transition écologique » et autres Green New Deals. Il s’agit de remplacer les fossiles par de la biomasse pour produire de très nombreuses substances, en y appliquant des micro-organismes spécifiquement conçus pour, par exemple, transformer de la canne à sucre en éthanol ou en artémisinine, du soja en biodiesel ou en faux steaks (les mêmes plateformes effectuant souvent les deux, il suffit de changer de micro-organisme), d’autres micro-organismes sont épandus directement sur les sols pour aider à la capture de l’azote, à absorber des métaux lourds et dépolluer des sols, toujours pour des raisons écologiques bien sûr. Tout cela alors que les spécialistes des sols ne connaissent pas toutes les interactions qui s’y déroulent depuis des millions d’années… Des centaines d’applications mécanistes existent déjà, même si pour l’instant seules quelques unes commencent à être développées. Précisons que, contrairement au discours de l’industrie ou de la Commission européenne, ce ne sont pas les réglementations qui bloquent leur développement. Les « nouveaux OGM », de la même façon, ne se développent pas, ou très peu, même dans des pays où l’encadrement de ces plantes a disparu et où nombre d’entre elles ont été autorisées. La dérégulation des OGM que prône la Commission européenne permettra sans doute de déposer de nouveaux brevets et répond à un souhait de l’industrie de vendre, comme avant mais plus facilement, des plantes génétiquement modifiées pour être mieux adaptées à une agriculture intensive et polluante.

Bref, à part les nouvelles technologies, rien de nouveau sous le soleil…

1 M. C. Rocco et W. S. Bainbridge (dir.), « Converging Technologies for Improving Human Performance », NSF-DOC Report, Juin 2002.

2 Fabien Benoît, The Valley. Une histoire politique de la Silicon Valley, Les Arènes, Paris, 2019.

3 Jacques Ellul, La Technique ou l’enjeu du siècle, Paris, Economica, 1990 [1954].

4 Sur le genre d’innovations proposées aujourd’hui, on peut par exemple lire :

Vincent Tardieu, L’agriculture connectée. Arnaque ou remède ?, Belin, Paris, 2017.

Compte tenu de la vitesse du développement technique, nous sommes certainement déjà plus « loin ». Pour une vision critique et fouillée de ces évolutions, voir les travaux de l’Atelier paysan, en particulier : L’Atelier paysan, Observations sur les technologies agricoles, juillet 2021.

5 Pour être précis, le cerveau humain traite lui aussi un nombre immense de données et de stimuli, mais pas de la même manière que les ordinateurs.