Les ressources génétiques et la bioéconomie

L’avènement des biotechnologies a ouvert une brèche et entraîné une fuite en avant dans la privatisation du vivant. Partant du lobbying pour la reconnaissance de l’inventivité des obtenteurs d’OGM par des brevets dans les années 80, les enjeux se situent désormais autour de la propriété des « ressources génétiques » et leur brevetabilité. Sur terre comme en pleine mer, c’est le patrimoine commun de l’humanité qui est en voie d’appropriation privative, au profit des grandes entreprises de biotechnologie.

Du point de vue de l’économiste, une variété végétale génétiquement modifiée est avant tout une variété relevant du droit des brevets. Les organismes vivants étaient, jusqu’en 1980, exclus du domaine de la brevetabilité (à quelques exceptions près). La propriété intellectuelle sur les semences était régie par un droit sui generis, le droit des obtentions végétales, codifié par l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV, 1961), plus souple que le droit des brevets. Mais le développement des biotechnologies dans les années 1970, suite à l’invention de l’ADN recombinant, a nécessité, pour les chercheurs, les industriels et leurs profits, que leurs produits soient appropriables de manière privative dans toutes leurs dimensions. La créativité des obtenteurs devait être reconnue au même titre que celle des chimistes ou des physiciens. Le fait qu’elle s’applique à des organismes vivants plutôt qu’à des matériaux inertes ne devait pas entrer en ligne de compte. Suite à un intense lobbying, industriels et scientifiques pro-OGM sont parvenus à faire accepter à la Cour Suprême étasunienne que les modifications génétiques soient considérées comme des inventions (arrêt Diamond vs Chakrabarty, 1980). Cet arrêt a ouvert la voie à la brevetabilité du vivant, et les « ressources génétiques » sont devenues, du point de vue économique, des ressources comme les autres. La question de leur propriété reste cependant toujours âprement débattue.

Les promesses industrielles de la biologie de synthèse

C’est ce débat sur la propriété des « ressources génétiques » qu’on a vu, par exemple, lors des ultimes négociations du Traité sur la haute mer qui vient d’être signé à l’ONU. A qui appartiennent les génomes des millions d’espèces peuplant les océans, poissons, algues, crustacés et mollusques, micro-organismes… ? La question est devenue cruciale avec les développements spectaculaires des biotechnologies « modernes », en particulier issues de la biologie de synthèse. En partant de séquences génétiques connues et en les modifiant, cette dernière permet de fabriquer des « micro-organismes » présentant des fonctionnalités nouvelles et exploitables industriellement [1], de nouvelles variétés végétales et de nouvelles races animales.

Ces nouveaux « micro-organismes » vont fonctionner comme des usines cellulaires, et transformer n’importe quel type de biomasse [2] en n’importe quel type de produit, ou presque : carburants, plastiques, produits chimiques divers et variés, médicaments, faux cuir et faux œufs… C’est la grande promesse de la bioéconomie, au cœur du Pacte vert européen et autres Green Deals. L’idée est de produire à partir de biomasse, grâce aux outils de la biologie synthétique, tout ce qu’on produisait auparavant à partir de ressources fossiles. C’est censé être bon pour le climat puisque la biomasse est renouvelable (quoique des arbres centenaires se renouvellent très lentement).

Quant aux variétés végétales et races animales, les procédés sont un peu différents. Les séquences génétiques trouvées dans les océans (mais aussi sur la terre ferme, surtout dans les forêts tropicales) vont donner des idées aux biotechnologues pour « améliorer » les variétés et races existantes en « éditant » (terme impropre) leurs génomes pour y intégrer de nouvelles fonctionnalités, dans une logique toute transhumaniste. Alors que 99% des plantes GM restent liées aux pesticides, certaines d’entre elles pourraient être rendues tolérantes à la sécheresse, pousser dans des sols alcalins ou pauvres en nutriments, ou voir leurs compositions chimiques modifiées de telle sorte à mûrir moins vite ou être enrichies en vitamines. Idem pour les races animales. Les vaches et moutons produiraient plus de lait, et de meilleure qualité. Les porcs seraient « humanisés » pour devenir des réservoirs d’organes potentiellement transplantables chez les humains [3]. Ces « nouveaux OGM » sont aujourd’hui considérés par un nombre croissant d’acteurs, dont la Commission européenne, comme seuls capables de résoudre le problème de la faim dans le monde dans le contexte du réchauffement climatique. La même rhétorique ayant légitimé les premiers OGM est ressortie des cartons, mais s’y ajoute maintenant la question environnementale.

Une fuite en avant

Cette vision est dangereuse à plus d’un titre. Tout d’abord, elle étend encore le domaine de l’extractivisme, puisqu’on a là découvert de nouvelles ressources à exploiter industriellement. Dans cette optique, forêts tropicales et océans sont essentiellement considérés comme d’immenses réservoirs de ressources. Autrement dit, la logique prédatrice de la nature consubstantielle au capitalisme s’approfondit encore.

Ensuite, se pose la question de la propriété de ces ressources génétiques. Depuis la Convention sur la diversité biologique (CDB), signée en 1992, les ressources génétiques terrestres sont sous souveraineté des États nationaux, qui en sont donc les « propriétaires » initiaux. Mais, comme seuls les pays industrialisés ont pour l’instant la maîtrise scientifique et technique des transformations génétiques évoquées plus haut, la Convention a prévu des dispositifs de partage des bénéfices entre pays du Nord et pays du Sud. Les firmes et laboratoires des pays industrialisés, parmi lesquels il faut compter de ce point de vue de grands pays comme la Chine et le Brésil, déposent des brevets à tout va sur les séquences génétiques et les nouvelles fonctionnalités qui en découlent. Ils en deviennent donc propriétaires, mais ils sont obligés de reverser une partie des redevances issues de ces brevets et/ou procéder à des transferts de technologie aux propriétaires initiaux. La mise en œuvre concrète de ce partage des avantages est cependant compliquée : par exemple, qui est propriétaire de variétés végétales découvertes dans la forêt amazonienne, l’État brésilien ou le peuple autochtone qui a identifié les vertus de ces plantes depuis des siècles ?

Concernant la haute mer (au-delà de 200 miles nautiques des côtes), elle échappe par définition à la souveraineté des États, d’où les difficiles négociations entre les pays qui maîtrisent les biotechnologies, déposent des brevets et donc s’approprient ces ressources, et les pays qui, par manque de développement scientifique et technique, ne le peuvent pas. Ces derniers ont demandé à ce que les ressources génétiques de la haute mer soient déclarées patrimoine commun de l’humanité. Les pays industrialisés ont refusé, puisqu’ils ne pourraient plus déposer de brevets dans ce cas, et diraient adieu aux rentes de monopole qui sont au cœur de l’industrie des biotechnologies. Dans le compromis finalement trouvé, le statut de patrimoine commun est refusé, mais les pays riches ont accepté de verser une partie des bénéfices dans un fonds qui ira aux pays plus pauvres.

Il faut savoir que l’exploration des ressources génétiques marines ne fait que commencer, mais les brevets pleuvent déjà. Dans une étude de 2018 concernant 13 000 séquences génétiques marines brevetées allant du microbe au cachalot, les auteurs ont montré que la firme allemande BASF, géant des semences et de la chimie, en possédait 47%, 37% étaient détenues par d’autres grandes firmes, et seulement 12 % par les universités [4]. La course aux brevets est lancée, et avec elle l’appropriation privative des organismes marins. Il faut noter que cette course a commencé avec l’essor des biotechnologies dans les années 1980, mais elle s’accélère considérablement avec les « progrès » de la biologie de synthèse, qui démultiplient les possibilités de manipulations génétiques des êtres vivants [5]. Le Traité sur la haute mer n’y mettra aucun frein. Au contraire, toutes les firmes de biotechnologies lancent ces dernières années des missions de bioprospection en mer, se frottant les mains devant l’avalanche de brevets attendus.

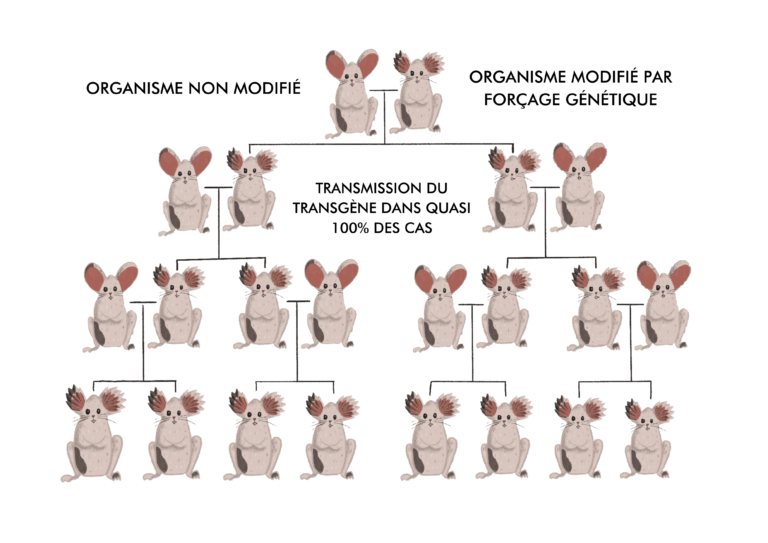

Enfin, le troisième grand danger est d’ordre philosophique et anthropologique. Les bricolages génétiques s’étendent et s’approfondissent, ce qui engendre une approche de plus en plus artificialisée de la nature. Certains tentent par exemple d’« améliorer » la photosynthèse et la fixation de l’azote par les plantes. D’autres proposent d’éradiquer des populations sauvages considérées comme nuisibles (moustiques, rongeurs, « mauvaises herbes ») par forçage génétique. D’autres encore veulent faire revivre le mammouth laineux, disparu depuis 15 000 ans, ainsi que des virus congelés depuis 30 000 ans dans le pergélisol et désormais accessibles grâce, si on peut dire, au réchauffement climatique. C’est la posture de l’humain dans le monde qu’il habite qui pose problème. Une posture de toute puissance, de croyance dans un contrôle absolu des choses de la nature, que l’on pourrait modeler à sa guise, voire « produire », dans une optique toute industrielle. Outre le fait que la vie est infiniment plus complexe que ce que postulent ces apprentis-sorciers, cette attitude à la fois prométhéenne et utilitariste a contribué à mener la planète à la situation où elle est aujourd’hui. Quand donc allons-nous comprendre qu’il est urgent de faire un pas de côté pour arrêter cette dynamique mortifère ?

[1] Il faut noter que ces « organismes » sont des constructions tout à fait artificielles, n’ayant jamais existé tels quels dans la nature.

[2] La biomasse est un terme indifférenciant les différentes formes de vie : tout ce qui vit ou a vécu sur Terre mais non fossilisé.

[3] , « OGM – La xénotransplantation défaillante, voire dangereuse », Inf’OGM, 17 mai 2022.

[4] Robert Blasiak, Jean-Baptiste Jouffray, Colette C. Wabnitz, Emma Sunstrom et Henrik Osterblom, « Corporate control and global governance of marine genetic resources », Science Advances n°4, 2018, eaar 5237.

[5] Hélène Tordjman, La croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, Paris, La Découverte, 2021, chapitre 3.