Le biocontrôle : un terme récent et problématique

Le terme de biocontrôle est récent et sa définition officielle en France reste problématique et floue. Il s’agit de s’inspirer du vivant et de ses « mécanismes naturels »1, en rupture donc avec les pratiques regroupées sous le terme « lutte biologique ».

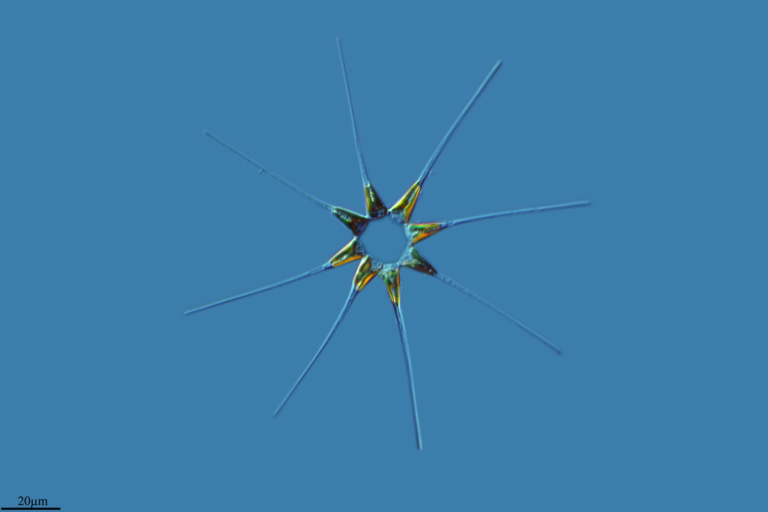

Le concept et le terme de biocontrôle, en France, est récent : il apparaît au début des années 2000, en plein développement des OGM. Comme ces derniers, il est vendu comme moyen pour réduire l’usage des pesticides chimiques de synthèse. En l’absence de toute réglementation européenne spécifique, ce terme a été officialisé par la France, sur le plan réglementaire, en 2014 dans la loi d’avenir pour l’agriculture2. Cette loi définit (article 50) les produits du biocontrôle qui sont, d’une part, les macro-organismes (invertébrés) et, d’autre part, « les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles [ou obtenues par voie de synthèse […] et strictement identiques à la substance naturelle] d’origine végétale, animale ou minérale ».

Le ministère de l’Agriculture écrit, sans sourciller, que « la lutte biologique, et donc le bio-contrôle, est une méthode utilisée depuis la naissance de l’agriculture »3. Même si divers scientifiques et élus ne font pas de différence, les deux termes ne sont pas équivalents.

De la lutte biologique au biocontrôle : un changement de paradigme

Le terme de biocontrôle a, au cours de la dernière décennie, progressivement remplacé celui de « lutte biologique ». Jean-Philippe Deguine et Hélène Ledouble4 écrivent : « Alors qu’elle était inexistante avant 2010, l’utilisation du terme « biocontrôle » a dépassé dès 2019 l’utilisation du terme « lutte biologique » »5. L’expression « lutte biologique », apparue entre 1887 et 1890, concernait uniquement l’utilisation d’organismes vivants naturels non modifiés. Le biocontrôle, lui, inclut les organismes vivants mais aussi les substances issues du vivant et leurs copies synthétiques, voire dans certains pays des OGM. Le glissement sémantique n’est pas anodin. Mais les publicités en faveur des produits du biocontrôle, qu’elles soient industrielles ou gouvernementales, mettent encore grandement en évidence les larves de coccinelles pour lutter contre les pucerons, un des emblèmes de la lutte biologique.

Pourquoi mettre en exergue ces exemples (re)connus de la lutte biologique ? Le glissement entre « lutte biologique » et « biocontrôle », c’est aussi celui entre une approche basée sur une compréhension des interactions complexes d’un écosystème, à une approche « produits » commerciaux, dans la logique et le paradigme des produits phytosanitaires. En effet, « la loi […] ne définit pas le biocontrôle, mais les [agents et] produits qui en relèvent. Ainsi, on parle davantage de produits que de stratégies ou de pratiques de biocontrôle »6. La lutte biologique est, avant tout, une approche agronomique.

D’après Pierre Ferron, agronome à l’Inrae, et Jean-Philippe Deguine7, écologue au Cirad, il y a trois stratégies dans la lutte biologique. La première, qu’ils nomment « lutte biologique par conservation (LBC) » consiste, par exemple, « dans la mise en place d’habitats végétaux appropriés dans les agro-écosystèmes, recherchée pour restaurer ou favoriser des auxiliaires des cultures dans une logique de prévention des infestations et des dommages de bioagresseurs ». La seconde est l’introduction/acclimatation d’organismes auxiliaires exotiques, qu’ils nomment donc « lutte biologique par acclimatation (LBAC) ». La troisième, qu’ils appellent « amplification du rôle des organismes auxiliaires par lâchers inondatifs (lutte biologique par augmentation, LBAU) », est caractérisée par une répétition dans les lâchers. Si ces deux dernières stratégies entrent dans la catégorie juridique du biocontrôle, des différences importantes doivent être explicitées. La LBAU « s’inscrit davantage dans une logique de réponse ciblée à des problèmes récurrents de bioagresseurs », elle nécessite des lâchers réguliers… et en ce sens présente « une logique similaire à celle de l’utilisation d’un pesticide chimique de synthèse ».

Concrètement, les lâchers d’insectes rendus stériles (que ce soit par mutagenèse, transgénèse ou forçage génétique) est parfaitement cohérente avec la stratégie LBAU et, donc, peut être qualifié de biocontrôle. Entretenant la confusion entre ces notions, Libération parlait d’ailleurs, à propos des moustiques stériles pour lutter contre certaines maladies vectorielles, de « la lutte biologique contre les moustiques »8.

Une définition floue et problématique

Le ministère de l’Agriculture9 établit que « des substances d’origine naturelle animale, végétale ou minérale naturellement présentes et identifiées en l’état dans la nature, qui sont soit extraites d’un matériau source naturel, soit obtenues par voie de synthèse et sont strictement identiques à la substance naturelle » peuvent figurer sur la liste des produits de biocontrôle10. Il n’y a jamais équivalence entre une molécule naturelle et une imitation synthétique. La version synthétique peut avoir une forme différente, laquelle forme de la molécule peut changer complètement son action, voire sa nocivité. L’identité chimique ne suffit pas. Et si les produits de biocontrôle peuvent être des produits de synthèse, quelles différences alors avec certains pesticides issus de la chimie de synthèse ? Au départ, l’idée du biocontrôle était de ne plus fabriquer des produits qui tuent (-cide) des pathogènes, mais de modifier les équilibres biologiques d’écosystèmes agricoles. Cependant, parmi les produits de biocontrôle, on retrouve des herbicides, à l’instar de Katoun de Syngenta ou Kalipe de Bayer.

C’est donc, au final, le niveau de risque qui est le critère réglementaire choisi pour figurer sur la liste officielle des produits de biocontrôle. Le ministère précise que « seuls les produits phytopharmaceutiques à risque faible pour l’environnement et la santé peuvent figurer sur la liste des produits de biocontrôle ». Ce niveau est établi par l’Anses. Les produits de biocontrôle bénéficient, à ce titre et à la demande de l’industrie, de procédures d’autorisations simplifiées. Pourtant, comme le mentionne Deguine et Ferron, « même si ce n’est pas le cas de la majorité des produits de biocontrôle, certains d’entre eux peuvent avoir des impacts collatéraux sur la biodiversité et des externalités sur les processus écologiques à la base de la durabilité du fonctionnement des agroécosystèmes ».

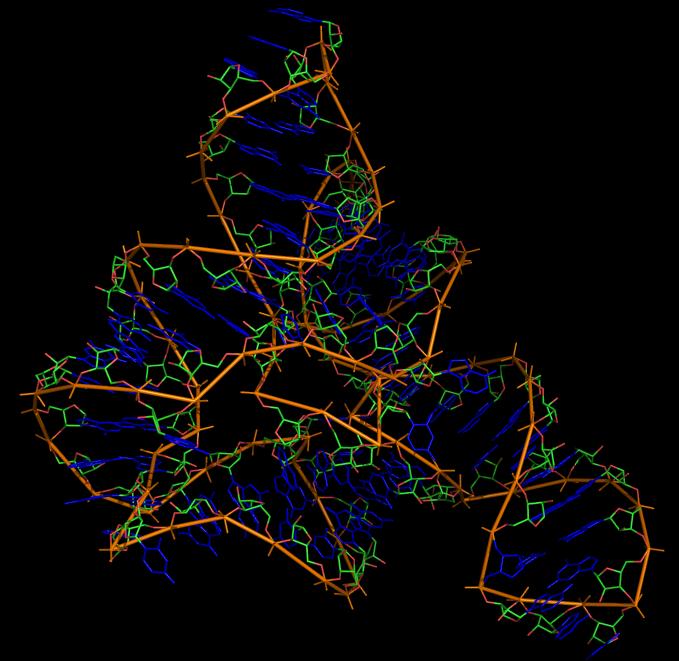

L’autre élément de la définition est que les produits de biocontrôle sont « des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures »11. Là encore, il ne s’agit pas de produits naturels ni de « mécanismes naturels », mais de produits qui cherchent à imiter les « mécanismes du vivant ». La différence est de taille. Et cette expression, « mécanisme naturel », qui n’est jamais définie dans les textes réglementaires, n’est donc qu’un élément de langage publicitaire… tout comme les tentatives de l’industrie et des promoteurs des OGM d’imposer l’idée fausse que la transgénèse ne faisait que reproduire ce que fait la nature. Ces derniers énoncent en effet que les plantes transgéniques Bt imitent un « mécanisme naturel », qui est celui de l’action insecticide de la bactérie Bacillus thurigiensis (Bt). Cette bactérie est autorisée en agriculture biologique, et le fait de faire produire par une plante une ou quelques toxines déclarées identiques à celles que produit la bactérie pourrait sembler presque la même chose, ou peut en tout cas s’apparenter à un « mécanisme naturel ». Aux États-Unis, les biopesticides incluent déjà les « les substances pesticides produites par des plantes contenant du matériel génétique ajouté », autrement dit les plantes Bt12.

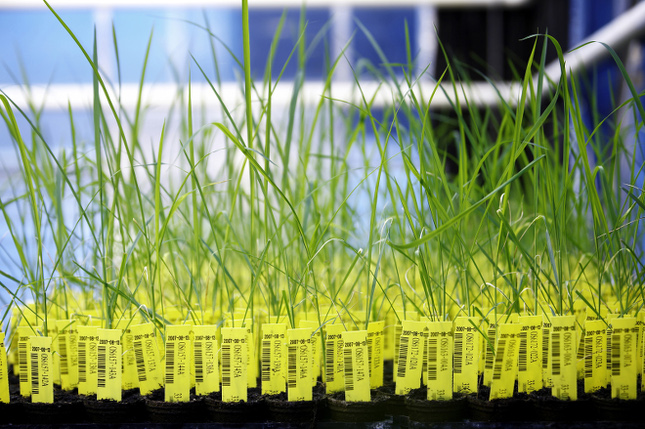

Toujours du réductionnisme à la base du biocontrôle

L’idée du biocontrôle, hormis les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP, voir p.18-19) et les organismes naturels non modifiés, est d’isoler un principe actif, de le reproduire. Alors que, naturellement, c’est l’ensemble des composants d’une plante qui, par exemple, sont en interaction. L’huile de neem est une PNPP, elle est réalisée par le paysan, par simple pressage à froid des graines entières du margousier. L’industrie, fort de cet exemple, propose un produit à base d’azadirachtine, une des molécules actives du neem, et tente d’interdire le produit original sous prétexte, argument repris par le ministère de l’Agriculture, que « le caractère artisanal et le principe même d’extraction de l’huile de neem ne garantit pas l’homogénéité et stabilité de la formulation du produit brut ». Dès qu’on extrait un principe actif d’une plante, on purifie, on simplifie et donc on quitte le naturel, qui est forcément complexe et n’existe pas à l’état de molécules isolées. Un article publié dans la revue Phytoprotection précise que « la détermination de la teneur en azadirachtine ne semble cependant pas suffire, à elle seule, à expliquer les propriétés insecticides d’un cocktail de substances pouvant agir en synergie ou en antagonisme. Certains ont démontré que ce n’est pas seulement l’azadirachtine qui est responsable de la mortalité des insectes testés, mais bien un mélange de plusieurs substances présentes dans l’extrait »13.

Par ailleurs, Jean-François Lyphout, de l’Aspro-PNPP, explique que la nature ne sait pas dégrader entièrement les molécules de synthèse. Elles sont produites artificiellement et n’ont donc pas les même propriétés. Ce propos est confirmé par André Le Du, qui nous explique la difficulté à « copier la nature ». Il affirme que les petites entreprises présentes dans le domaine du biocontrôle ne survivent que grâce aux paysans avec qui elles sont en lien. Ces derniers font un retour précis sur les solutions qui fonctionnent ou pas chez eux. Le vivant ne peut se synthétiser, se réduire à une molécule active. Or, les multinationales du biocontrôle et des pesticides aimeraient une formule simple, automatisable, industrialisable. En cela, elles n’arrivent pas à mettre au point des produits réellement efficaces et sont toujours obligées de proposer ces « biosolutions » à base de produits de synthèse.

2 République française, « LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (1) », JORF, 14 octobre 2014.

3 Itab, Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, Onema, « Procédures règlementaires applicables aux produits de bio-contrôle

Guide pédagogique », mars 2013.

4Deguine, JP, Ledouble, H., « Le biocontrôle en France : de quoi parle-t-on ? », Cahiers Agricultures, 2022, 31, pp.19.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Ferron P., Deguine JP.,« Crop protection, biological control, habitat management and integrated farming: A review », Agronomy for Sustainable Development, n°25, p.17–24, 2005.

8 Apolline Le Romanser, « Stérilisation, «remplacement»… la lutte biologique contre les moustiques se développe », Libération, 29 août 2024.

9 Les critères sont détaillés dans le décret n° 2022-35 du 17 janvier 2022.

10 Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, « Foire aux questions : tout savoir sur le biocontrôle », 20 janvier 2023.

11, Article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime.

12 U.S. Environmental Protection Agency, « Biopesticides ».

13 Gauvin, Marie-Josée, et al., « Azadirachta indica : l’azadirachtine est-elle le seul ingrédient actif ? », Phytoprotection, volume 84, numéro 2, août 2003, p. 115–119.

Le biocontrôle est une notion récente qui regroupe des réalités diverses. C’est un concept qui a été développé principalement par l’industrie pour « répondre », officiellement, à la demande de la société de réduire l’usage des pesticides chimiques de synthèse. Les produits de biocontrôle lui donnent l’occasion de créer un nouveau marché florissant. Cette notion, d'une part, empiète sur d’autres réalités agronomiques, comme la lutte biologique ou les préparations naturelles, et, d'autre part, recouvre des solutions biotechnologiques.

Philosophiquement et fondamentalement, PNPP et produits de biocontrôle sont très différents. Le législateur, en France, a voulu encadrer ces pratiques paysannes en leur appliquant des normes pour en restreindre l’usage. En parallèle, le concept de biocontrôle a, lui, été encadré par les pouvoirs publics pour en favoriser le développement.

L’industrie ne souhaite pas que les PNPP concurrencent leurs produits brevetés, d’où la réglementation inadaptée qui les maintient dans l’illégalité. Nous décortiquons comment plusieurs organisations en faveur du biocontrôle s’imbriquent, comment les multinationales de l’agro-industrie ont très rapidement mis la main sur les entreprises qui avaient développé des produits de biocontrôle.

Plus de 500 produits sont officiellement reconnus comme « biocontrôle » par le ministère de l'Agriculture. Dans cette enquête, nous insistons sur la possibilité que, petit à petit, des produits issus de biotechnologies trouvent leur place au sein des produits de biocontrôle. Tous ces nouveaux produits induisent des risques environnementaux et sanitaires, dont l'évaluation est lacunaire.

Le biocontrôle est une notion récente qui regroupe des réalités diverses. C’est un concept qui a été développé principalement par l’industrie pour « répondre », officiellement, à la demande de la société de réduire l’usage des pesticides chimiques de synthèse. Les produits de biocontrôle lui donnent l’occasion de créer un nouveau marché florissant. Cette notion, d'une part, empiète sur d’autres réalités agronomiques, comme la lutte biologique ou les préparations naturelles, et, d'autre part, recouvre des solutions biotechnologiques.

Philosophiquement et fondamentalement, PNPP et produits de biocontrôle sont très différents. Le législateur, en France, a voulu encadrer ces pratiques paysannes en leur appliquant des normes pour en restreindre l’usage. En parallèle, le concept de biocontrôle a, lui, été encadré par les pouvoirs publics pour en favoriser le développement.

L’industrie ne souhaite pas que les PNPP concurrencent leurs produits brevetés, d’où la réglementation inadaptée qui les maintient dans l’illégalité. Nous décortiquons comment plusieurs organisations en faveur du biocontrôle s’imbriquent, comment les multinationales de l’agro-industrie ont très rapidement mis la main sur les entreprises qui avaient développé des produits de biocontrôle.

Plus de 500 produits sont officiellement reconnus comme « biocontrôle » par le ministère de l'Agriculture. Dans cette enquête, nous insistons sur la possibilité que, petit à petit, des produits issus de biotechnologies trouvent leur place au sein des produits de biocontrôle. Tous ces nouveaux produits induisent des risques environnementaux et sanitaires, dont l'évaluation est lacunaire.