Des usines de production bien discrètes

Les OGM, ce sont certes des végétaux… mais pas seulement. De nombreux micro-organismes (bactéries, levures) sont utilisés comme usines de production de molécules. Et nombre de ces micro-organismes ont été modifiés génétiquement pour fabriquer ces enzymes, vitamines, acide-aminés, etc. qu’ils ne produisent pas naturellement ou pour qu’elles aient des caractéristiques propres aux besoins industriels. Dans une série d’articles, Inf’OGM essaye d’éclairer plus précisément ce marché trop longtemps passé inaperçu.

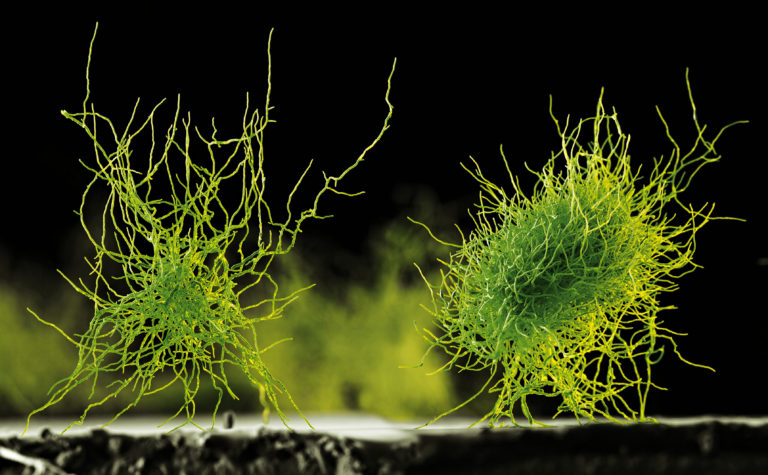

De longue date, l’acronyme OGM a été associé aux seuls végétaux. Encore aujourd’hui, ce sont en effet les maïs, colza ou encore soja modifiés génétiquement pour résister aux herbicides ou produire des protéines insecticides qui viennent immédiatement à l’esprit. Pourtant, une autre classe d’organismes fait l’objet de modifications génétiques provoquées en laboratoire : les micro-organismes. Bactéries, levures et champignons sont utilisés en milieu confiné pour produire des molécules d’intérêt utilisées dans de nombreuses filières, dont celles de la transformation agro-alimentaire. Bien que destinés à rester en milieu confiné pour produire une molécule, des accidents de dissémination de ces micro-organismes génétiquement modifiés (MGM) peuvent néanmoins arriver.

Dans cet article, nous allons nous intéresser aux seuls micro-organismes qui produisent des molécules dédiées à l’alimentation humaine et animale. Pour renseigner ce sujet, Inf’OGM s’est plongé dans la base de données de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA/EFSA) qui recense les demandes d’autorisation déposées et avis apportés [1]. Difficile d’accès, cette base permet au moins de consulter les informations non confidentielles fournies par les entreprises pour décrire le mode de production de telle ou telle molécule. Mais concrètement, Inf’OGM n’est pas en mesure de prétendre à l’exhaustivité des informations obtenues [2].

Un préalable : le statut règlementaire

La première question est de savoir si le micro-organisme présenté dans cette base de donnée est génétiquement modifié, ou pas. Cette information parait simple à fournir. Pourtant, ce n’est pas le cas. En effet, le micro-organisme est soit clairement déclaré comme étant génétiquement modifié, soit non génétiquement modifié, soit, encore, aucune information claire n’est donnée. Cette information est pourtant fondamentale. En effet, toute molécule produite par un micro-organisme génétiquement modifié est soumise à la législation européenne sur les OGM, et notamment son obligation d’étiquetage. Enfin, cela était valable quand les textes règlementaires ont été adoptés en 2003. Mais, dès 2004, l’Union européenne a modifié l’encadrement des micro-organismes pour des raisons essentiellement commerciales. Les États membres ont décidé cette année-là que les molécules produites par des MGM ne devraient plus être soumises à l’obligation d’étiquetage. Et ceci sans changer la législation en place, ce qui aurait été un travail long et fastidieux. La fin de la transparence a été actée sur « simple » décision politique en décidant une nouvelle lecture de la législation en vigueur. Ils ont en effet arrêté que les molécules produites par des MGM « doivent être considérées comme produites à l’aide de MGM plutôt qu’à partir de MGM » [3]. N’étant plus officiellement produites « à partir de », ces molécules ne sont plus soumises aux obligations d’étiquetage (sauf cas particuliers).

Quels produits sont fabriqués par des micro-organisme ?

Depuis 2005, plusieurs centaines de demandes d’autorisation pour des molécules produites par des micro-organismes sont passées sur le bureau de l’administration européenne. Ces demandes concernent des produits tout aussi variés les uns que les autres : enzymes utilisées pour transformer des matières alimentaires, vitamines pour complémenter des préparations, additifs chimiques de conservation ou gustatif… Sur les 723 dossiers de demande d’autorisation qu’Inf’OGM a consulté, la grande majorité concerne des enzymes (601 dossiers) [4]. Les autres dossiers concernent des vitamines (62) et d’autres additifs, comme des sucres, acides aminés (60). Le tableau ci-dessous résume la proportion de molécules produites par des micro-organismes génétiquement modifiés.

| Molécules | Nombre de demandes d’autorisation vues | Origine | ||

| Déclarée MGM | Incertaine | Déclarée non MGM | ||

| Enzymes | 601 | 242 | 252 | 107 |

| Vitamines | 62 | 9 | 19 | 34 |

| Autres additifs | 60 | 22 | 20 | 18 |

Les enzymes sont donc majoritaires dans les dossiers de molécules produites par des MGM. Les 601 dossiers d’enzymes concernent au final 111 enzymes différentes, dont 58 ont pu être produites par un OGM. Les caractéristiques recherchées sont nombreuses, comme par exemple la résistance à certaines températures ou une plus plus grande activité dans des milieux acides.

Quant aux vitamines, elles sont, au contraire, majoritairement produites par des micro-organismes non génétiquement modifiés. Les 62 dossiers consultés concernent 14 vitamines différentes, dont une seulement est produite par des MGM : la vitamine B2. En revanche, un seul dossier, déposé en 2020, faisait état d’une production par un micro-organisme non GM. Cette vitamine B2 a déjà fait parler d’elle en Europe car, en 2008, huit tonnes de cette vitamine importée en Europe étaient contaminées par la bactérie génétiquement modifiée utilisée pour la produire [5] .

Dernière classe de molécules produites par des micro-organismes, les additifs alimentaires. Il s’agit cette fois d’acides aminés, d’édulcorants, de pigments ou de minéraux, comme du sodium. Ils peuvent être produits industriellement, aussi bien par chimie que par extraction de plantes, ou produits par des micro-organismes. Les additifs produits par des micro-organismes sont principalement des acides aminés. Sur les 60 dossiers consultés, 22 impliquent des MGM.

Quelles entreprises ?

Sur ce marché des molécules produites par des micro-organismes, les principaux acteurs du monde industriel sont européens ou asiatiques. 137 « entités » différentes se partagent les 723 dossiers de demandes d’autorisation de molécules analysés par Inf’OGM. A noter une très grande inégalité dans le nombre de dossier déposé par « entité » [6]. Quatre dominent largement : 37 % des dossiers consultés sont le fait des « entités » Novozymes, DSM Nutritional Products, Danisco et Amano Enzyme. Trois sont européennes (deux danoises et une néerlandaise), la dernière est japonaise.

Et la concentration augmente si on regarde uniquement les dossiers qui impliquent des micro-organismes formellement déclarés comme génétiquement modifiés. 60 % des dossiers consultés ont été déposé par quatre « entités ». Novozyme est leader avec 54 dossiers, suivie par DSM (42 dossiers), Danisco (40 dossiers) et AB Enzyme (21 dossiers). De plus, nous verrons dans un autre article que ces entreprises entretiennent des liens étroits et possèdent chacune plusieurs filiales. De ce fait, la concentration est encore plus élevée.

[1] Base de données de l’AESA, accessible après enregistrement : https://open.efsa.europa.eu/

[2] Dans notre enquête, un article sera dédié aux difficultés d’utilisation de cette base de données et expliquera donc pourquoi nous ne pouvons pas garantir une exhaustivité.

[3] , « Les micro-organismes génétiquement modifiés, part sombre du dossier OGM », Inf’OGM, 5 juillet 2022.

[4] Nous parlons des seuls dossiers de demande comportant la demande et, le cas échéant, l’avis de l’AESA.

[5] , « Vitamine B2 : contamination en cours par une bactérie transgénique », Inf’OGM, 7 décembre 2018.

[6] On parle ici d’« entités » car les acteurs concernés sont des entreprises mais également des filiales, des cabinets spécialisés dans les demandes européennes, des syndicats inter-professionnelles…