Actualités

OGM : ce que proposait Yannick Jadot, EELV

Yannick Jadot et son parti, Europe Ecologie Les Verts, a décidé de s’allier avec Benoît Hamon. Inf’OGM a décidé de publier tout de même les réponses du candidat, qui nous sont parvenues avant cette alliance. Yannick Jadot s’oppose clairement et précisément aux plantes transgéniques et aux nouveaux OGM, souhaite sortir de la dépendance au soja outre-Atlantique, dénonce les partenariats public-privé, propose de privilégier les innovations qui participent à la transition écologique, et entend tout faire pour soutenir les semences paysannes et « garantir la liberté pour les agriculteurs de ressemer leur récolte ».

Inf’OGM – Si vous êtes élu Président de la République française, quelle sera votre politique en matière de culture de plantes transgéniques ?

Yannick Jadot (Y. J.) J’entends interdire les plantes transgéniques et donc à la fois maintenir l’interdiction de leur culture sur notre sol, mais aussi interdire leur importation et les bannir des produits alimentaires.

La France importe annuellement environ quatre millions de tonnes de soja OGM pour l’alimentation de son bétail. Que pensez-vous de cette situation ?

Y. J. L’importation du soja pose trois problèmes majeurs : ce soja est quasi exclusivement OGM, son importation massive est le signe d’une dépendance alimentaire à d’autres pays et par ailleurs dans beaucoup de pays exportateurs la culture du soja se fait au dépend de l’alimentation des populations et en dévastant des écosystèmes locaux. Ce type d’agriculture n’est pas viable pour notre planète et elle appauvrit les agriculteurs. Pour rétablir les équilibres écologiques, nous prônons une relocalisation de l’agriculture et une baisse progressive de l’alimentation carnée. La fin de l’élevage intensif, source de souffrance animale et de pollutions, doit s’accompagner d’une meilleure utilisation des ressources locales des herbages en particulier et d’un rééquilibrage des cultures au profit des protéagineux. L’objectif est de permettre aux éleveurs d’être moins dépendants de sources de protéines extérieures. J’ajoute que le développement de ces cultures est nécessaire y compris en alimentation humaine pour baisser la part carnée de notre alimentation.

Le gouvernement français soutient la recherche sur les modifications génétiques, notamment avec des partenariats publics privés (PPP) comme Genius. Que pensez-vous de ces contrats et recherches ?

Y. J. Les écologistes dénoncent régulièrement les PPP. Dans ce cas particulier le danger d’être sous la coupe d’intérêts contraires à l’intérêt public est manifeste. D’une manière générale il faut protéger la recherche publique. À ce titre, nous entendons mieux cibler les soutiens à l’innovation en simplifiant et plafonnant le crédit impôt recherche, pour privilégier les innovations qui participent à la transition écologique. Nous souhaitons aussi que les citoyens puissent donner leur avis sur les objectifs voire les objets de la recherche et mieux protéger les lanceurs d’alerte.

Les entreprises développent actuellement des nouveaux OGM. Elles souhaitent que ces OGM ne soient pas soumis à la législation des plantes transgéniques. La société civile, elle, réclame que tout organisme dont l’ADN a été modifié en laboratoire soit considéré comme un OGM. Quelle est votre position sur ce sujet particulièrement sensible ?

Y. J. Nous considérons que les manipulations entraînant des modifications immédiate de l’ADN sont de nature différentes de la sélection effectuée traditionnellement. Le danger le plus important reste la dissémination et le croisement avec les espèces en place. Nous devons appliquer là comme ailleurs le principe de précaution, indispensable outil de protection de notre environnement, de nos ressources et finalement de notre santé.

Les brevets sur le vivant sont-ils un outil de soutien à l’innovation agricole ou un frein à l’autonomie paysanne et une menace pour la diversité cultivée ?

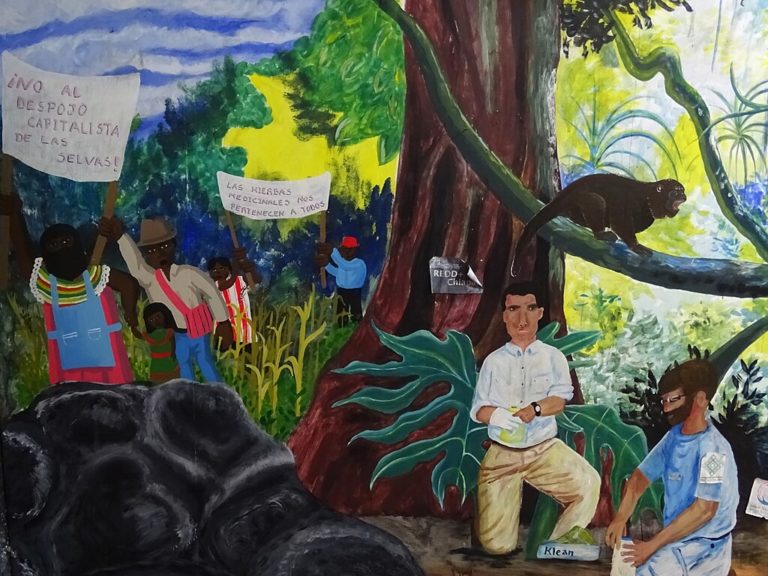

Y. J. La question des brevets sur le vivant revient régulièrement par différents biais. Cette ténacité des multinationales sur le sujet doit nous alerter sur les enjeux colossaux qu’elle recouvre. Beaucoup de matières actives utilisées dans des préparations traditionnelles ont déjà été confisquées dans des pays pauvres : il s’agit là de pillage et il faut y mettre un terme. Par ailleurs la majorité des progrès variétaux et d’adaptation au terroir que nous connaissons sont le fait des agriculteurs aujourd’hui épaulés par la recherche. Celle-ci doit rester ouverte pour éviter un resserrement du nombre de variétés cultivées ou élevées qui nous fragiliserait en cas de problème.

Les semences paysannes ont-elles un avenir en France et en Europe ? Si oui, que proposez-vous pour les encourager ?

Y. J. Les semences paysannes ont des qualités de stabilité et de robustesse que n’ont pas les variétés hybrides mises sur le marché par les firmes. À ce titre elles sont indispensables en particulier aux agriculteurs biologiques. Tout d’abord il faut garantir la liberté pour les agriculteurs de ressemer leur récolte et la loi doit le permettre ce qui n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui. Il faut ensuite financer la recherche et le développement des semences paysannes. Des conservatoires de variétés anciennes devraient également être développés sur les divers territoires pour préserver sur chaque terroir des espèces et variétés spécifiques dont les générations futures pourraient avoir besoin.