Actualités

Xénotransplantation : et du côté du cochon ?

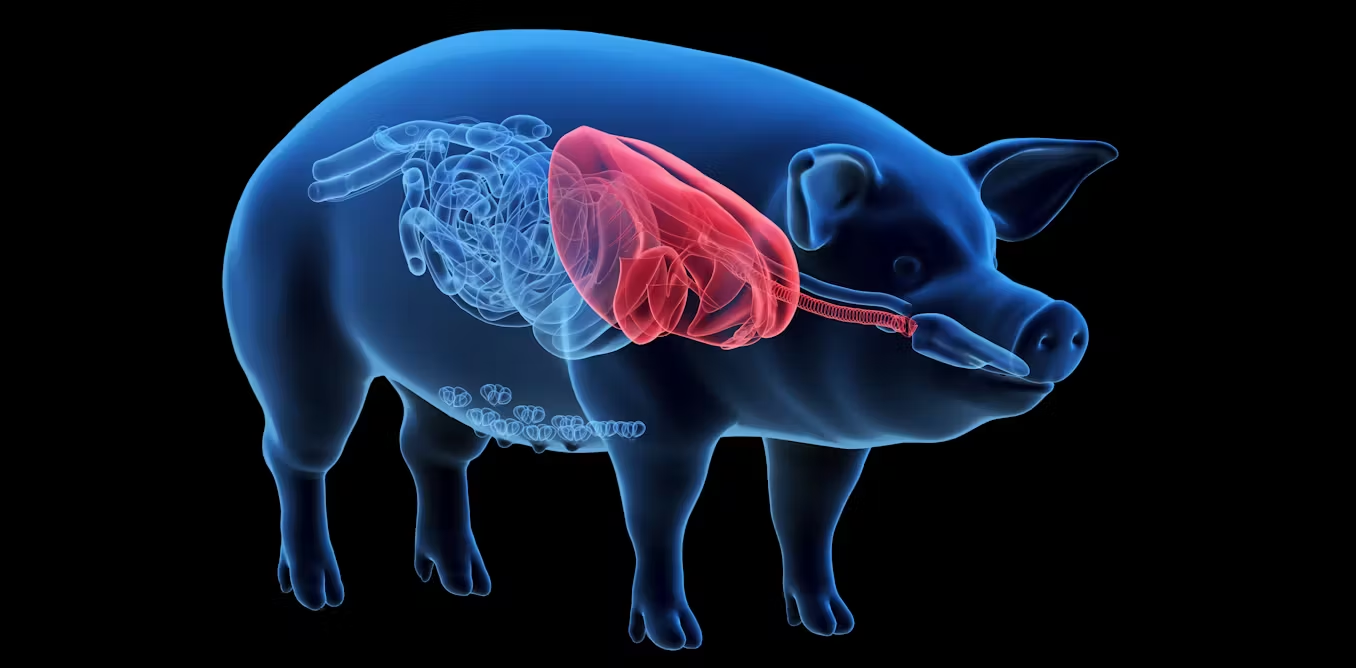

Les effets d’annonce se succèdent concernant la xénotransplantation dans l’espèce humaine. Il s’agit de greffer sur l’humain un organe ou un tissu d’un animal génétiquement modifié, ceci pour pallier à la pénurie d’organes humains. Les « nouvelles » techniques génomiques sont utilisées pour modifier génétiquement les animaux donneurs. L’utilisation de ces techniques pose-t-elle de nouvelles questions d’éthique animale ?

L’agence des médicaments étasunienne, la Food and Drug Administration (FDA), vient d’autoriser les essais cliniques concernant les greffes de rein en provenance de porcs génétiquement modifiés (GM) chez des patients atteints d’insuffisance rénale « en impasse thérapeutique »i. Nous lisons dans un petit entrefilet du journal Le Mondeii que les porcs sont « produits » par deux sociétés étasuniennes : United Therapeutics et eGenesis.

La réification de l’animal au profit de l’espèce humaine poursuit son chemin dans le sillage de l’élevage intensif. Et si l’on regardait du côté animal ?

En Suisse, un comité indépendant, le Comité fédéral d’éthique de la biotechnologie non humaine, a commandé un rapport d’expertise demandant si « les développements récents dans le domaine de la xénotransplantation après l’introduction des technologies d’édition du génome posent de nouvelles questions éthiques [pour l’animal] ». Ce rapport répond, en décembre 2024iii, qu’il n’y a pas de nouvelles questions qualitatives soulevées par ces nouveaux outils. Toutefois, précise-t-il, « les développements biotechnologiques contemporains doivent être pris comme une occasion de discuter des questions éthiques existantes de manière urgente et intensifiée, en particulier en ce qui concerne l’importance de la position morale des animaux. Le manque de prise en compte des aspects liés aux animaux et la négligence des développements actuels et de l’état de la technique de l’éthique animale dans la récente discussion sur la xénotransplantation est une question scientifique, éthique et politique parce que ce sont les animaux qui sont le plus affectés négativement par la xénotransplantation ».

Xénotransplantation, « nouvelles techniques génomiques » et « clonage »

Les outils biotechnologiques, telles les nucléases (enzymes) comme Crispr/Cas, sont de plus en plus utilisés pour modifier génétiquement les porcs de façon à ce qu’ils produisent des organes disponibles pour ces greffes. Les primates ont longuement été les donneurs favoris pour les xénogreffes, étant donné qu’ils sont les mammifères, immunologiquement parlant, les plus similaires à l’Homme. Cependant, pour les « fabricants », le cochon est aujourd’hui préférable. Il est, disent-ils, plus fertile et, en termes de taille, anatomie et physiologie, ses organes sont similaires à ceux des humains.

Il reste que l’Homme n’est pas le cochon. Ce dernier doit donc être modifié génétiquement pour que la xénogreffe ait des chances de réussir. Il faut supprimer des gènes porcins spécifiques (qui sont reconnus par des anticorps présents naturellement chez l’humain, ce qui provoquerait un rejet de greffe) et insérer des transgènes humains (qui facilitent l’acceptation du greffon). Le gène du récepteur des hormones de croissanceiv est également inactivé pour que l’organe ne subisse pas une croissance rapide indésirable dans l’animal. Ces modifications sur les gènes de l’animal peuvent être effectuées grâce à des transgénèses ou des mutagénèses utilisant des nucléases. Il faut aussi que le cochon soit exempt d’agents pathogènes spécifiques. Les « nouvelles techniques génomiques » (NTG) permettraient de prévenir la transmission virale entre espèces. Ainsi, le porc fourni par la société eGenesis a subi 69 modifications génétiques, dont de nombreuses consistant à inactiver un rétrovirus endogène chez le porc (séquences virales intégrées au génomev) devenant dangereux s’il est transmis à l’Homme par la greffevi !

Toutes ces modifications sont apportées in vitro à une seule cellule de porc femelle obtenue de façon particulière. Sur une femelle adulte, on extrait une cellule somatique très peu différentiée en on en retire le noyau. Ce dernier sera introduit dans un ovule énucléé, prélevé sur une autre truie. Les manipulations génétiques sont réalisées sur la cellule ainsi obtenue. Cette cellule GM se divise plusieurs fois. Les cellules obtenues, qui partagent le même patrimoine génétique, sont séparées et chacune donne un embryon GM. Ces embryons seront implantés dans une troisième truie, qui sera la mère porteuse. Celle-ci donnera naissance à des porcelets porteurs des modifications génétiquesvii. Cette technique est nommée « clonage nucléaire à cellule somatique ». C’est la technique utilisée pour la brebis Dolly.

Les problèmes sanitaires et le bien-être des porcs

Depuis 20 ans environ, dans le domaine de la xénotransplantation, le débat médico-technique domine celui sur l’éthique humaine et, plus encore, celui sur l’éthique animale. En Suisse, le Comité fédéral d’éthique de la biotechnologie non humaineviii met en avant l’absence totale de réflexion sur l’éthique animale. Celle-ci s’est pourtant développée avec des concepts tels ceux de la dignité animale, de son intégrité, basés sur des travaux scientifiques concernant la conscience chez l’animalix, et au-delà du simple concept traditionnel de bien-être animal, très subjectif.

Le rapport d’expertise helvètex nous le dit : « certaines modifications pourraient avoir des effets secondaires négatifs sur la santé et le bien-être des animaux génétiquement modifiés. Plus le génome animal est perturbé, plus le risque d’interactions imprévues entre les différentes interventions est élevé ».

L’utilisation des nouveaux outils génétiques limiterait, d’après les promoteurs de ces xénogreffes, les effets hors-cible, c’est-à-dire les effets sur les autres organes du porc. Cependant, le même rapport précise : « Alors que cette méthode [CRISPR/Cas9] est généralement considérée comme beaucoup plus efficace et spécifique par rapport à d’autres approches, toute estimation quantitative précise et définitive de l’efficacité de CRISPR est difficile à trouver, car les estimations varient considérablement et sont affectées par de nombreux facteurs, y compris la nature du site cible et la molécule CRISPR utilisée ».

La technique nommée « clonage nucléaire » pour donner naissance à ces animaux n’est pas non plus sans conséquences sur leur santé et leur bien-être. On lit dans le rapport suisse que « le taux de natalité vivante (animaux nés vivants par embryons transférés) chez les porcs persiste à une valeur comprise entre 0,6 % et 7 %. Certains des clones nés vivants souffrent de problèmes sanitaires, qui peuvent être létaux ».

Le rapport reconnaît que l’association des NTG et de production d’embryons par « clonage nucléaire » permet de minimiser le nombre d’animaux de laboratoire (par exemple pour tester les effets hors-cible), mais que, du point de vue de l’éthique animale, la question se pose de savoir si cette combinaison est « suffisamment sûre » pour les porcs, c’est-à-dire non dangereuse et non souffrante.

Le concept de « dignité animale »

Dans la réglementation suisse, le concept de « dignité animale » est défini comme « la valeur inhérente de l’animal » qui doit être respectée. Cette valeur inhérente fait référence « à l’affirmation selon laquelle nous devrions nous comporter moralement à l’égard des animaux pour leur propre bien. Par conséquent, les personnes chargées des animaux ne se comporteraient pas moralement envers les animaux s’ils ne les appréciaient qu’en fonction de leur valeur esthétique, culinaire, sociale ou d’autres valeurs instrumentales et s’ils les traitaient mal. Tout être qui a une valeur inhérente doit donc être respecté indépendamment de son bénéfice pour les autres ».

En conséquence, le rapport ajoute que « tout dommage doit être justifié pour des raisons moralement pertinentes […] en particulier si la douleur, la souffrance ou la maltraitance est infligée à l’animal, si il est exposé à l’anxiété ou à l’humiliation, s’il y a une interférence majeure avec son apparence ou ses capacités, ou si l’animal est trop instrumentalisé ».

Dans le cas présent, les conditions d’élevage tiennent compte de dispositifs permettant d’éviter toute contamination des porcs par des micro-organismes pathogènes qui pourraient se transmettre aux organes à greffer. Ainsi, la naissance des porcelets se fait par césarienne pour éviter tout contact entre les porcelets et la truie et le lait de truie, les porcelets sont élevés dans des îlots stérilisés, nourris avec un aliment stérilisé. Le rapport helvète est explicite : « Il est douteux que [ces] conditions satisfassent les comportements naturels et les besoins des porcs, dont le large répertoire comportemental et les capacités cognitives et émotionnelles complexes sont comparables à ceux des chiens et des chimpanzés ». Dit autrement, se pose le problème des dommages sensibles faits à la dignité animale.

Les préjudices non sensibles qui affectent « l’apparence ou les capacités » de l’animal sont observables. Ils sont importants (notamment en ce qui concerne tous les organes) dans le cas de ces porcs GM et, poursuit le rapport, l’instrumentalisation des porcs est maximale.

Suite à ces préjudices sensibles ou non sensibles, le rapport suisse nous dit que le respect de la dignité animale devrait interdire ces pratiques.

Intérêt humain et éthique animale sont donc mis en balance. Il en est de même pour la Grande chambre des recours de l’Office européen des brevets (OEB)xi dans le cas des chimères Animal-Homme. Cela reste pour le moment un débat d’experts, mais il est heureux de constater que le sujet de l’éthique animale commence à être pris en compte.

Le rapport helvète poursuit en expliquant qu’ « alors que la xénotransplantation affecte des intérêts humains importants tels que la qualité de vie et la santé, il est difficile de déterminer pendant combien de temps les xénogreffes fonctionneront dans le corps humain. Les données sur la qualité de vie des receveurs de xénotransplantations ne sont pas encore disponibles. Même si l’approche de la dignité de la créature [l’animal] est une approche hiérarchisée dans laquelle les intérêts humains comptent plus que ceux des animaux, les intérêts humains ne l’emportent pas toujours sur ceux des animaux ».

Le même rapport ajoute que « les animaux sont considérés comme une ressource économique et scientifique, dans le cadre de laquelle ils sont systématiquement institutionnalisés, lésés et tués. Cela pose un grave problème moral. Au lieu de revendiquer une relation d’instrumentalisation ou d’exploitation moralement condamnable avec les animaux, il est également possible de comprendre les animaux comme des amis, des voisins, d’autres créatures, ou des compagnons (comme c’est le cas avec les chats et les chiens) ou même les concitoyens avec lesquels nous devrions être en mesure de partager les ressources de cette planète et de vivre avec le moins de conflit possible ».

Ce rapport est surprenant et, s’il ne tranche pas la question, il conclut qu’en « raison de l’interdépendance internationale de la science, une étude mondiale comparative des réglementations éthiques concernant la xénotransplantation et de leur relation avec l’état actuel de l’éthique animale serait bénéfique ».

Dans le cas des xénogreffes, les préoccupations concernant l’éthique animale sont donc bel et bien fondées et ouvrent un champ de réflexions philosophiques encore plus vaste : alors que nous instrumentalisons tout le vivant (plantes, animaux, micro-organismes), vers quel avenir anthropologique allons-nous ? Que restera-t-il de notre lien originel à la nature ?

i United Therapeutics Corporation, « United Therapeutics Corporation Announces FDA Clearance of its Investigational New Drug Application for the UKidney Xenotransplantation Clinical Trial », 3 février 2025.

ii Le Monde, Science et Médecine, p.3, 12 février 2025.

iii Samuel Camenzind, « Xenotransplantation in the Age of Genome Editing: Results From the Expert Report for the Federal Ethics Committee on Nonhuman Biotechnology With a Special Focus on Animal Ethics », Xenotransplantation, Volume31, Issue 6, November/December 2024.

iv Il s’agit d’une molécule insérée dans la membrane de certaines cellules qui fixe l’hormone, ce qui déclenche des réactions dans la cellule.

v Sujet développé dans l’article :

Annick Bossu, « Vaccins à ARN messager : un peu de lumière sur l’ombre », Inf’OGM, 21 avril 2022.

vi eGenesis, « Xenotransplantation ».

Alex Knapp, « La start-up eGenesis s’attaque aux greffes de cœurs et de foies de porc sur l’être humain », Forbes, 2 avril 2024.

La start- up eGenesis a, d’après son PDG Mike Curtis, levé 291 millions de dollars de capital-risque à ce jour. Elle a pour objectif de faire passer sa technologie d’édition génétique pour les greffes de reins, de foies et de cœurs à l’étape des essais cliniques au cours des deux prochaines années, ce qui en ferait un acteur essentiel sur un marché estimé à environ 15 milliards de dollars.

vii Samuel Camenzind, « Xenotransplantation in the Age of Genome Editing: Results From the Expert Report for the Federal Ethics Committee on Nonhuman Biotechnology With a Special Focus on Animal Ethics », Xenotransplantation, Volume31, Issue 6, November/December 2024.

viii Ibid.

ix Voir par exemple les travaux de l’Inrae :

Inrae, « Conscience animale : des connaissances nouvelles », 12 mai 2017.

x Samuel Camenzind, « Xenotransplantation in the Age of Genome Editing: Results From the Expert Report for the Federal Ethics Committee on Nonhuman Biotechnology With a Special Focus on Animal Ethics », Xenotransplantation, Volume31, Issue 6, November/December 2024.

xi Denis Meshaka, « L’Office européen des brevets esquisse une frontière éthique fragile », Inf’OGM, 13 mars 2025