Actualités

Une vitrine des « nouvelles techniques génomiques » en Europe

Dans un article publié en avril 2025, Euronews met en avant les « nouvelles techniques génomiques » en s’appuyant sur l’exemple d’un blé génétiquement modifié par Crispr/Cas9 au Royaume-Uni. On apprend que ce blé, mis au point par l’équipe de biologistes du Rothamsted Research de l’Université de Bristol, est testé en champ au nord de Londres depuis octobre 2021. Si cet essai est réalisé sans précautions environnementales, agricoles et sanitaires, il constitue en revanche une belle vitrine pour d’éventuels investisseurs.

Ce blé, dont une commercialisation est annoncée comme possible d’ici 5 à 10 ans, a été génétiquement modifié par Crispr pour éteindre l’expression d’un gène codant une protéine qui intervient dans la synthèse d’un acide aminé, l’asparagine. Cet acide aminé, lorsque soumis à une cuisson au-delà de 120°C, génère un agent cancérigène, l’acrylamine.

Une technologie indispensable ?

Dans un article de 2021i, Inf’OGM s’est déjà interrogé sur la pertinence de cette modification génétique du blé. Nous y précisions des alternatives culturales, boulangères ou alimentaires simples permettant de produire peu d’acrylamine potentiellement cancérigène. Dans cet article, Inf’OGM rapportait en effet que pour le Dr Jacques Fradin, de l’Institut Environnemental de Paris, la quantité d’acrylamide finalement trouvée est proportionnelle à la quantité de gluten dans les céréales, car « ce sont a priori donc dans les protéines du gluten que résident les excès de l’acide aminé asparagine ». Une position faisant débat mais qui interroge tout de même sur la stratégie des chercheurs britanniques.

D’autant que d’autres articles montrent que l’asparagine est plus dégradé dans une panification à base de levain. Inf’OGM rapportait à ce titre les travaux de Claire Micheaux, ingénieure pour l’entreprise Lesaffre, qui indiquait que la réduction de quantité d’asparagine « peut être de 20 à 70% suivant les micro-organismes vivant dans le levain ».

Manipuler la sémantique pour éviter le statut réglementaire OGM

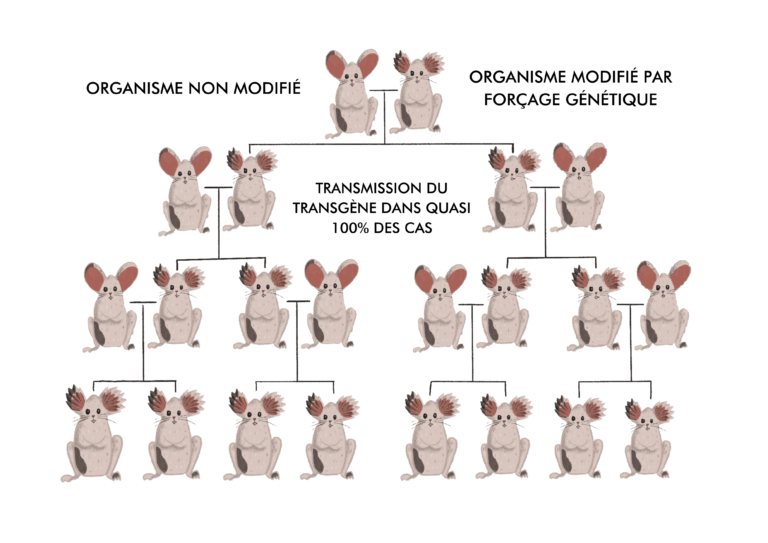

Dans leur présentation, les chercheurs expliquent avoir réalisé une transgénèse préalable pour la partie Crispr (l’ARN guide) et la partie Cas (l’enzyme). Cette étape de transgénèse, très courante lorsque l’outil Crispr/Cas est utilisé à des fins de modification génétique, fait de ce blé un OGM réglementé.

Pour éviter ce statut réglementaire OGM et faire passer ce blé sous le possible futur nouveau statut de « NTG1 », les chercheurs indiquent : « une fois la modification terminée, les éléments génétiquement modifiés sont éliminés par sélection, ce qui donne une plante dont le génome a été modifié mais qui n’est pas OGM ».

Il s’agit en effet pour eux d’être cohérents avec la distinction qu’ils font entre OGM et « NTG » : « alors que les OGM impliquent l’insertion de gènes d’un organisme dans un autre, quelle que soit leur origine, les NTG n’introduisent pas d’ADN d’organismes sexuellement incompatibles ». Est-il encore nécessaire de souligner que la définition restrictive d’un OGM à la seule transgénèse n’est qu’un montage sémantique des pro-OGM ? De fait, la législation actuelle sur les OGM n’a jamais été limitée à la transgénèse et concerne bien toute modification génétique effectuée d’une manière non naturelle. Faut-il rappeler aussi que les « NTG » sont des techniques qui donnent des OGM ?

La position erronée dont les chercheurs se prévalent est d’autant plus problématique qu’ils reconnaissent eux-mêmes dans leur présentation que « l‘élimination des éléments génétiquement modifiés s’est toutefois avérée difficile ». Nous ne saurons donc pas si cette suppression est complète.

Des modifications génétiques non maîtrisées ?

Outre l’absence de maîtrise de la législation européenne sur les OGM, il apparaît que les modifications génétiques opérées ne sont pas non plus totalement maîtrisées. En effet, l’autorisation de cet essai en champs, délivrée par le gouvernement britannique en 2021, a fait l’objet d’une modification, laissant penser qu’il fallait élargir l’autorisation obtenue pour couvrir toutes les modifications génétiques existantes.

En août 2021, l’autorisation délivréeii mentionnait en effet que l’essai en champs pouvait être conduit pour « des plants de blé Triticum aestivum qui ont été génétiquement modifiés par Crispr-Cas9 pour contenir des mutations dans le gène de synthèse de l’asparagine TaASN2 ». Mais un an plus tard, en octobre 2022, sans que les informations rendues publiques ne fassent part d’une nouvelle demande, l’autorisation était changéeiii. La nouvelle autorisation spécifiait cette fois que l’essai en champs pouvait être conduit pour « des plants de blé Triticum aestivum qui ont été génétiquement modifiés par Crispr-Cas9 pour contenir des mutations (incluant des changements, insertions et/ou délétions d’une ou plusieurs bases d’ADN) dans un ou plusieurs gènes de synthèse de l’asparagine, TaASN1 et TaASN2 ».

Ce sont ainsi à la fois les séquences génétiques ciblées et la nature des modifications génétiques qui ont été changées dans l’autorisation délivrée.

Quid des effets indésirables ?

Par ailleurs, il a été observé que Crispr/Cas9 peut causer des dommages à l’ADN, des effets génotoxiques non maîtrisés, dont certains seraient cancérigènesiv. Crispr/Cas qui évite un cancer ou Crispr/Cas qui génère un cancer ? La présentation d‘Euronewsv ne peut répondre puisqu’elle n’évoque pas les effets génotoxiques.

Qu’importe ! Ces blés crispérisés, réellement génétiquement modifiés, sont d’ores et déjà cultivés en plein champ sans aucune étude de leurs conséquences potentielles, ce que déplore une chercheuse allemande à la toute fin de cet article. En effet, pour Katja Tielbörger, de l’Université de Tübingen (Allemagne), le projet de déréglementation des OGM soulève des points d’inquiétudes particuliers. Elle s’inquiète notamment des potentiels impacts environnementaux et agricoles de ces nouvelles plantes génétiquement modifiées par de nouvelles techniques. Pour elle, « nous ne pouvons pas prétendre à une équivalence entre les (plantes) NTG1 et l’amélioration végétale normale ». Face à la proposition de la Commission européenne de distinguer les organismes génétiquement modifiés en deux catégories selon un nombre théorique de modifications, elle précise également que « même les biologistes moléculaires seraient d’accord sur le fait que la distinction entre NTG1 et NTG2 ne repose pas sur des bases scientifiques. Il s’agit juste d’un nombre aléatoire et cela n’a aucun sens ». En effet, ce nombre théorique de moins de 20 modifications pour les « NTG 1 » et de plus de 20 pour les « NTG 2 » ouvre la porte à une infinité de modificationsvi et n’a scientifiquement aucun sens, ce qui était aussi l’avis de l’Ansesvii.

i Christophe Noisette, « Grande-Bretagne – Un blé OGM « bon pour la santé » bientôt expérimenté », Inf’OGM, 11 mai 2021.

ii Department for Environment, Food and Rural Affairs, « ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT 1990, SECTIONS 111 AND 112: CONSENT TO RELEASE GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS REFERENCE

21/R08/01 », 3 août 2021.

iii Department for Environment, Food and Rural Affairs, « ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT 1990, SECTIONS 111 AND 112: CONSENT TO RELEASE GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS REFERENCE

21/R08/01 », 1er octobre 2022.

iv Annick Bossu, « OGM : quand la biologie met Crispr au pas », Inf’OGM, 10 novembre 2022.

Eric Meunier, « OGM – Crispr/Cas peut « éclater » les génomes », Inf’OGM, 28 octobre 2021.

v Alice Carnevali et Farhan Rafid, « NGTs: Inside the first European gene-edited wheat field trial | Euronews Tech Talks », Euronews, 18 avril 2025.

vi Eric Meunier, « Des manipulations scientifiques comme future loi sur les OGM/NTG ? », Inf’OGM, 29 novembre 2023.

vii Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Eric Meunier, « Anses : la dérèglementation des OGM est « sans fondement scientifique » », Inf’OGM, 16 janvier 2024.