Actualités

Reproductibilité des inventions biotechnologiques

Au sein de l’Office européen des brevets (OEB), un des principes clés de la brevetabilité des inventions repose sur une description de l’invention suffisamment détaillée pour que tout « homme du métier » puisse la reproduire. En biotechnologie, où l’on manipule des systèmes vivants, cette exigence pose un défi particulier. La notion de « reproductibilité » de l’invention devient alors un critère essentiel, qui peut prendre des sens différents selon le contexte. Cet article explore le sujet de la reproductibilité des inventions biotechnologiques selon la pratique de l’OEB, notamment la jurisprudence de ses Chambres de recours.

Les biotechnologies posent des défis en matière de brevetabilité, notamment quant à l’exigence de divulgation suffisante. Contrairement aux innovations mécaniques ou chimiques, les inventions biotechnologiques impliquent des systèmes vivants complexes et instables, rendant leur reproductibilité incertaine. Cela soulève la question de l’adéquation de cette exigence au vivant et de la justification des brevets sur des inventions insuffisamment décrites, y compris celles basées sur des procédés aux résultats imprédictibles, tels que la mutagenèse qualifiée par certains d’« aléatoire ». La reproductibilité peut concerner l’exécution technique ou la validation des effets revendiqués, son absence pouvant conduire au rejet ou à l’annulation d’un brevet.

Cet article aborde la question de la reproductibilité des inventions dans le domaine du vivant selon l’Office européen des brevets (OEB), dont la pratique s’inscrit en cohérence avec les principes de la directive 98/44 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (voir encadré).

Qu’entend-t on par « reproductibilité » en droit des brevets ?

Bien que la notion de « reproductibilité » d’une invention ne soit pas explicitement mentionnée dans la Convention sur le brevet européen (CBE)i, elle est implicitement ciblée par l’article 83 CBE et reconnue dans la jurisprudence et les directives de l’OEB comme une condition implicite de suffisance de description. Cette notion peut recouvrir au moins deux aspects différents.

La reproductibilité est d’abord une conséquence directe de l’article 83, qui dispose qu’une « invention doit être exposée dans la demande de brevet européen d’une manière claire et complète pour qu’un homme de métier puisse l’exécuter », et ce sans expérimentation excessiveii. Cette exigence juridique fondamentale vise à assurer que le monopole conféré par un brevet soit justifié par une réelle contribution à l’état de la technique et ne se limite pas à une simple idée non réalisable.

La reproductibilité peut aussi être comprise comme la capacité à obtenir des résultats identiques, garantissant que l’invention génère des effets stables et prévisibles, un critère particulièrement crucial en biotechnologie. Or, dans ce domaine, ces deux exigences sont mises à l’épreuve par la variabilité biologique et le caractère non totalement maîtrisé de certains procédés. Une invention peut être techniquement réalisable, mais avec des « résultats » fluctuants, rendant la brevetabilité plus incertaine.

Mise en œuvre technique d’une invention

L’exigence d’une divulgation suffisante de l’invention érigée par l’article 83 CBE pour permettre sa mise en œuvre sans expérimentation excessive reste subjective, ce qui induit des interprétations variées et une jurisprudence fournie, qu’on peut illustrer par des exemples.

Dans sa décision T 617/07iii, l’OEB a estimé qu’un brevet sur des « anticorps monoclonaux et des dérivés synthétiques et biotechnologiques de ceux-ci », définis par des caractéristiques structurelles et fonctionnelles, était valable, car l’homme du métier « pouvait produire des variantes d’anticorps répondant aux critères fonctionnels indiqués dans la revendication, en ayant recours à une procédure éventuellement longue mais simple ». A contrario, dans la décision T 727/95 (Cellulose/Weyershaeusr)iv, la Chambre de recours a jugé qu’une revendication définissant des micro-organismes Acetobacter par leur capacité à produire de la cellulose couvrait non seulement les souches déposées mais aussi d’autres présentant des caractéristiques similaires. Cependant, l’invention n’était pas reproductible sur toute l’étendue de la revendication sans efforts déraisonnables, car le brevet ne permettait pas d’identifier ou d’obtenir facilement toutes les variantes couvertes, compromettant ainsi la suffisance de description requise par l’article 83 CBE.

En juin 2021, dans la décision T 420/19 (Barley derived beverages/Carlsberg)v, la Chambre de recours de l’OEB fait référence à cette décision T 727/95 pour évaluer la reproductibilité d’une méthode basée sur la technique désignée parfois sous le nom de « mutagenèse aléatoire » (en l’espèce par irradiation ou chimique) pour l’identification de mutants d’orge. La Chambre a estimé que, contrairement au cas T 727/95, la méthode revendiquée consistant à induire aléatoirement des mutations sur les semences d’orge, puis à cribler avec une méthode de criblage rapide les mutants obtenus en génération M3 à l’aide de la technique décrite dans le brevet, était reproductible sans expérimentations excessives (« without undue burden »). Selon elle, l’homme du métier, à partir des informations du brevet, savait que les plants d’orge contenaient le gène MMT à inactiver pour obtenir le phénotype souhaité, et connaissait également la probabilité d’obtenir une mutation pertinente.

Mais la jurisprudence liée à l’article 83 CBE cherche aussi à distinguer entre divulgation suffisante et reproductibilité stricte. Ainsi, une invention peut être considérée comme décrite de manière suffisante même si des variations mineures existent dans les résultats obtenus, à condition que ces variations ne remettent pas en cause le cœur technique de l’invention. C’est la teneur des propos de l’OEB dans sa décision T 292/85 (Expression polypeptidique/Genentech) : « une invention (en l’espèce biologique) est exposée de manière suffisante s’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention. Pour l’appréciation du caractère suffisant ou non de l’exposé, il est donc sans importance que, s’agissant d’un élément de l’invention, défini en termes de fonction, certaines variantes particulières ne soient pas disponibles ou que certaines autres variantes non spécifiées ne conviennent pas, dès lors que l’homme du métier connaît, grâce à l’exposé de l’invention ou aux connaissances générales communes dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant le même effet pour l’invention. Il n’est pas nécessaire que l’exposé comprenne des indications particulières sur la manière d’obtenir toutes les variantes possibles d’un élément couvertes par la définition fonctionnelle ».

Reproduction de « résultats »

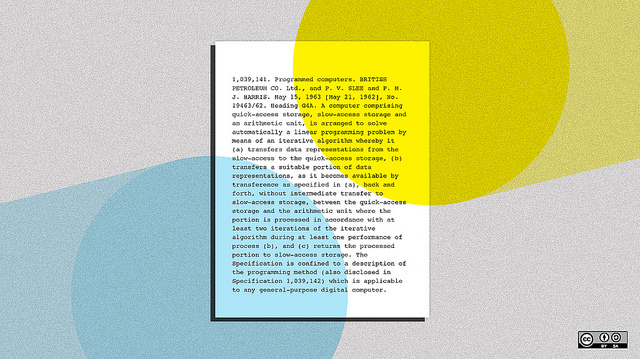

Le principal objectif des rédacteurs de demandes de brevets est d’établir un cadre juridique garantissant le monopole le plus large possible sur une invention et, pour ce faire, ils emploient diverses approches, voire artificesvi. Les brevets ne sont ainsi pas des documents scientifiques au sens traditionnel du terme, mais des documents juridiques souvent basés sur une ou des publications scientifiques, en particulier dans le secteur des biotechnologies. En outre, les brevets ne sont pas évalués par des pairs scientifiques (peer review) mais par un examinateur d’un office des brevets. Le principe fondamental de la validité d’un résultat scientifique, la reproductibilité « toutes choses égales par ailleurs », garantit que des résultats expérimentaux peuvent être obtenus de manière cohérente par différents opérateurs dans les mêmes conditions. Cependant, un examinateur de brevet ne peut pas évaluer cette reproductibilité de la même manière qu’un comité de pairs scientifiques.

Dans le cas d’une invention de procédé, la question de la reproductibilité peut se poser pour le procédé lui même ou pour le produit qui en est issu. Dans le secteur des biotechnologies, la mutagenèse désignée « aléatoire » dans le monde scientifique en est une illustration intéressante. Derrière ce nom se trouvent des techniques qui consistent à utiliser des rayonnements ionisants (rayons X, rayons gamma, UV…), ou des composés chimiques, pour induire des mutations génétiques sur des plantes ou des cultures de cellules, qui sont ensuite sélectionnées selon les nouveaux caractères qui apparaîtraient. L’OEB la considère comme un procédé technique, donc brevetablevii. Si la technique de mutagenèse dite « aléatoire » « de base » n’est plus brevetable (car non nouvelle), de nouveaux « paramétrages » de cette technique pourraient lui conférer un caractère nouveau, voire inventif, donc brevetable : nouveaux types de rayons ionisants, utilisation de fréquences particulières ou de nouveaux composés chimiques induisant des mutations spécifiques,… d’une manière suffisamment reproductible pour pouvoir être susceptible d’une exploitation industrielle, et donc juridiquement non aléatoire. Un « homme du métier » pourrait alors reproduire de manière fiable cette technique, ce procédé, en appliquant précisément ces paramètres. Aucun procédé de mutagenèse dite « aléatoire » ne présente cependant aujourd’hui aujourd’hui cette qualité de reproductibilité.

Cette reproductibilité du procédé ne vaut pas forcément pour le produit qui en est issu, a fortiori dans le cas de la mutagenèse dite « aléatoire ». Le produit issu d’un procédé qui modifie aléatoirement une séquence génétique devrait donc, en effet, présenter des modifications aléatoires dans ses séquences génétiques, et ne pourrait donc être clairement défini, comme le requiert l’article 84 CBE. L’arrivée des nouvelles techniques de modification génomique (NTG) a cependant changé la donne. Tout en continuant à utiliser la mutagenèse « aléatoire », l’agro-industrie peut se voir délivrer des brevets sur des produits qu’elle prétendrait avoir été obtenus via les NTG, alors qu’elle peut avoir utilisé les NTG a posteriori pour artificiellement renforcer la perception technique de l’« invention ». Mais, là aussi, alors que ces NTG, tel que Crispr/Cas 9, sont qualifiées de « ciblées » ou « dirigées », elles n’offrent qu’une fiabilité relative, en opérant des modifications nucléotidiques précises, mais aléatoirement dans le génome.

Systèmes biologiques complexes

Selon la règle 31 CBE, « lorsqu’une invention comporte l’utilisation d’une matière biologique ou qu’elle concerne une matière biologique à laquelle le public n’a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d’exécuter l’invention, celle-ci n’est considérée comme exposée conformément à l’article 83 CBE que si : a) un échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d’une autorité de dépôt habilitée, dans les mêmes conditions que celles prévues par le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 1977, au plus tard à la date de dépôt de la demande… »viii. Aussi, selon les directives de l’OEB, « pour qu’une matière vivante soit brevetable, il doit être possible de la reproduire d’une manière qui présente exactement les mêmes caractéristiques techniques, la reproductibilité pouvant être assurée : 1) par un dépôt de la matière vivante… 2) en divulguant, dans la demande telle que déposée, la séquence génétique responsable du caractère revendiqué ».ix

Si, dans une demande de brevet, il est aisé de décrire une séquence génétique pour la reproduire, ce n’est pas le cas pour de la « matière vivante », des systèmes biologiques complexes et variables, difficilement descriptibles de manière textuelle afin de les reproduire. C’est par exemple le cas des micro-organismes qui incluent les bactéries, les champignons, les levures, les virus, les lignées cellulaires spécifiques comme les hybridomes…

C’est donc pour palier ce problème de description suffisante/reproductibilité de « matière vivante » décrite dans un brevet qu’un système de dépôt de matériel biologique a été mis en place via le Traité de Budapestx,administré par l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). Ce Traité, qui regroupe plus de 90 pays, permet aux demandeurs de brevets de déposer un échantillon de matière biologique auprès d’une « Autorité de dépôt internationale » (ADI), comme l’Institut Pasteur en France, le DSMZ en Allemagne ou l’ATCC aux États-Unis. Ce matériel peut être consulté et utilisé par d’autres chercheurs afin d’assurer la mise en œuvre de l’invention, même après expiration du brevet. Il peut aussi, surtout, servir au détenteur du brevet qui souhaite poursuivre d’éventuelles contrefaçons de son invention.

Le 8 mars 2021, l’OEB a rendu la décision T 1045/16 (virus résistant melons/Monsanto) a confirmé que le dépôt de matière biologique est une condition essentielle pour satisfaire à l’exigence de suffisance de description, même lorsque la matière biologique est déjà connue et accessible au public. Dans cette affaire, bien que la variété de melon PI313970 ait été disponible publiquement, le Chambre a estimé que cela ne garantissait pas que le matériel biologique resterait accessible pendant toute la durée du brevet. Ainsi, sans dépôt conforme aux exigences de la règle 31(1) CBE, l’invention n’était pas considérée comme suffisamment divulguée selon l’article 83 CBE.

Reproductibilité et monopoles incertains

La reproductibilité des inventions biotechnologiques pose des défis majeurs, tant pour la suffisance de description que pour l’évaluation de la contrefaçon. Par exemple, la matière biologique déposée n’est pas toujours stable, bien que nécessaire pour assurer la faisabilité de l’invention. En illustration, des mutations spontanées dans des hybridomes peuvent affecter la production d’anticorps, compliquant leur exploitation industrielle. La décision T 418/89 (anticorps monoclonal/Ortho Pharmaceutical Corporation)xi évoque bien ces difficultés : les anticorps monoclonaux produits par l’hybridome déposé différaient de ceux revendiqués dans le brevet, rendant leur reproduction incertaine avec les techniques recommandées. Ce problème concerne aussi les cultures de cellules végétales déposées, qui peuvent muter et rendre plus complexe l’examen d’une situation de possible contrefaçon. La stabilité du matériel biologique devient ainsi un critère clé pour juger de la validité et de l’opposabilité d’un brevet tant que la description du seul procédé d’obtention reste insuffisante pour se passer du dépôt d’un échantillon.

À l’échelle internationale, le Comité permanent des brevets de l’OMPIxii explique, dans ses études sur le caractère suffisant de la divulgation, l’importance d’une description claire, complète et reproductible de l’invention, condition essentielle à l’octroi d’un brevet. Une divulgation insuffisante fragilise en effet l’équilibre entre les droits exclusifs du titulaire et la protection des tiers, en exposant à des risques juridiques. Ce danger est d’autant plus préoccupant lorsque les brevets portent sur des domaines sensibles comme les ressources biologiques ou le vivant : en l’absence de cadre rigoureux, des monopoles fondés sur des bases scientifiques ou techniques vagues peuvent conduire à une captation abusive du savoir ou des éléments naturels, au détriment de la sécurité juridique, de la recherche et de l’intérêt public.

Divulgation suffisante et directive 98/44 sur les inventions biotechnologiques

La directive européenne 98/44 sur la protection juridique des inventions biotechnologiquesxiii évoque le principe de divulgation suffisante, sans employer explicitement le terme de « reproductibilité ». Ce principe, fondé notamment sur l’article 83 CBE, est repris dans l’article 13 de la directive. Globalement, ce dernier dispose que lorsqu’une invention ne peut être suffisamment décrite dans une demande brevet « pour permettre à une personne du métier de réaliser l’invention », en particulier concernant de la « matière biologique non accessible au public », on peut déposer cette matière auprès d’une institution reconnue (Traité de Budapest). Ce dépôt permet de garantir un accès concret à l’invention et de satisfaire ainsi à l’exigence de divulgation. L’exigence de divulgation suffisante est reprise à l’article 5.3 de la directive qui impose à l’inventeur de préciser la fonction d’une séquence ou séquence partielle de gène, afin d’en justifier l’utilité. La directive 98/44 pose donc elle aussi un cadre visant à éviter l’octroi de brevets fondés sur une « matière biologique » et un procédé technique insuffisamment caractérisés.

i La seule mention de la reproductibilité dans la CBE ne se concerne pas les capacités de l’homme du métier, mais la la définition de la matière biologique (règle 26.3) : « On entend par « matière biologique » toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique ».

ii La notion d’« expérimentation excessive » a été établie par la jurisprudence de l’OEB, notamment la T 409/91 et T 435/91 (Détergents /Unilever).

iii OEB, Chambre de recours, « décision T 0617/07 (Monoclonal NGF-antagonist antibodies/LAY LINE) », 4 août 2009.

iv OEB, Chambre de recours, « décision T 0727/95 (Cellulose/WEYERSHAEUSER) », 21 mai 1999.

v OEB, Chambre de recours, « décision T 0420/19 (Barley derived beverages/CARLSBERG) », 8 juin 2021.

vi Denis Meshaka, « Prophétiques mais trompeurs : les exemples fictifs dans les brevets », Inf’OGM, 24 janvier 2024.

Denis Meshaka, « Brevets sur les séquences génétiques : démesure et fragilité », Inf’OGM , 7 juillet 2023.

vii OEB, Directives, « 5.4 Variétés végétales et races animales, procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux ».

viii CBE, Règle 31, « Dépôt de matière biologique ».

ix OEB , Directives, G II, 5.4 « Variétés végétales et races animales, procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux ».

x OMPI, « Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets ».

xi OEB, Chambre de recours, « décision T 0418/89 (Anticorps monoclonal ortho/Ortho Phamaceutiaal corporation) », 8 janvier 1991.

xii OMPI, Comité permanent du droit des brevets (SCP).

xiii Union européenne, « Directive 98/44/CE du Parlement européen et du conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques », Journal officiel de l’Union européenne, L 213/13, 30 juillet 1998.