PGM en Afrique : des législations sous pression

En Afrique, les législations sur les Plantes Génétiquement Modifiées (PGM) sont en construction, ce qui n’empêche pas les PGM d’y entrer massivement : si l’Afrique du Sud est le seul pays du continent où les PGM sont cultivées commercialement, d’autres pays ont commencé des essais en champ et la majorité d’entre eux importent des PGM (cf. dossier Inf’OGM n°68, Les portes d’entrée des OGM en Afrique), sans cadre réglementaire. Dans les années 90, en Afrique, deux mouvements législatifs s’opposent en tout point. D’un côté, s’établit en Afrique du Sud une base arrière des partisans des biotechnologies végétales, rapidement suivie par d’autres pays comme le Kenya ou le Nigeria. De l’autre côté, le groupe africain à l’OMC demande un cadre réglementaire international sur la prévention des risques biotechnologiques. A cela se greffent des volontés contrastées de venir en aide aux législateurs africains, par le biais de programmes de renforcement de capacités. Alors, sur quel outil réglementaire vont s’appuyer les législateurs pour favoriser une biosécurité réelle, c’est-à-dire qui permette de protéger des OGM l’environnement et la santé humaine ?

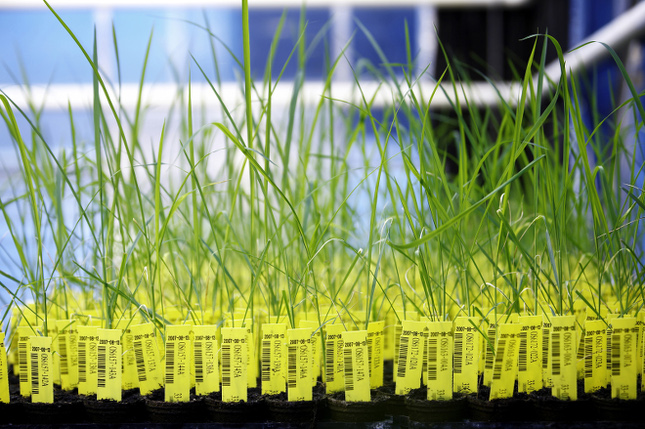

Si actuellement seule l’Afrique du Sud cultive commercialement des PGM, la plupart des pays africains en expérimentent, en serre ou en champ : au Burkina Faso (coton Bt), en Egypte [3] (melon, pomme de terre, courge et tomate), au Kenya (patate douce [4], maïs [5], coton [6]), au Maroc [7] (tomate), en Ouganda [8] (banane, coton et maïs), en Tanzanie [9] (Tabac), en Zambie [10], et au Zimbabwe [11] (coton, maïs). Cette liste n’est pas exhaustive car peu d’information est disponible sur la réalité des essais en cours et même les gouvernements possèdent peu de moyens techniques et humains pour détecter et contrôler la présence de PGM. Par exemple, Devlin Kuyek, de l’ONG GRAIN [12], a appris, de la bouche du directeur de la Compagnie sénégalaise du coton (SODEFITEX) [13], qu’un essai de coton Bt de Monsanto “non officiel” (mais aucune loi ne régit les essais en champ) avait été implanté dans la vallée du fleuve Sénégal. Mais la variété testée (coton Bt de Monsanto) n’a pas pu réduire l’utilisation de pesticides : la compagnie a donc décidé de ne pas poursuivre l’essai.

Les essais en champ, la culture de l’urgence

Dans le précédent dossier, nous évoquions les portes d’entrée des PGM en Afrique : la collaboration entre instituts de recherche africains et états-uniens permet de favoriser une culture scientifique favorable aux PGM, voire de former des élites qui ensuite deviendront les conseils – experts des pouvoirs publics et influenceront donc les législations en préparation. Nous avions alors pris l’exemple de la patate douce au Kenya, exemple que nous allons reprendre sous l’angle législatif. Le KARI, institut de recherche agricole kenyan, a entamé une collaboration avec Monsanto afin de mettre au point des patates douces transgéniques Bt. Les patates douces ont été modifiées génétiquement en laboratoire, puis testées en champ. Or, Monsanto se dit favorable à l’établissement d’une réglementation, pour encadrer ces essais et éviter d’être sous le feu de la critique. Ainsi, Monsanto, avec les experts kenyans qu’il avait précédemment formés, a incité le gouvernement à rédiger rapidement une législation et a même participé à sa rédaction. Pour GRAIN, “de cette façon, le projet trouvait un moyen d’esquiver la question plus vaste de savoir si les cultures GM devaient ou non être introduites […] pour se pencher sur la question technique de la « gestion des risques » dans les essais en champ” [14]. L’exemple du Burkina Faso (cf. encadré) le montre aussi. Cette accélération du processus réglementaire, liée aux essais en champ, permet d’éviter un débat public. Mais ce schéma n’est pas valable partout. Ainsi, au Mali, le gouvernement veut réglementer avant la réalisation d’essais, sous la pression du jury citoyen (cf. encadré) et de la forte mobilisation des organisations paysannes.

L’Afrique du Sud, une législation ancienne et permissive

En Afrique, le seul pays qui possède une législation opérationnelle, quoique critiquée par les mouvements paysans et écologistes, est l’Afrique du Sud. Ce pays est aussi le seul qui autorise les cultures commerciales de PGM – maïs blanc et jaune, soja et coton – et cela dès 1998.

L’introduction des OGM en Afrique du Sud s’est faite, à la fin des années 80, sans véritable débat et via, une fois encore, les essais en champ. En 1979, l’Afrique du Sud se dote d’un Comité sur les Expérimentations génétiques (The South African Committee on Genetic Experimentation, SAGENE), dont plusieurs membres sont membres d’AfricaBio, le lobby des industries de biotechnologies. En 1989, sur les conseils du SAGENE, le premier essai en champ (coton Bt) est autorisé. Ce comité devient, en 1994, la structure en charge de donner des avis aux ministères ou agences gouvernementales sur les questions concernant les OGM. Le 27 avril 1994, un nouveau gouvernement est élu démocratiquement, mais les questions réglementaires sont laissées dans les mains du SAGENE jusqu’à l’entrée en vigueur du GMO Act [15], le 1er décembre 1999, lui-même préparé par les membres du SAGENE. Entre 1992 et 1999, le Département à l’Agriculture a autorisé 165 essais en champ. Et pendant la période de janvier à octobre 2000, sur 111 demandes reçues (essai, culture, importation), 105 ont été approuvées. Et le délai entre le dépôt d’une demande de mise en culture et son approbation s’est raccourci : de 6 à 8 semaines, il est passé, en 2004, à 2 semaines. Ce délai est de deux ans en moyenne pour l’Union européenne.

L’Afrique du Sud a ratifié le Protocole de Carthagène. Ce traité international régit les échanges transfrontaliers d’organismes vivant modifiés (OVM), et non pas d’OGM. Un OVM est un OGM mais vivant, c’est-à-dire capable de se répliquer. Par exemple, une farine de maïs GM n’est pas un OVM.

Le GMO Act encadre les importations, les exportations, les essais en champ, la culture et la commercialisation des PGM. Dans le préambule du GMO act, il est écrit qu’il a pour but de “promouvoir le développement responsable, la production, l’usage et l’utilisation des OGM” . Cette loi ne réglemente pas les produits dérivés d’OGM (à savoir la farine de maïs, la lécithine de soja ou les œufs, lesquels ne sont régulés par aucune législation), ni les OGM confinés (laboratoire ou serre).

Les évaluations de risques dont les lignes directrices sont définies par le SAGENE sont, comme en Europe, réalisées par les industriels et ne sont pas contre-expertisées. Autrement dit, les comités d’évaluation se contentent de lire les dossiers préparés par les entreprises. Aucune surveillance n’est requise, pendant le transport ou après la récolte. Cette loi ne propose pas de mécanisme de réparation des dommages, mais peu de pays en ont mis en place. Plus précisément, ce sont les “utilisateurs finaux” des PGM – à savoir les agriculteurs ou les consommateurs – qui sont juridiquement responsables en cas de dommages environnementaux. L’étiquetage n’est pas obligatoire, mais volontaire et le surcoût lié à une filière sans OGM est à la charge de celui qui ne souhaite pas d’OGM. Et si le Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants (FCD) Act permettrait d’imposer un tel étiquetage, cette disposition n’est pas utilisée par les législateurs.

|

Burkina Faso : une législation récente et peu débattue |

Au Burkina Faso, des essais en champ de coton Bt sont en cours depuis 2003. Des règles en matière de sécurité en biotechnologie ont été adoptées par décret en juin 2004 [16], sans débat parlementaire. Proposée par le Conseil des Ministres le 5 octobre 2005, une loi plus complète (n°005/2006) a été adoptée par l’Assemblée nationale, le 17 mars 2006, mais elle n’a pas encore été promulguée. Actuellement, des décrets et arrêtés d’application de la loi sont en cours de validation. La phase commerciale du coton Bt est prévue pour 2007.

Voici quelques éléments de la loi burkinabé :

Biosécurité : “Les instituts et organisations, publics ou privés engagés ou ayant l’intention de s’engager dans l’achat, la construction, la propagation ou la libre circulation des OGM ou de leurs dérivés, doivent faire en sorte de créer un Comité Scientifique Interne de Biosécurité (CSIB) chargé des questions relatives à la biosécurité et de l’application des présentes règles. Pour que le CSIB puisse exercer pleinement ses pouvoirs, notamment remplir toutes les fonctions et assumer toutes les responsabilités qui lui incombent, les instituts et organisations concernés doivent nommer des personnes qualifiées et compétentes pour y siéger, et être prêtes à répondre aux demandes dudit comité. Outre le CSIB, les instituts et organisations, notamment ceux engagés dans des travaux industriels ou à grande échelle, doivent recruter un Responsable de la Biosécurité (RB), qui travaillera de concert avec les différents comités afférents”. Ainsi, la surveillance et le contrôle se font par des personnes nommées par ceux qui doivent être surveillés et contrôlés.

La loi dit également que le demandeur, pour obtenir une autorisation d’importation, d’utilisation confinée, de dissémination ou de mise sur le marché d’un organisme génétiquement modifié ou d’un produit dérivé, doit effectuer une étude pour contrôler et évaluer les risques de manière continue, sur une période fixée par l’autorité nationale compétente.

Responsabilité : tout utilisateur est tenu responsable des préjudices causés par l’utilisation d’OGM et produits dérivés, y compris la dissémination accidentelle.

Consultation du public : L’autorité compétente peut (ce n’est donc pas une obligation) décider d’en organiser une.

Cependant, de nombreuses organisations de la société civile critiquent le manque de consultation, ce qui, précisons-le, n’est pas spécifique aux OGM.

Le public bientôt mieux informé ?

En termes d’information du public, le GMO Act précise que le “Conseil décide, après consultation du pétitionnaire, des données qui seront maintenues confidentielles”, mais que certaines informations doivent nécessairement être rendues publiques : description de l’OGM, nom et adresse du pétitionnaire, but de l’expérimentation, les méthodes et plan de surveillance et les mesures d’urgences en cas d’accident, “l’évaluation des impacts prévisibles, en particulier les impacts pathogènes et ceux pouvant causer un tort écologique”. Le GMO act prévoit également une procédure de commentaires du public liée aux autorisations de dissémination dans l’environnement.

Une décision de la Haute Cour de Prétoria, en 2005, devrait faire évoluer cette législation [17]. En effet, elle a reconnu le droit Constitutionnel d’accès à l’information sur les OGM et elle oblige les autorités compétentes qui refusent de délivrer certaines informations, au nom de la confidentialité ou du secret commercial, à en fournir les raisons par écrit. En revanche, le juge a refusé la diffusion publique des coordonnées des lieux d’implantation des PGM.

Mais le propre de la législation est de n’être pas figée. L’Afrique du Sud a décidé d’un moratoire à vocation économique (et non pas scientifique) sur l’importation de maïs GM, le temps que le département du commerce et de l’industrie (DTI) réalise deux études, la première sur les implications des importations de maïs GM sur le commerce sud-africain et une autre sur les conséquences de la culture de PGM sur les exportations dans les pays d’Afrique Australe, région où plusieurs pays ont rejeté les produits GM (cf. dossier Inf’OGM n°68, p.7). Et, en juillet 2006, l’Afrique du Sud a refusé un essai en champ de sorgho GM, argumentant que le sorgho est natif d’Afrique et qu’un tel essai pourrait perturber durablement le foyer génétique du sorgho [18].

Cette législation, inspirée par les entreprises de biotechnologie, est la seule réellement en place en Afrique : elle est donc régulièrement mise en avant pour servir de modèle aux autres pays africains. Cependant, d’autres initiatives législatives africaines existent.

Le moratoire, une solution efficace ?

Face aux pressions et aux lacunes réglementaires, deux pays africains ont décidé de mettre en place un moratoire sur les PGM : l’Algérie et le Bénin. Le temps accordé par les moratoires doit permettre, en théorie, d’informer le public, d’organiser des débats, de mettre en place des outils d’évaluation et de contrôles, à l’instar du jury citoyen qui a eu lieu au Mali, en janvier 2006 (cf. encadré).

En décembre 2000, un arrêté du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural décrète un moratoire en Algérie interdisant l’importation, la distribution, la commercialisation et l’utilisation du matériel végétal génétiquement modifié pour la culture [19]. L’arrêté ne donne pas de limite temporelle à cette interdiction et il s’appuie notamment sur le Protocole de Carthagène pour se légitimer. Cependant aucun mécanisme de contrôle ni aucune mesure juridique de responsabilité et de sanction n’ont suivi : il suffit juste à un importateur de présenter un certificat attestant l’absence d’OGM, pour qu’une autorisation lui soit délivrée. De plus, cet arrêté ne prend pas en compte les produits OGM ou issus d’OGM destinés à l’alimentation humaine ou animale.

Le Bénin vit aussi depuis 2002 sous moratoire [20]. En 2001, le Gouvernement mandate le Laboratoire de Défense des Cultures et l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) pour organiser un débat public sur les OGM, qui a lieu les 3 et 4 septembre 2001. Devant des positions antagonistes exprimées lors de ce débat, les organisateurs proposent au gouvernement de mettre en place un moratoire de cinq ans afin de pouvoir combler les lacunes en termes de connaissance générale et d’information des décideurs et du public, ce que le gouvernement accepte. Et, en effet, le conseil des Ministres précise dans sa décision qu’il faut “organiser des tables rondes télévisées et radiodiffusées et un battage médiatique soutenu devant permettre à l’opinion publique d’être largement informée sur les OGM et exiger l’étiquetage de produits pour renseigner les consommateurs sur leur teneur en produits OGM….”. Ce moratoire impliquait donc un certain nombre de mesures, dont la première consistait à le faire connaître. Or un article de la revue Semence de la Biodiversité, en mars 2004, note que le gouvernement a “fait très peu de choses pour le faire connaître”, et que “les chercheurs des Instituts internationaux installés au Bénin, et les multinationales font semblant d’ignorer l’existence de ce moratoire” [21]. Et l’aide alimentaire contenant des OGM des Etats-Unis continue d’être débarquée dans le pays. Ainsi, la société civile béninoise demande au nouveau gouvernement élu en mars 2006 que le moratoire soit prolongé. Mais, d’après Jeanne Zoundjihekpon (GRAIN) la pression monte du côté des scientifiques nationaux qui demandent la levée du moratoire, au nom du retard technologique qu’il risque d’impliquer. Concrètement, ce moratoire n’a pas permis de mettre en place un dispositif législatif, débattu collectivement et il n’existe actuellement qu’un avant-projet de loi sur la biosécurité au Bénin.

D’autres pays africains possèdent des moratoires partiels, comme la Zambie et le Malawi, que nous avons déjà évoqués dans le volet I de ce dossier [22]. Rappelons juste que ces pays ont décidé d’interdire l’importation de maïs GM, sous forme d’aide alimentaire, pour ne pas voir leur territoire contaminé par des OGM. D’autres pays ont accepté ce maïs GM à condition qu’il soit sous forme de farine.

L’Afrique est donc à un tournant : les pressions montent, les demandes d’essai en champ ne se tarissent pas, les moratoires ne sont pas respectés, les scientifiques ont peur de rater le train de la révolution doublement verte comme l’appellent les partisans des biotechnologies. Cependant les pays africains partisans de la précaution ne sont pas démunis pour appréhender ces questions : le Protocole de Carthagène est vu par eux comme un véritable levier d’action, un moyen internationalement reconnu pour se protéger des effets néfastes des PGM.

Le protocole de Carthagène, un protocole sous influence africaine

Très tôt, l’Union Africaine (UA) [23] s’est intéressée à la biosécurité, notamment du fait de Tewolde Berhan Gebre Egziabher, alors directeur de l’Agence pour la Protection de l’Environnement (Ethiopie). Dès les négociations sur la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), les pays en développement ont réussi à intégrer un article sur la gestion des biotechnologies et la répartition de ses avantages (art. 19). Le premier texte sur la prévention des risques biotechnologiques a été rédigé en 1996 par un groupe d’experts africains, soutenu par l’ONG Third World Network [24]. Présent à chaque réunion du Groupe de Travail sur la Prévention des Risques Biotechnologiques (GTPRB), “le Groupe du Même Esprit” (qui réunit 80 pays en développement et conduit par Tewolde), a, comme l’écrit la journaliste Sabine Kassa, “réussi à imposer ses intérêts dans cette négociation internationale, car pour une fois les pays du Sud bénéficiaient d’un rapport de force favorable” [25]. Arnaud Apoteker (pour Greenpeace) et Laurence Tubiana (pour le gouvernement français de l’époque) – tous deux ayant participé à de nombreuses réunions de préparation du Protocole – ont confirmé à Inf’OGM que le Groupe africain et Tewolde étaient les plus en pointe sur la précaution et la nécessité d’un protocole fort.

Tewolde rappelle que “c’est la conscience de la pauvreté de l’Afrique, de son faible niveau de compétences techniques et de la complexité de son environnement, qui poussa le Groupe Africain sur la Biosécurité à s’intéresser au premier projet de Protocole sur la biosécurité en 1996, bien avant n’importe quel pays européen” [26]. Et alors que les Etats-Unis affirment que la position européenne vis-à-vis des OGM contraint l’Afrique à rejeter les PGM, Tewolde répond : “Nous trouvons qu’il est injuste et répugnant que les Etats-Unis tentent de se servir du sentiment de culpabilité de l’Europe vis-à-vis de l’Afrique pour contraindre l’Europe à accepter les PGM par le chantage”.

Pour Tewolde, le Protocole est une base, et non une finalité. Il reconnaît volontiers que certains articles du Protocole peuvent être interprétés de manière laxiste par un législateur mal informé. D’autre part, la mise en œuvre de réglementations nouvelles oblige à mettre en place de nouveaux instruments d’information et de contrôle et la formation de personnels scientifiques, techniques et administratifs, avec un coût additionnel exorbitant pour les pays africains. Pour pallier les carences des institutions nationales, s’élabore, sous l’auspice de l’UA, un système commun de biosécurité.

Du Protocole à la loi modèle africaine sur la biosécurité

En mai 2001 à Addis-Abeba (Ethiopie), une législation modèle africaine de biosécurité conforme aux dispositions du Protocole de Carthagène voit le jour [27]. Conforme, certes, mais aussi plus exigeante : la loi de l’UA ne se limite pas aux OVM mais “s’applique à l’importation, l’exportation, le transit, l’utilisation confinée, la dissémination ou la mise sur le marché de tout OGM qu’il soit destiné à être disséminé dans l’environnement ou utilisé comme produit pharmaceutique, denrée alimentaire, aliment pour bétail ou produit de transformation, ou d’un produit dérivé d’OGM”. Elle précise que l’évaluation préalable des risques doit notamment comporter “les conséquences sur l’environnement socio-économique et les normes culturelles”, qu’“aucune personne ne participera à l’évaluation des risques relatifs à un sujet dans lequel il/elle a des intérêts directs ou indirects quelconques” (art. 8) ; elle autorise l’Autorité compétente à rejeter une demande si une évaluation indépendante n’est pas possible ou est invérifiable ; elle propose une responsabilité beaucoup plus stricte que celle quasi inexistante du Protocole de Carthagène et bien d’autres mesures, comme la mise en place d’un étiquetage strict… Pour Africabio les obligations présentes dans cette loi modèle sont “hors des moyens des pays africains” et de préciser que n’importe quelle tentative de mise en application des dispositions de la loi modèle conduira à un système réglementaire coûteux, […] entraînant une augmentation du prix des aliments et des médicaments. Ces conséquences seront contre-productives pour l’Afrique, en empêchant le commerce agroalimentaire, et en rendant le continent peu attractif pour la recherche et le développement biotechnologique [28].

En juillet 2003 [29] l’Union Africaine “invite instamment les Etats membres […] à utiliser le modèle africain de législation […] dans l’élaboration de leurs instruments juridiques en vue de créer et d’harmoniser un espace et un système africains de sécurité en Biotechnologie”. En janvier 2004, lors d’un atelier au Bénin, la Commission scientifique, technique et de recherche de l’UA conseillait aux Etats africains de continuer de travailler de concert pour apporter des propositions communes sur les points en suspend du Protocole de Carthagène (comme sur la responsabilité), d’établir un réseau sur les questions de biodiversité, biotechnologie et biosécurité et d’adopter un moratoire sur les OGM jusqu’à ce qu’ils aient les capacités suffisantes en matière de biosécurité [30]. En décembre 2006, la conférence des Ministres de l’Agriculture de l’UA, au Gabon, a de nouveau insisté sur la nécessité de la mise en place d’un cadre commun de biosécurité.

Cependant, ce processus initié par l’UA, peu soutenu au niveau international, si ce n’est par la coopération allemande, la GTZ reste globalement faible, d’autant que la loi de l’UA, comme le Protocole de Carthagène, ne peut pas être transcrite en l’état dans les législations nationales. Il faut lui adjoindre des modalités pratiques. Dans les deux cas, les pays africains ont besoin d’une aide juridique et technique.

Le renforcement des capacités vu par les Nations unies

Si la plupart des pays africains ont ratifié le Protocole, sa mise en œuvre effective est un processus complexe. Le Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE) et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) ont mis en place un programme d’aide destiné à 123 pays [31] – dont plusieurs d’Afrique – pour mettre en place un cadre national de biosécurité (CNB), transposition nationale du Protocole de Carthagène. Les CNB devaient s’articuler autour : 1) d’une politique nationale de biosécurité ; 2) d’un système administratif pour l’examen des demandes d’autorisation d’importation, de dissémination ou de mise sur le marché d’OVM ; 3) d’un cadre réglementaire ; 4) des mécanismes concernant l’évaluation et la gestion des risques pour la prise de décision ; et 5) des mécanismes de participation et de sensibilisation du public.

Ce programme, prévu en tant que tel dans le Protocole et doté d’un budget de 38,4 millions de dollars pour trois ans, vient de s’achever. Il a joué un rôle important dans les processus de ratification, a “servi de catalyseur […] à l’appréhension effective des questions relevant de la biosécurité” et a permis aux pays bénéficiaires de “mesurer l’étendue de leurs carences en matière de biosécurité” [32]. Ce projet a aussi permis des discussions entre pays africains sur la biosécurité.

Les critiques émises par les participants, les observateurs ou l’évaluation du FEM [33] sont de deux ordres : idéologiques et méthodologiques.

Au niveau idéologique, les ONG estiment que “ce projet ne semble pas neutre”, notamment par rapport aux intervenants. Ainsi, lors d’un atelier en Namibie (novembre 2002), un représentant de CAB International [34] a présenté un projet en Ouganda financé par Monsanto Fund pour renforcer la connaissance des paysans et aider à la mise en place d’un cadre réglementaire. Et lors d’un autre atelier, à Dakar en avril 2003, la législation du Cameroun (cf. encadré) qui n’est pas la plus stricte en matière de biosécurité, a servi de modèle. La dernière critique concerne la quasi absence de prise en compte de la loi modèle de l’UA. Certains pays, dans l’élaboration de leur CNB, ont cependant et directement utilisé les outils de la loi modèle, comme le Mali qui, au sujet de la responsabilité, reprend le régime strict défendu par l’UA.

| Le Cameroun, l’élève modèle du PNUE /FEM |

La loi de biosécurité (n°2003/006, 21 avril 2003) a été élaborée grâce à la phase pilote (1997/1999) du projet PNUE/FEM sur le développement des cadres nationaux sur la biosécurité. A ce titre, elle est souvent présentée par le PNUE ou le FEM comme une loi modèle. Cependant cette loi est encore floue et de nombreux décrets d’applications sont attendus.

La loi sur la biosécurité omet deux points fondamentaux : les pouvoirs, fonctions et processus de décision de l’autorité compétente nationale et les mesures de biovigilance. Bien que cette réglementation intègre une évaluation et une gestion des risques, celle-ci reste globalement assez imprécise. Et aucun mécanisme de contrôle n’est prévu. Au final, l’article 23 attribue à l’utilisateur la responsabilité de la gestion des risques. Or, ceci est contradictoire avec l’article 16(1) du Protocole de Cartagena. Et selon les Amis de la Terre Cameroun (CED), étant donné que la loi cautionne le principe de l’équivalence substantielle, “les produits dérivés d’OGM entreront librement au Cameroun […] tant qu’une attestation de sécurité basée sur le principe de l’équivalence substantielle est délivrée par les autorités compétentes [des pays exportateurs]”, donc sans évaluation des PGM importées. Enfin, en ce qui concerne les essais en champs, “la réalisation d’une évaluation indépendante par l’autorité compétente est uniquement un droit discrétionnaire de l’administration nationale compétente, plutôt qu’une obligation”.

En revanche, la loi prend sérieusement en compte les impacts socio-économiques (article 32) : il s’agit d’une “étude minutieuse des impacts d’ordre éthique et socio-économique sur les populations locales ou riveraines”.

Concernant l’étiquetage, l’article 49.2 prévoit que les OGM mis au point et commercialisés au Cameroun doivent être emballés et étiquetés par le producteur et l’expéditeur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux produits dérivés d’OGM.

Si une consultation publique est rendue obligatoire pour chaque demande d’essai en milieu ouvert, aucune disposition semblable n’est prévue pour la culture commerciale. De même, si l’article 42.1 établit un registre national de biosécurité, rien n’est prévu dans la loi pour que ce registre soit rendu accessible au public. Enfin, la loi exige que le public soit sensibilisé aux avantages et risques liés aux biotechnologies modernes : elle assigne ce rôle d’une part à l’administration centrale, d’autre part à “toute personne impliquée dans la biotechnologie moderne”, soit techniquement l’industrie.

La société civile, réunie en juillet 2005 à Yaoundé, constate et dénonce “la permissivité de la loi portant régime de sécurité en matière de biotechnologie moderne ; l’absence des textes d’application de cette loi et la faible application des textes existants par rapport à l’accès à l’information” [35]. Elle demande “d’interdire la production, l’importation, et la circulation officielle des OGM au Cameroun jusqu’à ce que l’innocuité de ces produits soit avérée ; d’engager une réflexion impliquant la société civile en vue de la révision de l’actuelle loi sur la biotechnologie moderne ; […] l’étiquetage systématique des produits [OGM]”.

Au niveau de la méthodologie, les critiques concernent d’abord le problème de la langue. Lors des ateliers francophones, la majorité des communications et des informations étaient présentées en anglais, alors que des expertises francophones existent. Les documents du PNUE, comme la dernière lettre du projet (juin 2005), ou leur site Internet – https://www.unep.org/explore-topics/biosafety – ne sont pas traduits.

Ensuite, le FEM reconnaît que l’approche “one size fits all”, à savoir le fait d’adopter la même approche pour tous les pays (dans les processus et contenu du CNB), sans tenir compte de l’hétérogénéité des pays, n’a pas été judicieuse.

Plus fondamentalement, Mirko Saam (Réseau Interdisciplinaire Biosécurité [36]) qui assistait en tant qu’observateur aux ateliers sous-régionaux, note dans son rapport [37], que “le programme se concentrait sur les structures administratives de prise de décision et sur les outils juridiques à adopter. Au grand dam de la plupart des délégués, aucune technique concrète d’évaluation des risques ou outils pour la participation du public n’ont été présentés. […] La démarche suivie consistait plutôt à présenter un modèle général (ou une méthode) que chaque pays devait lui-même tailler à sa propre mesure, sans que lui aient été fournis les outils pour cela. Et, donc, de fait, les conclusions des ateliers étaient généralement assez floues, voire inefficientes”. Résultat : en 2006, la majorité des pays de l’Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain (UEMOA) avait établi leur CNB, souvent assez inopérant. Ainsi, l’évaluation du FEM précise : “Les cadres sont généralement au stade de l’ébauche provisoire, bien souvent il faut encore aux pays beaucoup d’aide professionnelle pour rendre leur forme et leur contenu suffisamment fonctionnels et efficaces afin qu’ils puissent être présentés comme projets de loi. […] Au pire, si ce genre de loi était adopté sans qu’une assistance et des conseils techniques ne soient apportés, il en résulterait une « conformité sur le papier »” (p.37-38) [38]. Le FEM précise aussi qu’“il est probable que les pays auront besoin en moyenne d’au moins 28-30 mois” (p.1) [39], au lieu des 18 mois prévus. De même le FEM reconnaît que vu l’ambition du projet, il aurait fallu accorder plus de ressources financières et humaines pour l’assistance technique, juridique et administrative. Le FEM écrit : “le degré d’appui administratif et technique était trop faible par rapport à la tâche complexe que représentait la préparation initiale de 100 CNB”).

Les experts nationaux, trop peu nombreux, n’ont pas pu suivre tous les ateliers, ont généralement plusieurs autres dossiers à gérer et ne sont pas forcément compétents a priori sur le dossier. En outre, “certaines pressions extérieures ainsi que le manque de capacités institutionnelles et scientifiques et de ressources financières peuvent expliquer en partie ce difficile passage à des législations opérationnelles” [40].

Suite à ce programme, le FEM a décidé de changer sa stratégie de financement des processus de renforcement de capacité en matière de biosécurité. Dans le document “Strategy for financing biosafety” [41], le FEM présente sa nouvelle stratégie, laquelle met l’accent sur des approches régionales permettant la mise en commun des ressources des pays, l’adaptation sur mesure des projets aux besoins démontrés des pays, la coordination des rôles et responsabilités au niveau national, l’amélioration de la sensibilisation et de la participation du public et la durabilité des projets. Ainsi, le FEM propose désormais de financer principalement des projets régionaux ou sous-régionaux. Or, les Etats ont des besoins concrets et immédiats en matière de mise en œuvre du Protocole. D’autre part, dans certaines régions, il est peut-être un peu tôt pour parler d’harmonisation si seuls un ou deux pays possèdent une législation. Le FEM souhaite concentrer ses financements sur un nombre limité de pays, afin d’être plus efficace. La sélection se fera sur la capacité des Etats à démontrer la mise en œuvre efficiente et durable des projets. Cela ne risque-t-il pas de favoriser déjà les pays les plus aptes ?

Si ni le processus du PNUE/FEM, ni la mise en place de moratoire nationaux ne semblent capables d’aider à la mise en place de cadre réglementaire de façon sereine et démocratique, que reste-t-il aux Etats africains ? Le nouveau projet de renforcement de capacité proposé par l’UEMOA et la Banque mondiale permettra-t-il de pallier ces lacunes ? Ce projet est vu par les Etats africains comme une façon de sortir de l’impasse législative. Actuellement, aucun autre bailleur de dimension internationale n’a pris en compte les conséquences de l’absence de législation en matière de biosécurité et les Etats qui veulent concrétiser leur cadre, élaboré grâce au financement du PNUE / FEM, n’ont d’autres choix que de se tourner vers le Projet régional sur la biosécurité en Afrique de l’Ouest (PRBAO).

La Banque mondiale apportera-t-elle l’aide nécessaire à l’Afrique ?

A la fin du mois d’août 2006, la Banque mondiale a présenté dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, le Projet régional sur la biosécurité en Afrique de l’Ouest (PRBAO) [42] initiative soutenue également par le FEM et mise en œuvre par l’Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain (UEMOA). Des financements de l’Union européenne, de l’Agence française de développement (AFD) ou de la coopération technique allemande (GTZ) sont attendus, mais n’ont pas encore été décidés. Ce projet vise à permettre à huit pays – Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo, Sénégal, Côte d’Ivoire et Guinée Bissau – ayant élaboré un CNB, grâce au financement du PNUE/FEM, de concrétiser et de rendre opérationnel ce cadre. “L’objectif du projet est de soutenir le développement dynamique des OVM dans les secteurs de l’agriculture, en mettant en place un cadre réglementaire de biosécurité qui assurera la sécurité des essais en champ et des cultures commerciales pour le coton transgénique et d’autres cultures dans les pays bénéficiaires” [43]. Ce projet présente l’avantage d’intégrer une dimension sous-régionale à travers l’implication de l’UEMOA, structure qui a le pouvoir d’imposer l’adoption par “voie rapide” d’une loi “d’habilitation” obligatoire à ses membres. Les Etats d’Afrique de l’Ouest sont conscients que la question des OGM est transfrontière, compte tenu des échanges commerciaux. Ce projet doit entrer dans sa phase effective début 2007. Les documents préparatoires du projet36 évoquent de façon peu controversée les avantages “potentiels” des PGM comme acquis : résistance à la sécheresse, renforcement de la sécurité alimentaire, amélioration de la qualité des produits, amélioration du revenu du paysan, diminution des pollutions liées aux pesticides… Ensuite, il est question de biotechnologies, et non d’OGM, et le projet considère “les biotechnologies comme une des opportunités, parmi d’autres [pour que les pays africains sortent de la crise cotonnière]”. Or, comme le rappellent de nombreux pays africains, ce sont notamment les subventions états-uniennes et les ajustements structurels proposés par la Banque mondiale et le FMI qui sont responsables du désastre du coton africain. Pour le PRBAO, le Burkina Faso a mis en place des essais de coton Bt afin de “résoudre la résistance accrue des insectes aux pesticides chimiques” et il précise que le Togo, le Bénin, le Mali et le Sénégal ont tous l’intention de commencer des essais en champ de coton Bt. Sont aussi évoqués les “inconvénients – risques”, comme la dispersion des gènes, la résistance des insectes, les effets indésirables sur la santé humaine et animale et la dépendance commerciale du producteur de semences transgéniques. Enfin, le PRBAO sollicitera AgBios, entreprise qui promeut les PGM, pour la mise en place du projet “en raison de son expérience et de ses compétences” et la participation de CropLife, fédération internationale des industies semencières (dont Bayer, Monsanto, Syngenta, …) a aussi été proposée.

Pour les ONG internationales (GRAIN, le Centre africain pour la biosécurité, ETC Groups), ce projet est inacceptable. Pour elles, il a deux buts : annihiler le débat public au niveau national et introduire de force les cultures GM. “L’idée est d’établir des réglementations favorables dans un petit nombre de pays dont les gouvernements sont ouverts aux cultures GM et ensuite d’utiliser ces réglementations comme modèle pouvant être imposé aux pays voisins par la voie des organismes de politique régionale. De cette manière, l’harmonisation évite tout débat démocratique et fournit aux compagnies privées un guichet unique pour leurs cultures GM”. Et de préciser qu’ “il n’y a toujours pas de version française du projet […] alors que tous les pays sont francophones”.

Pour les ONG, ce qui est visé dans ce projet, c’est le coton Bt. Il s’agit d’utiliser les essais en champ pour développer un unique modèle pour l’évaluation des risques et la réglementation qui puisse être adopté par toute l’Afrique de l’Ouest. Et, comme le fait remarquer le réseau Jinukun, réseau d’ONG béninoises impliquées dans la sauvegarde de la biodiversité, “le fait que le coton soit ciblé en priorité dévoile le stratagème”. C’est pourquoi le réseau Jinukun et la Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain (COPAGEN) demandent “aux dirigeants de la sous-région qu’ils n’accordent pas leur caution au projet régional de biosécurité qui ne vise en réalité qu’à paver le chemin au coton Bt”.

Mali : un jury citoyen (…)

Mali : un jury citoyen dit non aux OGM

Le Mali est sur la liste des pays où les entreprises de biotechnologies, aidées par la coopération américaine, aimeraient voir se légaliser la culture du coton Bt. Cependant, si l’Institut d’Economie Rurale (IER) est prêt à expérimenter du coton Bt, la population ne l’entend pas de cette oreille. Ainsi, parmi d’autres événements, s’est tenu à Sikasso, du 25 au 30 janvier 2006, un jury populaire, appelé “Espace citoyen d’interpellation démocratique”, consacré aux OGM [44]. Le verdict dit en substance : “Oui à la semence traditionnelle, non aux OGM”. Quatorze experts venus du monde entier ont présenté les enjeux, avantages et inconvénients des OGM, puis les producteurs, une cinquantaine dont une dizaine de femmes, ont été répartis en commissions pour délibérer. Après 48 heures de débats, le verdict citoyen [45] est tombé : à l’unanimité et au nom de tous les producteurs du Mali, les participants ont rejeté l’introduction des OGM dans l’agriculture et ont mis en garde le gouvernement contre tout agissement contraire à leur volonté. Parmi les organisateurs, on trouve des officiels (l’Assemblée régionale de Sikasso, les conseils de cercle et les services techniques d’agriculture), le Centre Djoliba, des organisations de la société civile et, au niveau international, l’Institut International pour l’environnement (Londres) et le Réseau interdisciplinaire biosécurité (Genève). Parmi les experts invités, Monsanto a envoyé M. Buthelezi, cultivateur sud-africain de coton GM, mais ses arguments n’ont pas convaincu les producteurs qui voient plus d’inconvénients pour les PGM que d’avantages.

D’autres projets “régionaux” d’harmonisation des législations existent. L’USAID, avec son Program for Biosafety System (PSB), se propose de soutenir la mise en place de ca-dres de biosécurité dans trois pays : Mali, Ouganda, Mozambique. L’Institut du Sahel est en train d’élaborer un projet régional de cadre de biosécurité pour le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. Le Conseil ouest et cen-tre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF ) a développé un programme régional de 25 millions US$ sur la biotechnologie et la biosécurité avec le soutien de l’USAID qui a été ensuite approuvé à la réunion ministérielle sur la biotechnologie de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à Bamako en 2005. Lors de la réunion de Bamako, les ministres de la CEDEAO se sont engagés à harmoniser leurs réglementations de biosécurité dans les 5 ans. Ce projet, plus important que le PRBAO, est directement inspiré des méthodes états-uniennes via une participation très importante de l’USAID.

Les initiatives se multiplient, sans cohérence, sans cohésion… Face à ces nombreuses propositions, ateliers ou conférences gouvernementales, les Etats semblent toujours peu enclins à trancher, souhaitant ménager la chèvre du progrès et le chou de la précaution… Ainsi, depuis une dizaine d’années des projets de renforcement de capacités s’égrènent sur le territoire africain sans réel impact, sans réel débat. Pour l’heure, la plupart des pays manquent cruellement de moyens humains et techniques et les Etats n’ont aucun moyen de contrôler les frontières et d’une façon plus générale le respect de ces législations, qu’elles soient strictes ou permissives. L’introduction d’une technologie à risque, venue du Nord, dans des pays en développement, n’est décidément pas chose facile. Et devrait, au minimum, pouvoir s’abstraire des pressions financières.

[1] @@SPIP_ECHAPPE_LIEN_28@@

[2] @@SPIP_ECHAPPE_LIEN_29@@

[3] Kuyek, D., Les cultures génétiquement modifiées en Afrique et leurs conséquences pour les petits agriculteurs, éd. Grain, 2002

[7] cf. note 1

[8] cf. note 1

[10] Lovemore Siwanda, National Zambian Farmers Union, communication personnelle

[11] cf. note 1

[12] Genetic Ressource Action International Network (GRAIN) est une ONG dont le but est de promouvoir la gestion et l’utilisation durables de la biodiversité agricole fondées sur le contrôle exercé par les populations sur les ressources génétiques et les connaissances locales, http://www.grain.org

[13] Entretien avec Ahmed Bachir Diop, Directeur de la SODEFITEX, Dakar, juillet 2003, http://www.grain.org/briefings/?id=…

[14] “L’USAID : comment faire pour que le monde ait faim de cultures GM”, GRAIN, avril 2005, http://www.grain.org/briefings/?id=192

[15] GMO Act est à lire sur : http://www.nda.agric.za/docs/Geneti… et une analyse détaillée par Mariam Mayet (Biowatch) sur : http://www.biosafetyafrica.net/port…

[16] décret de juin 2004, n°2004-262/PRES/PM/MECV/MAHRHMS, intitulé “règles nationales en matière de sécurité en biotechnologie”.

[20] décisions n°10/SGG/REL adoptées par le Conseil des Ministres, le 6 mars 2002

[24] La construction d’un système commun de biosécurité pour l’Afrique, Robert Ali Brac de la Perrière

[25] Regards, 1er mars 2000, http://www.regards.fr/article/?id=1863

[26] “When Northern elephants fight over GMOs”, 29 septembre 2003, Panos Features, http://www.grain.org/seedling/?id=308

[27] Lors de sa 74ème session, en juillet 2001, le Conseil des Ministres de l’OUA (actuellement UA) a soutenu le groupe de travail dans sa Décision n°623, et l’assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA a ensuite entériné cette décision par la Décision n°164.

[29] [Union Africaine, doc n°EX/CL/31(III)

[30] AU-STRC Inter-African expert committee workshop on biodiversity, biotechnology and biosafety, Benin, janvier 2004, http://www.twnside.org.sg/title/ser…

[32] “Elaboration d’une réglementation de biosécurité par certains pays en développement : expériences dans la mise en œuvre du Protocole de Cartagena en Afrique de l’Ouest”, C. Frison et T. Joie, in “Law, Environment and Development Journal”, 2006, pp 164-182

[33] Evaluation du soutien du FEM à la prévention des risques biotechnologiques, 2006

[36] Ribios est une équipe interdisciplinaire qui travaille sur la problématique des biotechnologies végétales et qui développe des activités de recherche, de médiation et de formation. http://www.ribios.ch

[38] cf. note 27

[39] cf. note 27

[40] Chetaille, A., La biosécurité dans les pays en développement : du protocole de Carthagène aux réglementations nationales, Revue Tiers Monde n°188, décembre 2006

[41] GEF, Strategy for financing biosafety, décembre 2006, GEF/C.30/8

[43] comme la note du 30 octobre 2006 (Report No. : AB2435) et le power-point de présentation du projet lors de la réunion de Cotonou (Bénin), en septembre 2006