OGM : ce que propose Nathalie Arthaud, Lutte Ouvrière

Sans surprise, Nathalie Arthaud, de Lutte ouvrière, condamne la société capitaliste et considère que « les plantes transgéniques peuvent être autant un bienfait qu’un malheur ». Cela serait d’autant plus vrai si la recherche sur les OGM était placée sous le contrôle de la population et non plus des entreprises semencières. Même si, comme d’autres candidats, elle prône une production d’aliments protéiques en France, et un retour à l’herbe pour les animaux d’élevage, elle est sensible aux bas prix qui permettent aux consommateurs, mais pas encore à tous, de manger de la viande… Oui au progrès (mais lequel ?), mû par l’intérêt collectif et contrôlé par la population, non au capitalisme et à la recherche du profit, non aux brevets sur le vivant… Mais attention, nous dit la candidate, au retour au local, aux semences paysannes, qui exigent plus de travail et nient le progrès des semenciers. Et laissons les travailleurs décider des sujets de recherche bons pour eux.

Inf’OGM – Si vous êtes élue Présidente de la République française, quelle sera votre politique en matière de culture de plantes transgéniques ?

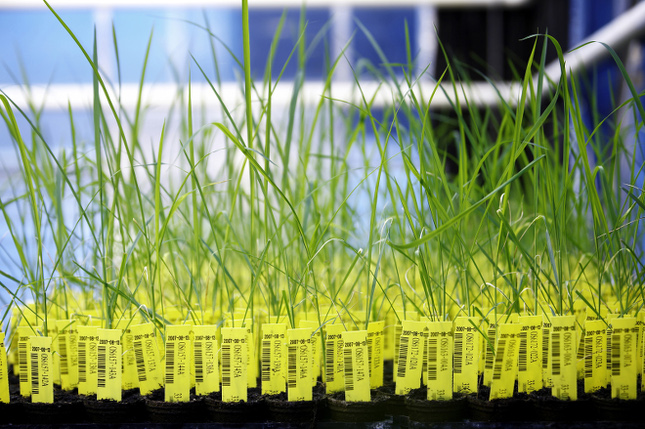

Nathalie Arthaud, LO – Dans cette société inégalitaire, les plantes transgéniques peuvent être autant un bienfait qu’un malheur, selon à qui et comment elles servent !! Par exemple, celles qui permettent de supprimer les traitements insecticides – les plantes incorporant un gène du bacille de Thuringe bien connu des agriculteurs bio qui s’en servent pour lutter contre les chenilles – sont bien utiles ! Ce qui n’est pas le cas des plantes transgéniques qui permettent de répandre sans limite des herbicides, car elles sont devenues résistantes à l’herbicide grâce à un gène incorporé !

Je défends l’idée que la population travailleuse des villes comme des campagnes puisse contrôler les travaux des firmes semencières qui fabriquent ces plantes transgéniques. Certains scientifiques ont pris à cœur ce rôle et essaient de faire comprendre les possibilités immenses comme les enjeux de ces recherches. Mais pour aller plus loin, il faudrait aussi que la confiance s’établisse entre les fournisseurs, les chercheurs, les producteurs et les consommateurs… ce qui est une impossibilité dans une société capitaliste fondée sur la recherche du profit maximum et immédiat et où règne le secret des affaires … mais qu’une société dirigée par le monde du travail, sous le contrôle permanent de la population pourrait organiser !

La France importe annuellement environ quatre millions de tonnes de soja OGM pour l’alimentation de son bétail. Que pensez-vous de cette situation ?

N.A. On pourrait produire en France les sources de protéines utiles pour l’alimentation des animaux fournissant viandes et lait ! Des chercheurs et des paysans ont réalisé de multiples essais et expériences pour le démontrer. Le lupin, les féveroles, les luzernes et même du soja poussent très bien ici. On pourrait même remettre le bétail à l’herbe. Ce serait logique et certainement plus sain pour tous et pour la qualité de l’environnement. Mais les réalités économiques sont ailleurs. L’agriculture est industrielle ; les firmes agroalimentaires sont des trusts qui ne cherchent que leur profit et à court terme. La concentration des exploitations agricoles en fait des entreprises capitalistes produisant pour le profit comme les multinationales d’agrobusiness (semenciers, agrofournitures, centrales d’achats des grands groupes du commerce..) !

Le soja américain importé en si grande quantité pour l’alimentation du bétail, fut rendu possible au départ dans les accords du GATT des années 1960-1961. Les firmes des USA et l’Amérique du Sud avaient obtenu le quasi monopole de l’importation en Europe de soja pour l’alimentation du bétail (bovins, porcins, volailles principalement). En échange, l’Europe a vendu ses céréales ! La part du soja transgénique, comme celle cultivée sur d’anciennes forêts primaires au Brésil par exemple, a augmenté. Transformé en tourteaux, le soja a permis une production de viande et de lait plus importante. La population, elle, a pu consommer plus de viande et de produits laitiers car leur prix a baissé. La production est mondialisée et les petites exploitations qui auraient pu réaliser les approvisionnements en protéines végétales (soja, luzerne..) d’une manière locale, n’existent plus. Faut-il les recréer ? Ce n’est pas certain que beaucoup de gens voudraient revivre la dure vie de ces petites exploitations, ou alors il faudrait une autre logique de production que celle d’aujourd’hui ! Peut être le déciderions-nous démocratiquement ? Mais il faudrait offrir d’autres conditions de vie dans les campagnes que celles d’aujourd’hui !

Je rappelle cependant, pour revenir à la production de viande et de lait, qu’il reste dans la majorité du monde et même dans les pays riches encore beaucoup de gens qui ne peuvent pas manger de la viande ni à leur faim. Certes dans les pays riches, certains en mangent trop mais on ne saurait oublier ceux, et ils sont plus nombreux, qui en rêvent ! Mais ceci n’est pas un problème d’agriculture mais de société.

Le gouvernement français soutient la recherche sur les modifications génétiques, notamment avec des partenariats publics privés comme Genius. Que pensez-vous de ces contrats et recherches ?

N.A. Je ne pose pas la question de l’avenir du monde en termes de pays isolés et rivaux et donc pas la recherche en termes « d’indépendance française » : l’avenir est à mon sens dans une coopération mondiale des peuples, des ressources et de la recherche, afin de mettre en commun les connaissances qu’aucun peuple ne peut avoir à lui seul. Les domaines les plus féconds, en biologie par exemple, ont été irrigués dès les XVIIIe et XIXe siècles par exemple par des découvertes venant d’Italie, de Hollande, d’Angleterre, d’Espagne, d’Allemagne, de Belgique ou de France. Les échanges mondiaux décidés par les peuples eux-mêmes amplifieront les bienfaits de la coopération (qui existe déjà en partie aujourd’hui), au-delà de la course stérile au « premier qui publie » une découverte sous l’alternative dérisoire « publish or perish » (« publier ou périr ») qui donne la mesure du gâchis de cette concurrence dans la recherche.

Je suis pour l’élargissement de la recherche à tous les domaines possibles, y compris donc à celui des « modifications génétiques » (dans les limites évidemment du respect de la personne humaine -hormis tout critère religieux- et en restreignant au possible l’expérimentation animale). C’est le propre de l’espèce humaine de chercher, d’innover, depuis la nuit des temps… et d’en découvrir après coup d’éventuelles conséquences inattendues et inespérées.

Il est du rôle et du devoir des scientifiques d’expérimenter pour mettre à la disposition de tous des éléments d’appréciation sur la dangerosité ou le bienfait de telle ou telle modification sur le vivant ou de telle ou telle substance.

Dans tous les domaines de la recherche on aboutit parfois à des applications, des outils technologiques. Le problème de ces outils ne réside généralement pas en eux-mêmes (un couteau peut couper quelque chose ou aboutir… à se couper !) mais dans la question de savoir qui « a la main » sur ces outils et dans quel but ils sont utilisés. Non pas que les outils scientifiques et leurs retombées technologiques soient par définition eux-mêmes sans danger (on connaît en effet a contrario, des effets néfastes de l’utilisation, de produits « naturels » comme le pétrole ou le charbon !), mais dans le fait qu’utilisés – sans contrôle réel, profond et informé de la population – par des sociétés capitalistes (telle, dans le domaine agro-génétique, Monsanto bientôt rachetée par Bayer) qui ont pour but essentiel de faire à tout prix des profits, ces outils (comme tel ou tel médicament, telle prothèse mammaire), peuvent parfois être, en eux-mêmes, un bienfait… ou un danger voire une catastrophe.

Dans le système capitaliste basé le profit, toute technologie, toute production – ou presque – peut déboucher sur une catastrophe, et pas seulement dans les pays pauvres : le pétrole transporté par l’Amoco Cadiz, ou utilisé par l’industrie à Bhopal ou par AZF, les camions formant de dangereux « trains routiers pollueurs » plutôt que d’être transportés par le rail, la fabrication de textiles dans des usines au Bangladesh et ailleurs, telles centrales nucléaires sous-équipées et à la portée d’un tsunami voire d’un tremblement de terre (sans parler des déchets nucléaires), la fabrication de prothèses mammaires en réponse au cancer du sein en France ou de tel médicament, la culture de vergers à grande échelle dont les insecticides en Amérique centrale ou du Sud ravagent la santé des enfants voisins, la surproduction ou la sous-production de denrées alimentaires ou de matières premières appauvrissant brutalement des régions entières sous l’action de spéculateurs fonctionnant à la virgule près, le regard fixé sur l’écran de leur ordinateur donnant le cours instantané par internet de ces produits !…

Toutes les innovations au cours de l’histoire humaine ont suscité des réactions… réactionnaires sur les « dangers du progrès » avec la tentative de faire tourner la roue de l’histoire en arrière.

Mais les dangers peuvent être cependant bien réels. Encore faut-il viser la bonne cible : est-ce « le progrès ? », est-ce l’utilisation de ces découvertes par l’Homme ?… ou plus précisément leur utilisation par des hommes qui détiennent, au mépris de l’immense majorité de la population, tous les moyens de production et ne font produire que dans le but de faire du profit ? Ce n’est pas pareil ! Contrôler l’utilisation des découvertes, les instruments technologiques et scientifiques implique de contrôler l’organisation sociale, suppose une société qui ne serait pas sous l’emprise et le contrôle quasi exclusifs, comme aujourd’hui, des seuls gros trusts et de leur actionnaires, soutenus par une nuée de politiques, journalistes, « spécialistes » à leur service ! Cela est vrai dans le domaine de la génétique comme dans les autres…

En ce qui concerne les contrats, je suis pour que la recherche scientifique soit organisée en fonction des besoins, et non en fonction du profit. Cela implique une recherche publique sous le contrôle de la collectivité scientifique et de la population informée, cela implique le même contrôle sur la recherche privée, cela implique que l’argent public soit utilisé pour la collectivité. Celui-ci n’est pas illimité, dites-vous, pour le secteur de la recherche ? Mais il l’est pourtant dans le domaine de « l’aide aux entreprises » (en tout cas d’aide… à leurs profits) sans aucun avantage sérieux pour l’emploi, pourtant infiniment prioritaire. Combien de secteurs de recherche auraient pu être ouverts (de chercheurs, techniciens, employés, ouvriers de maintenance, agents d’entretien, etc.) avec les 40 milliards donnés à ce titre dans le seul dernier quinquennat ?

Les restrictions budgétaires de la recherche dénoncées par exemple par « Sauvons la recherche » amènent nombre de chercheurs à… chercher des ressources auprès de « mécènes privés » qui ne financent souvent des petites entreprises de type « start-up » de biologie et génétique – pionnières, explorant un nouveau domaine – que le temps de voir si un nouveau marché est rentable… et de les avaler à la première occasion. Et parfois les contrats public-privé ne sont qu’une fausse réponse face aux besoins insatisfaits de la recherche publique, et ne sont parfois que l’occasion d’orienter le secteur public vers des explorations scientifiques en fonction de pistes intéressantes… pour le privé.

Les entreprises développent actuellement des nouveaux OGM. Elles souhaitent que ces OGM ne soient pas soumises à la législation des plantes transgéniques. La société civile, elle, réclame, que tout organisme dont l’ADN a été modifié en laboratoire soit considéré comme un OGM. Quelle est votre position sur ce sujet particulièrement sensible ?

N.A. Je suis pour un contrôle de tous les OGM, car – je le répète souvent au cours de ces réponses – je ne fais, au-delà des scientifiques qui expérimentent, aucune confiance à la logique de ce système capitaliste, de ceux qui appliquent les découvertes et dont le but premier n’est pas le bien commun. Le contrôle a ses limites puisque même dans la mise au point de moteurs moins polluants on a fini par apprendre -pour une fois !- que les constructeurs automobiles ont réussi à utiliser impunément, et ceci pendant des années, des logiciels informatiques pour contourner la loi et tromper le monde afin d’augmenter les « marges » déjà colossales de leurs actionnaires !

Comme on le voit, le contrôle de l’État est parfois illusoire et limité car l’État n’est pas au-dessus de cette logique économique dite de « libre concurrence », il en est l’émanation et au bout du compte il défend « ses » entreprises capitalistes contre les concurrentes étrangères.

Les techniques nouvelles de « génie génétique » ouvertes par l’utilisation « d’outils chirurgicaux » moléculaires comme Crispr/Cas9 et autres sont puissantes et pleines de promesses pour la recherche pure en biologie mais aussi en médecine, et, espère-t-on, notamment comme moyens de réparation très efficaces et précis de gènes déficients porteurs de maladies graves et actuellement irréparables (comme il y a 30 ans la PCR qui a permis par exemple, par analyse rapide de l’ADN, d’affiner considérablement la phylogenèse du monde vivant et le recensement des espèces vivantes sur terre et dans les milieux aquatiques).

Certains scientifiques eux-mêmes expriment cependant des craintes sur leur utilisation en dehors de labos contrôlés et en marge de la recherche, tant leur mise en route semble abordable à peu de frais. Les alertes et informations transmises par la communauté scientifique elle-même sont une certaine garantie en la matière, très précieuses pour être relayées un jour par des lois nouvelles… Mais il suffit de voir les obstacles qu’a dû vaincre le docteur Frachon concernant les méfaits délétères du Médiator pour se rendre compte que, même avec des lois, c’est le combat de David contre Goliath… dans le système capitaliste avide de profits à tout prix. Et encore, une fois le scandale dévoilé, ces puissances d’argent font-elles tout pour que les indemnisations des victimes se fassent au compte-goutte !

Mais il faudra qu’un jour – et le plus tôt sera le mieux, même si cela semble illusoire dans la société actuelle, élitiste et individualiste – que les questions scientifiques et techniques soient une préoccupation d’une partie de plus en plus large de la population, éduquée dès l’école pour cela, au-delà même du droit qui devrait dès maintenant être élémentaire pour un citoyen quelconque d’alerter d’un danger ou d’une malversation.

Oui, il faut que la population impose le droit de tout contrôler, le droit de tout dire ce que certains ont intérêt à cacher. Que la population soit en mesure d’avoir, en collaboration éclairante avec des scientifiques bons vulgarisateurs, un avis sur beaucoup de ces questions. Les moyens, internet et la télévision, existent pour les diffuser… et en discuter ! Ce sera ensuite l’apanage d’une société libérée de tous les sortilèges de cette économie démente que de décider de son chemin, les yeux grands ouverts.

Les brevets sur le vivant sont-ils un outil de soutien à l’innovation agricole ou un frein à l’autonomie paysanne et une menace pour la diversité cultivée ?

N.A. Les brevets sur le vivant sont un scandale mais ils ne sont que le reflet de notre société basée sur le profit et l’accaparement des richesses produites dans ces entreprises. La firme semencière par exemple qui a déposé son brevet s’arroge le droit de s’enrichir du travail des chercheurs et tous les travailleurs qui y ont contribué y compris les paysans qui ont fait les essais au champ ! Il parait qu’il leur faut cet appât pour qu’ils continuent à investir dans ce secteur ? C’est la force de la propriété privée et des actionnaires propriétaires qui permet cet état de choses. Mais que seraient-ils sans ces travailleurs ? Eux, à l’origine de ces innovations, le font parce que c’est leur travail mais avec l’idée que cela peut faire avancer la société. Celles-ci sont-elles de réelles innovations ou un piège ou même un inconvénient ? Cela devrait être débattu au sein de ces entreprises ainsi que publiquement, devant de toute la population informée et la décision devrait être prise collectivement, les investisseurs ne devant pas avoir plus de droit que tout autre citoyen !

Dans la société actuelle, l’autonomie paysanne n’a pas de sens. Il serait dommage de refuser ce qu’il y a de positif dans l’innovation agricole d’aujourd’hui, de ne pas profiter par exemple d’une nouvelle variété OGM alliant robustesse d’une espèce sauvage et prolificité d’une espèce domestiquée depuis longtemps. La réponse à ce dilemme entre l’autonomie paysanne et l’industrie est dans le contrôle des firmes capitalistes et la fin du système des brevets qui renchérissent le prix des innovations.

La menace sur la diversité cultivée ne peut être levée par un repliement des producteurs agricoles sur le local. Personne n’y a intérêt ! Et qui le désire ? De plus, c’est sans doute impossible tant la division du travail aujourd’hui se fait à l’échelle mondiale. La diversité cultivée est sans aucun doute un réservoir à conserver. C’est là où on pourra trouver des solutions à des problèmes qui surgiront dans l’avenir ! Pour la préserver, il faut y mettre les forces de toute la société et par exemple de la puissance publique qui pourrait l’assurer. On peut avoir une idée de ce qui serait possible aujourd’hui en analysant le travail immense réalisé par le chercheur soviétique Nikolaï Vavilov au début du XX° siècle soutenu dès le début par le régime bolchevick et Lénine en particulier (malgré les pénuries et la guerre civile) qui lui a donné tous les moyens nécessaires pour recenser les variétés cultivées sans les dissocier des méthodes des paysans, aux quatre coins du monde. Il explora 64 pays, créa un immense conservatoire de graines et d’arbres fruitiers qui existe encore aujourd’hui même s’il est menacé ; son but : mettre fin à la famine dans le monde en utiliser les richesses qui existent isolément dans le monde.

Les semences paysannes ont un avenir en France et en Europe ? Si oui, que proposez-vous pour les encourager ?

N.A. Une agriculture basée sur les semences paysannes (produites pour le paysan lui-même à partir de sa production) ne peut l’être que dans le cadre d’une agriculture familiale, ou sur des exploitations de petite taille. Je n’ai rien contre ces petits paysans – je salue leur courage – mais je vois mal comment ce mouvement peut se généraliser. Les grandes exploitations elles, préféreront toujours acheter leurs semences à des grandes firmes qui leur garantissent qualité et quantité. Dans les petites exploitations forcément plus artisanales, ce système de production nécessiterait davantage de travail manuel. Cela impliquerait que de nombreux salariés acceptent de travailler dans ces conditions ! Est-ce comme cela que les gens de la campagne veulent vivre ? Peut être ? Mais il faudrait alors garantir un niveau de vie satisfaisant.

Je pense que les firmes semencières ont réalisé des progrès techniques ! Ceux-ci devraient profiter aux producteurs des campagnes et à toute la société. Certaines de leurs recherches peuvent être contestées certes mais bien d’autres ont simplifié la vie paysanne … pour ne prendre que l’exemple des betteraves monogermes qu’il n’est plus nécessaire de démarier une à une alors qu’avant une graine donnait plusieurs germes ! Certes, on peut contester chez les semenciers une production trop homogène, d’avoir un catalogue moins riche et moins adapté aux réalités locales comme peuvent le faire les semences de pays (parce qu’il est plus facile pour un semencier de produire peu de variétés – du moins pas trop nombreuses – que de maintenir un nombre considérable de variétés). Mais l’industrialisation de leur production permet aussi de mettre de nouvelles semences à la portée d’un plus grand nombre de paysans. Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain ! Ces progrès pourraient être à la disposition des paysans et de toute la population ! Pour cela, il faudrait que les producteurs des campagnes et les consommateurs des villes contrôlent les semenciers pour qu’ils produisent selon les besoins et en fonction de l’intérêt général.

Organisés, ces producteurs et ces consommateurs peuvent représenter une force face à ces quelques firmes toutes puissantes, véritables trusts impérialistes. Sur le plan de la qualité de l’environnement, ils pourraient exiger de promouvoir le maintien d’une biodiversité importante. Ce serait un pas vers un meilleur état sanitaire des plantes et des animaux domestiques et sans doute aussi de la santé des populations vivant à la campagne.

Voilà le sens vers lequel je milite. En tous cas, je fais confiance dans la capacité des travailleurs de ce secteur économique pour contrôler ces firmes et pour que les recherches se fassent sur des sujets intéressants l’ensemble de la société.