Actualités

L’IA crée de nouveaux défis juridiques dans le domaine de la brevetabilité

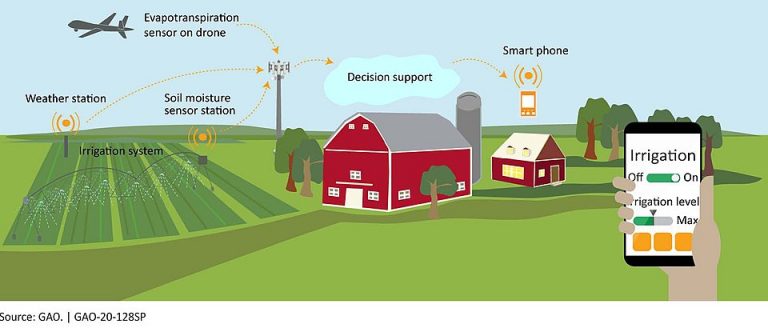

L’« intelligence artificielle » (IA) permet d’extraire et de restructurer des informations à partir de données brutes ou non structurées. Des entreprises l’utilisent pour l’identification de traits phénotypiques associés à des séquences génétiques. Évoquant une demande de brevet récente de la société Inari, l’ONG allemande Testbiotech rappelle les risques liés à la combinaison des nouvelles techniques de modification génomiques (NTG) et de l’IA. Elle dénonce les dérives possibles en matière de brevetabilité et la nécessité d’une réglementation OGM solide. Inari a pourtant déjà déposé d’autres demandes similaires, ce qui interroge sur l’impact juridique de tels droits et sur leur adaptation aux technologies pilotées par l’IA.

L’imparfaitement nommée « intelligence artificielle » bouleverse progressivement tous les secteurs de la recherche et du développement, y compris les biotechnologies, notamment les modifications génétiques des génomes. Dans ce contexte, les stratégies de propriété intellectuelle doivent s’adapter à des inventions dont la genèse et la logique sont en partie ou entièrement algorithmiques. La demande de brevet WO2023250505i de l’entreprise étasunienne Inariii, intitulée « Prédiction d’effets de séquences régulatrices de gènes sur des endophénotypesiii à l’aide d’un apprentissage automatique », analysée par l’ONG Testbiotechiv, est un exemple révélateur de cette tendance. Cet article examine à son tour la demande de brevet d’Inari, tout en élargissant la réflexion aux enjeux plus vastes de l’IA dans le domaine des brevets.

Une technologie ambitieuse

La demande de brevet d’Inari WO2023250505 concerne l’identification de combinaisons de modifications génétiques destinées à améliorer des caractères agronomiques. L’utilisation de « modèles d’apprentissage automatique » y est centrale : elle permettrait de prédire quelles combinaisons de mutations sont les plus susceptibles de produire un effet souhaité. Cette approche exploite la capacité de l’IA à explorer rapidement différentes hypothèses génétiques.

Plus précisément, cette demande de brevet d’Inari lui donnerait un monopole sur de nombreuses méthodes pour identifier des unités régulatrices de petite taille dans les génomes végétaux (sans restriction à une espèce végétale particulière ou un caractère agronomique défini) en exploitant des bases de données génétiques, y compris publiques, comme celles hébergeant les DSI (information de séquençage numérique). Ces unités sont, par exemple, des promoteurs pour la transcription d’ADN, d’ARN ou d’amplificateurs (enhancers) où se fixent des protéines activatrices des gènes. Ces régulateurs sont ensuite utilisés pour former des « modèles d’apprentissage automatique » capables de repérer, à l’échelle du génome, les variants génétiques pouvant intéresser la sélection variétale.

Toutefois, au stade actuel de simple demande de brevet (et pas un brevet délivré), Inari devra encore démontrer que son invention répond aux exigences des législations en vigueur, qui normalement ne permettent pas l’octroi de brevets à la portée excessive ou portant sur des objets exclus du champ de la brevetabilité. Obtenir une protection aussi étendue que les ambitions technologiques affichées par Inari constitue donc un défi.

Une protection floue et incertaine

Les revendications de la demande de brevet d’Inari WO2023250505 sont rédigées en des termes très larges et spéculatifs, ce qui rend la portée de la protection visée incertaine et juridiquement imprécise. Si l’on prend pour seul exemple la première revendication de la demande de brevetv, elle contient des termes plutôt fonctionnels (par opposition à « structurels ») et très généraux, tels que « modèles d’apprentissage automatique » – donc des algorithmes – et « prédiction d’effets ». Similairement, l’expression « séquences régulatrices de gènes », qui doivent être utilisées par ledit modèle d’apprentissage, est également fonctionnelle et revêt un sens très large. Un tel libellé de revendication entend donc protéger tout procédé « de modification d’un type endophénotype dans une plante », quel que soit le modèle d’apprentissage automatique ou la séquence régulatrice, et pour prédire des effets indéterminés. Bien que les revendications d’un brevet doivent se lire à la lumière de la description qui y en est fournie, le langage employé par Inari crée une forme d’opacité, rendant l’interprétation de cette revendication complexe. Des commentaires similaires peuvent être formulés sur d’autres revendications de la demande de brevet, dont la portée exacte reste difficile à évaluer ou justifier.

Le caractère incertain de la protection liée à cette demande de brevet d’Inari tient aussi à d’autres faits. Selon le registre de l’OEB, la demande de brevet WO2023250505 est « réputée retirée »vi, Inari n’ayant pas respecté – volontairement ou pas – une étape de la procédure, entraînant une perte de droit. Bien que ces droits puissent être rétablis, Inari ne semble cependant pas très diligente pour soutenir ce dossier puisqu’elle a, par ailleurs, limité le territoire de ses droits à l’Europe, au Canada et aux États-Unis. Une des raisons à cela réside peut-être dans le fait que l’examen préliminaire de la demande internationale effectuée par l’OMPI a émis des objections sur le plan de la nouveauté et de l’activité inventive. En outre, le fait que la demande de brevet fasse référence à des moyens d’« intelligence artificielle » peut être différemment apprécié par les juridictions nationales et ainsi influencer la stratégie de protection territoriale d’Inari.

Un portefeuille brevets dédié à une plateforme basée sur l’IA

Inari dispose, par ailleurs, de plusieurs autres droits de brevets, notamment en Europe. C’est le cas de la demande européenne EP4018450, intitulée « Procédés et systèmes d’évaluation de variants génétiques » et déposée le 21 août 2020. Bien qu’elle ne mentionne pas explicitement l’« intelligence artificielle », cette demande porte sur l’utilisation d’outils informatiques pour, notamment, sélectionner et prédire les effets de variants génétiques au moyen de bases de données intégrant une pluralité de variantes génétiques d’organismes. D’après une recherche menée sur la base Lens, Inari détiendrait ainsi près d’une quarantaine de familles de brevetsvii mobilisant des outils informatiques à des fins prédictives dans le champ de la génomique. Cette politique d’Inari s’inscrit dans une volonté de protéger les fondements technologiques de sa plateforme SEEDesign™. Elle la définit comme un dispositif capable d’« exploiter des avancées récentes en génomique, en intelligence artificielle et en édition multiplexe de gènes [NDLR : sur plusieurs gènes] […] pour apporter des améliorations transformatrices en termes de rendement et d’efficacité d’utilisation des ressources ».

Cette multiplication de droits de brevets par Inari laisse entrevoir une stratégie d’appropriation technologique ambitieuse, voire agressive, par laquelle l’entreprise cherche, via sa plateforme propriétaire, à verrouiller l’usage d’approches combinant génomique, IA et modification génétique. Cette dynamique soulève toutefois une question fondamentale : dans quelle mesure l’IA contribue t-elle, comme le requiert la législation française, au caractère technique des « inventions » d’Inari ? Y a-t-il un saut qualitatif inventif ? Selon l’OEB, « des brevets peuvent être délivrés lorsque l’IA sort du domaine abstrait des algorithmes mathématiques et des modèles informatiques et qu’elle est utilisée pour résoudre un problème technique dans un domaine technologique ». Si Inari se limite à utiliser l’IA pour cribler des combinaisons génétiques en fonction de critères préexistants ou déjà connus, peut-on encore considérer qu’il s’agit d’une véritable invention au sens du droit des brevets ?

La question se poserait moins si l’on appliquait strictement ces mêmes législations française et européenne qui imposent, par ailleurs, que les revendications définissant les moyens techniques mis en œuvre par l’invention soient « claires et concises ». Ce serait le cas, par exemple, en spécifiant dans les revendications les « séquences régulatrices » permettant d’atteindre le résultat visé par le procédé de la demande de brevet WO2023250505.

Encadrer la brevetabilité à l’ère de l’IA

L’émergence de l’« intelligence artificielle » dans les processus de recherche et d’innovation appelle donc à définir plus précisément certains critères fondamentaux du droit des brevets. Lorsque l’invention émane, par exemple, d’un algorithme capable d’explorer un nombre immense de variants génétiques, peut-on encore parler d’activité inventive au sens juridique ? La frontière entre découverte et invention, souvent délicate à tracer dans le secteur du vivant, devient encore plus floue. Ce contexte pourrait justifier le réexamen du critère d’activité inventive, notamment, pour ne pas attribuer une protection excessive à des résultats issus principalement de calculs, qu’ils soient ou non automatisés. Il ne suffit pas que les résultats de ces calculs restent non vérifiés pour que ceux qui mettent œuvre les algorithmes aient une activité inventive. Le fait que les résultats de ces calculs n’aient pas été vérifiés implique au contraire un processus ultérieur de sélection qui, lui, n’est pas brevetable, y compris s’il est assisté par marqueurs ou IA.

Les différents systèmes de brevets ayant toutefois à présent globalement intégré l’« intelligence artificielle »viii, il convient de maintenir des garde-fous et en prévoir de nouveaux (transparence des demandes impliquant l’IA, publication du code source, accès aux données d’entraînement…). Il faudrait également définir clairement ce qu’est un procédé à base d’IA effectivement brevetable et le distinguer clairement des étapes ultérieures indispensables à un développement industriel de l’invention mais non brevetables, comme la sélection. En l’absence de ces éléments, le risque est élevé de voir délivrer des brevets portant sur des objets non vérifiables, voire non reproductibles, en contradiction avec les principes fondamentaux du droit des brevets.

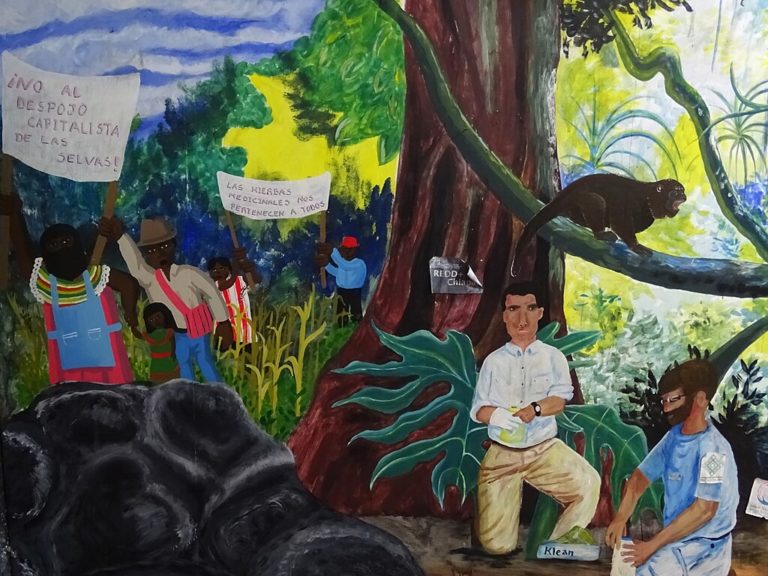

Dans le secteur agroalimentaire, l’appropriation incontrôlée de droits de brevets issus de l’« intelligence artificielle » affecterait dramatiquement l’accès aux ressources phytogénétiques, comme les semences, pour les petits/moyens obtenteurs et les agriculteurs. Au delà des contestations de Testbiotech, d’autres organisations de la société civile, comme ECVC (European Coordination Via Campesina), tirent la sonnette d’alarme quant à la nécessité d’interdire les brevets dans le domaine du vivant et à l’urgence de limiter au moins leur portée afin de prévenir une appropriation excessive, juridiquement contestable et contraire aux principes de souveraineté alimentaire et de biodiversité.

La jurisprudence sur l’IA comme « inventeur »

L’« intelligence artificielle » interroge la notion même d’inventeur, comme en témoigne la jurisprudence internationale. Plusieurs décisions ont tenté de clarifier la place de l’IA dans les systèmes de brevets, avec des approches parfois divergentes, notamment autour du cas DABUS, un système d’IA créé par Stephen Thaler qui aurait conçu deux inventions : un récipient alimentaire en plastique reposant sur la géométrie fractale et un dispositif d’alerte basé sur un signal lumineux (ou « flamme neuronale ») se déclenchant en cas d’urgence.

En 2019, deux demandes de brevet déposées auprès de l’OEB désignaient l’IA DABUS comme inventeur. L’OEB les a rejetées en 2020, estimant qu’un inventeur doit être une personne physique, position confirmée en appel en 2021ix. L’office n’exclut pas l’utilisation d’une IA dans le processus d’invention, mais exige qu’un humain soit toujours nommé comme inventeur.

Aux États-Unis, la Cour d’appel du circuit fédéral a statué en 2022 que, selon le Patent Act (législation sur les brevets des États-Unis), seul un être humain peut être désigné comme inventeurx. La machine DABUS, développée par Stephen Thaler, qui faisait l’objet de demandes de brevets de 2019, ne pouvait donc être reconnue comme telle. Une position similaire avait été adoptée au Royaume-Uni en 2021, la Cour suprême confirmant que le Patents Act de 1977 exige qu’un inventeur soit une personne physique, excluant de fait les systèmes d’« intelligence artificielle »xi.

La Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) a jugé en 2024 qu’il était possible de breveter une invention générée par IA, à condition qu’une personne humaine soit désignée en tant qu’inventeur officiel. Cette reconnaissance implicite du rôle de l’IA dans le processus inventif s’accompagne toutefois d’une exigence formelle d’activité humainexii.

Enfin, l’Afrique du Sud a fait figure de pionnière en devenant la première juridiction à reconnaître une IA en tant qu’inventeur, en acceptant la demande de brevet déposée sur le système DABUS en 2021xiii. Cette décision a été très médiatisée et constitue une rupture majeure par rapport aux doctrines classiques du droit des brevets, bien qu’elle n’ait pas encore été suivie par d’autres juridictions majeures.

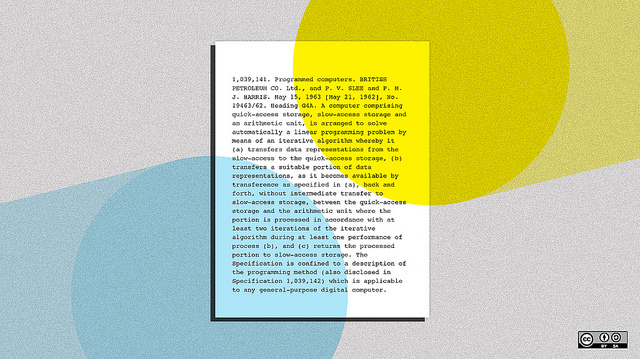

i OMPI, « PCT WO2023250505 – PRÉDICTION D’EFFETS DE SÉQUENCES RÉGULATRICES DE GÈNES SUR DES ENDOPHÉNOTYPES À L’AIDE D’UN APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE », déposée le 23 juin 2023 par Inari, 28 décembre 2023.

ii Inari Agriculture est une entreprise de biotechnologie basée à Cambridge (Massachusetts, États-Unis), qui utilise l’intelligence artificielle et les nouvelles techniques de modification génomique (NTG) pour « concevoir des semences pour un système alimentaire mondial plus durable. »

iii Selon l’Académie Nationale de médecine, un endophénotype est « une caractéristique biologique ou psychologique mesurable, héritable, associée à un gène et à une maladie (quelque soit le stade de celle-ci) retrouvée chez les membres de la famille non atteints par la maladie ».

Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine, « endophénotype », 2020.

iv Christoph Then, « Could just one NGT company take control of all plant breeding? », Testbiotech, 11 février 2025.

v Demande de brevet WO2023250505 / Inari Agriculture ; Revendication 1 (traduction OMPI) :

« Procédé de modification d’un type endophenotype dans une plante, le procédé comprenant, par un ou plusieurs dispositifs informatiques :

– l’obtention d’une pluralité de séquences régulatrices de gènes ;

– l’entrée de la pluralité de séquences régulatrices de gènes dans un modèle d’apprentissage automatique entraîné pour obtenir une pluralité de prédictions d’effets correspondant à une pluralité d’endophénotypes ;

– la sélection d’un ou plusieurs endophénotypes souhaités sur la base de la pluralité d’endophénotypes ;

– la sélection d’une séquence régulatrice de gènes conformément aux un ou plusieurs endophénotypes souhaités, et

– l’introduction de la séquence régulatrice de gènes sélectionnée dans la plante, modifiant ainsi le type endophenotype de la plante ».

vi Registre de l’Office européen des brevets, « Notification de perte de droits (règle 112.1) de la demande de brevet WO2023250505 », 14 février 2025.

vii Une « famille » recouvre plusieurs demandes de brevets déposées dans différents pays sur la base de la même invention.

viii OMPI, « Generative Artificial Intelligence », 2024.

ix OEB, « L’intelligence artificielle ne peut pas être désignée comme inventeur dans une demande de brevet », 6 juillet 2022.

x John Villasenor, « Patents and AI inventions: Recent court rulings and broader policy questions », Brookings, 25 août 2022.

xi Jenny Gibbs et Katie Simmonds, « Supreme Court confirms AI cannot be an inventor under the Patents Act », Womble Bond Dickinson, 16 mai 2024.

xii University of Surrey, « German court allows patents for AI-generated inventions », 4 juillet 2024.

xiii « Recent Developments in Artificial Intelligence and IP Law: South Africa Grants World’s First Patent for AI-Created Invention », The National Law Review, 3 août 2021.