Les brevets sur le vivant

La propriété intellectuelle englobe deux branches différentes : la propriété industrielle (brevets, certificats d’obtention végétale (COV), dessins et modèles industriels, marques et autres signes distinctifs [1]) et la propriété littéraire et artistique (dont les droits d’auteur). Breveter le vivant est une notion relativement nouvelle (1930 aux États-Unis), qui s’est accentuée avec l’avènement des biotechnologies au début des années 2000 et qui, on va le voir, pose un certain nombre de problèmes aux agriculteurs et même aux sélectionneurs conventionnels.

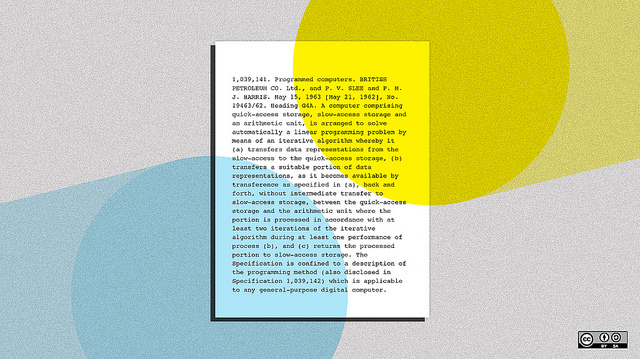

Un brevet est un titre de propriété portant sur une invention, qui confère à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation. C’est un droit d’interdire tout tiers de contrefaire son invention. Il est délivré pour une durée de 20 ans après quoi l’invention entre dans le domaine public.

Qu’est-ce qui est brevetable ?

Toute création ne peut pas être brevetable. Pour faire l’objet d’un brevet, il faut l’existence d’une invention (une solution technique à un problème technique) par opposition à une découverte qui est une simple observation d’un phénomène existant. L’invention doit être nouvelle (n’a pas déjà fait l’objet d’une divulgation écrite ou orale avant le dépôt de la demande de brevet), impliquer une activité inventive (ne pas être une solution évidente pour quelqu’un qui connaît le domaine), et pouvoir faire l’objet d’une application industrielle.

Ce qui est brevetable est précisé dans les accords sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC, article 27-1), qui s’appliquent à tous les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (soit 164 pays sur 200). Les pays non membres peuvent fixer leurs règles, dans le cadre toutefois des règles de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), qui compte 193 États membres.

Une découverte n’est pas une invention

Si une propriété nouvelle d’un matériau ou d’un objet connu est découverte, il s’agit d’une simple découverte qui n’est pas brevetable car la découverte en soi n’a aucun effet technique et n’est donc pas une invention [2]. Si, toutefois, cette propriété est utilisée à des fins pratiques, cela constitue alors une invention qui peut être brevetable.

Exemple : la découverte de la résistance au choc mécanique d’un matériau connu n’est pas brevetable, mais une traverse de chemin de fer construite avec ce matériau peut l’être. Le fait de trouver une substance dans la nature ne constitue également qu’une simple découverte et son objet n’est donc pas brevetable. Toutefois, si l’on peut montrer qu’une substance trouvée dans la nature produit un effet technique, elle peut être brevetable. Si un procédé d’obtention d’une substance trouvée dans la nature est mis au point, il peut être brevetable.

Si l’on découvre qu’un micro-organisme existe à l’état naturel et produit un antibiotique, le micro-organisme lui-même peut aussi être brevetable comme étant un des aspects de l’invention. De la même façon, un gène, dont on découvre qu’il existe à l’état naturel, peut être brevetable si l’on révèle un effet technique, par exemple son utilisation dans la fabrication d’un certain polypeptide ou dans la thérapie génique.

L’article 3.2 de la directive européenne 98/44 sur la brevetabilité stipule d’ailleurs qu’ « une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel » . L’Office Européen des Brevets (OEB) a intégré cette disposition dans sa législation.

Le vivant est concerné puisqu’il s’agit de toute invention dans tous les domaines technologiques. Par contre, compte-tenu du caractère technique de l’invention, sont exclues de la brevetabilité les créations abstraites (idées, théories scientifiques, créations esthétiques, programmes d’ordinateurs…).

Aux États-Unis : des plantes brevetées dès 1930

Aux États-Unis, le Plant Patent Act de 1930 reconnaît la possibilité de breveter des plantes, essentiellement ornementales, mais uniquement celles à multiplication végétative, sur une durée de dix-sept ans, et sans exemption de recherche ; et en 1970, le Plant Variety Protection Act protège les résultats des recherches phytogénétiques : ceci permet de déposer non seulement l’équivalent des certificats d’obtention végétale, mais aussi des brevets et cela non seulement sur les variétés transgéniques mais aussi sur les variétés classiques et à reproduction sexuée [3]. Le brevetage d’une bactérie en 1980 (arrêt de la Cour suprême des États-Unis, dit « Chakrabarty », du nom du demandeur du brevet) ouvre la voie à une accélération des brevets sur le vivant : en 1985, la Cour d’appel de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office, le bureau des brevets étasunien) déclare que « tout ce qui pousse et vit sous le soleil grâce à l’ingéniosité humaine peut être breveté ». Et cette même année, un maïs est breveté. Une huître polyploïde (à plusieurs chromosomes) l’est en 1987, une souris transgénique programmée pour développer des cancers en 1988 (« Oncomouse » de Harvard et Dupont). Cette dernière fera également l’objet d’un brevet délivré par l’Office européen des brevets (OEB) en 1992.

Un jugement de la Cour suprême des États-Unis du 13 juin 2013 a cependant décidé, au sujet de gènes humains brevetés par l’entreprise Myriad Genetics, que « l’ADN produit naturellement est un produit de la nature et n’est pas éligible pour un brevet simplement parce qu’il a été isolé » [4]. En revanche, l’ADN de synthèse peut l’être selon le même jugement.

L’article 27-3(b) des ADPIC précise les exclusions de la brevetabilité : tout ce qui est contraire à l’ordre public, la moralité, ou qui va à l’encontre de la santé et la vie des personnes et des animaux, ou qui est utile pour préserver les végétaux ou pour éviter les graves atteintes à l’environnement. En outre, l’article précise que pourront être aussi exclus de la brevetabilité « les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux autres que les procédés non biologiques et microbiologiques », pour autant qu’ils soient protégés par un autre système « sui generis » (voir infra).

Union européenne : le vivant partiellement brevetable

La brevetabilité du vivant au sein de l’Union européenne est régie par la directive européenne 98/44, et les brevets sont délivrés par l’Office européen des brevets (OEB) [5], institué par la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE) [6].

La Convention sur le brevet européen (CBE) [7] et la directive 98/44 utilisent le droit donné par l’article 27-3 b des ADPIC en prévoyant que « sont exclues de la brevetabilité les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention des végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ». A noter que suite à l’arrêt « Chakrabarty », le président de l’OEB a modifié les règles de fonctionnement de cet organisme : « […] L’article 53-b de la CBE peut être interprété en ce sens que la propagation du micro-organisme elle-même est un procédé microbiologique et que, par conséquent, le micro-organisme, étant donné qu’il est un produit obtenu par un procédé microbiologique, peut être breveté […] ».

La directive 98/44 précise, à l’article 4-2, que « les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale ». Par exemple, une demande de brevet sur une famille de plantes (par exemple, toutes les dicotylédones, comme les haricots…) est admissible alors qu’une demande de brevet sur une seule variété de haricot ne le serait pas.

Et l’article 4-3 de la directive 98/44 prévoit, comme la CBE, que sont brevetables les inventions ayant pour objet un procédé microbiologique ou d’autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés. Les animaux et les végétaux obtenus par des procédés microbiologiques sont donc également brevetables, comme par exemple des animaux ou plantes génétiquement modifiés par transgenèse ou par toutes autres nouvelles techniques de modification du vivant [8], dites « NTG », telles que Crispr/Cas 9, Talen, « doigts de Zinc »... Ainsi, en Europe (comme aux États-Unis et dans de nombreux pays) les brevets couvrant ces « nouveaux OGM » issus des NTG remplissent les portefeuilles de propriété industrielle de grandes entreprises semencières.

L’OMC oblige à protéger les variétés végétales

Toujours selon cet article 27-3b, les membres de l’OMC devront prévoir « la protection des variétés végétales par des brevets, [ou] par un système sui generis efficace ou par une combinaison des deux moyens ».

La protection des variétés végétales est donc obligatoire pour les membres de l’OMC, les moyens de parvenir à cette fin pouvant varier. La mention d’un « système sui generis efficace » est une allusion au système de l’Union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV). Mais aucun pays n’a l’obligation d’adhérer à l’UPOV, il peut adopter un autre système de protection [9]. C’est par exemple le cas d’un grand pays comme l’Inde.

Des brevets sur des plantes « conventionnelles »

Des plantes non transgéniques ont été brevetées ces dernières années, soulevant l’ambiguïté de la loi européenne. En effet, ne sont pas brevetables « les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux », mais la limite de ce qui est ou pas « essentiellement biologique » est souvent floue. Ces dernières années, deux affaires (des brevets portant sur des plants de tomates et de brocoli [10] [11] ont suscité un nouveau débat de principe, au sein de l’OEB, sur la brevetabilité des plantes et des animaux : la question portait sur le fait de savoir si, malgré un procédé de sélection essentiellement biologique, non brevetable au sens de la CBE, le produit qui en est issu peut être brevetable. Pour la Grande chambre des recours de l’OEB, la réponse est oui [12].

Mais le 14 mai 2020, coup de théâtre : la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets, dans son avis G 3/19, a conclu que les plantes et les animaux obtenus exclusivement par des procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables [13]. Cette mesure s’applique à tous les éventuels brevets délivrés après le 1er juillet 2017.

La portée des droits de brevets concernant les « nouveaux OGM » issus des NTG peut être telle qu’elle couvre des végétaux (plantes, semences…) obtenus de manière conventionnelle. Leur validité peut à cet égard être mise en cause. La multitude de ces droits, aux mains des grandes entreprises semencières, créé néanmoins un risque judiciaire important pour les paysans, petits et moyens semenciers et agriculteurs, qui ne peuvent aisément savoir si leurs activités sont couvertes par de tels brevets.

Les brevets modifient l’agriculture

Le brevetage du vivant modifie les rapports de force dans le monde agricole. Comme on l’a vu, si une plante est brevetée, cela signifie qu’il est interdit de garder une partie de la récolte pour en faire la semence de l’année suivante, et il est impossible de s’échanger des semences. Or l’échange entre agriculteurs est ce qui a engendré une grande agrobiodiversité, avec des semences adaptées aux terroirs. Autrement dit, le brevet entraîne une « stérilité juridique » des plantes agricoles, de laquelle découle un appauvrissement de la biodiversité cultivée.

Autre conséquence : au coût de la semence en tant que telle s’ajoute le coût des royalties (ou redevances). Il augmente progressivement au fil des ans et atteint en moyenne 31% du prix des semences en 2011 [14], contre par exemple 4% du prix de la semence de soja au Brésil en 2006 [15]. Aux Etats-Unis, les prix des semences génétiquement modifiées (maïs, soja et coton) ont augmenté en moyenne de 463% entre 1990 et 2020 [16].

Les brevets modifient la recherche et la sélection variétale

Si un Certificat d’obtention végétale (COV) permet à un semencier de repartir librement et sans autorisation d’une variété pour en créer une autre (privilège du sélectionneur), il n’en va pas de même pour un brevet : aucun produit issu d’une recherche ne pourra être commercialisé s’il contient un élément breveté pour lequel le détenteur n’a pas accordé une licence.

Du coup, toute recherche en laboratoire commence par une enquête pour savoir si le matériel biologique est « libre d’exploitation », c’est à dire libre de brevet… Recherches jamais simples car aucune obligation n’est faite aux détenteurs de brevets de lister l’ensemble des brevets présents dans leurs variétés. Les bases de données de brevets, par exemple celle de l’OEB, n’indiquent pas dans quelles variétés les éléments brevetés sont insérés [17]). Une autre base, Pinto, gérée par Euroseeds, l’organisation représentant les semenciers à l’échelle européenne, liste des brevets mentionnés par leur titulaires sur la base du volontariat et ne donc peut donc être exhaustive. Ces lacunes augmentent le coût des recherches, et en limitent considérablement le champ. Plusieurs voix se sont élevées pour faire interdire tout brevet sur les plantes [18].

Impossibilité d’étudier certaines PGM du fait des brevets

Non seulement la recherche à partir d’une plante brevetée est compliquée, mais une recherche indépendante sur une plante brevetée devient elle aussi difficile : « Aucune recherche ne peut être légalement conduite pour répondre aux nombreuses critiques impliquant ces plantes [génétiquement modifiées (PGM)] » : ce constat était celui de 26 entomologistes étasuniens qui, en 2009, se sont plaints auprès de l’Agence étasunienne de protection de l’environnement (EPA) de ne pouvoir avoir accès aux semences de PGM commercialisées, nécessaires à leur recherche. Aux États-Unis, les brevets sur des gènes ou des plantes obligent les chercheurs universitaires à solliciter les entreprises qui les détiennent [19].

Les brevets renforcent les monopoles

Les brevets étaient censés, « dans une optique libérale », empêcher les monopoles en rendant publique l’information sur les inventions. Mais à partir du moment où une entreprise a atteint une certaine masse critique (en chiffre d’affaire et en nombre de brevets), elle peut sans trop de problèmes rafler de plus en plus d’autres brevets, soit en rachetant ses concurrents, soit en leur intentant des procès… tout en mettant des sommes considérables en recherche développement, donc avec une probabilité forte de déposer encore d’autres brevets à terme. Comme il faut une ribambelle d’avocats pour pouvoir « défendre » ses brevets, un petit inventeur ne pourra que difficilement savoir si son brevet a été violé ou non, et encore plus difficilement le défendre…

Du coup, les semenciers sont de plus en plus grands, de moins en moins nombreux [20] (en septembre 2016, trois gros groupes sont en train d’émerger suite à des rachats/fusions : DuPont et Dow, Syngenta et ChemChina, et Bayer et Monsanto [21]) ; et les grosses entreprises s’accordent entre elles des accords croisés de licences, renforçant encore leur domination sur le marché [22] [23]. En outre, certaines entreprises tentent d’étendre le domaine des brevets, soit à des caractères natifs [24] [25], soit aux produits issus de plantes ou d’animaux (farine issue de culture transgénique ou animaux nourris avec ces PGM [26]).

La directive européenne 98/44 n’empêchera pas la biopiraterie

Le considérant 27 de la directive 98/44 aborde le thème de l’origine des ressources biologiques utilisées, recommandant « le cas échéant » de donner « une information concernant le lieu géographique d’origine » de la ressource. Le caractère facultatif de cette origine montre qu’il ne faut pas compter sur cette directive pour protéger les pays dont sont issues les ressources génétiques, comme le stipule pourtant la Convention sur la diversité biologique (CBD) (cf.Lutte contre la biopiraterie : le Protocole de Nagoya et le TIRPAA).

Le brevet en passe de remplacer le COV ?

Comme le brevet, le certificat d’obtention végétale (COV) fait partie des droits de propriété intellectuelle. Il protège l’obtenteur tout en permettant aux sélectionneurs de repartir d’une variété protégée par un COV pour en mettre une nouvelle sur le marché : c’est l’exception du sélectionneur. Même si le COV entrave l’agriculteur dans sa faculté à multiplier, échanger et vendre les variétés protégées (l’agriculteur ne peut le faire que pour certaines variétés – « privilège de l’agriculteur » – et en payant une redevance), il n’est pas aussi rigide que le brevet, qui, on vient de le voir, s’applique aussi, et de plus en plus, à des plantes, transgéniques mais aussi « communes » (33 brevets sur des plantes non GM fin 2006, contre plus de 4000 sur des PGM). Une bataille s’est engagée entre petits semenciers européens, qui défendent le système des COV, et les grandes industries semencières, qui soutiennent les brevets. Mais pour Guy Kastler, ex délégué général du réseau semences paysannes, et membre de la Confédération paysanne, « le couple brevet/COV permet (enfin !) de donner aux obtenteurs de variétés un outil simple, efficace et peu onéreux (le marquage moléculaire de l’information génétique brevetée), de traçabilité de leur propriété intellectuelle dans les champs, les récoltes et les produits qui en sont issus. Ils peuvent ainsi exiger efficacement les royalties sur les semences de ferme des 21 espèces autorisées par le règlement 2100/94 [sur la protection des obtentions végétales] et interdire les autres semences de ferme. Ils pourront aussi s’approprier les récoltes et interdire effectivement les semences de variétés non protégées et contaminées par un gène breveté » [27].

| Système alternatif (comme en Inde) [28] | Convention UPOV 1978 | Convention UPOV 1991 | Brevets (en Europe) | |

| Les agriculteurs sont autorisés à vendre des semences protégées | oui [29] | non | non | non |

| L’échange de semences protégées est autorisé | oui | oui | non | non |

| La reproduction des semences protégées « à la ferme » est autorisée | Possible dans une certaine mesure [30] | Possible dans une certaine mesure [31] | ||

| Les semences protégées peuvent être utilisées librement pour l’obtention de nouvelles variétés | oui | oui | En principe oui, mais avec certaines restrictions [32] | non |

| Les variétés locales développées par les paysans peuvent aussi être protégées | oui | non | non | non |

Source : Semences agricoles, monopole privé sur un bien public, Vers un développement solidaire n°233, N° spécial avril 2014, Déclaration de Berne, ProSpecie Rara