Actualités

Biologie de synthèse, des discussions qui impliquent les OGM

Depuis une quinzaine d’années, des États discutent « biologie de synthèse » à l’international. Si, à ce jour, une définition « opérationnelle » existe, les contours de ce domaine restent difficiles à cerner. Parler de biologie de synthèse relève-t-il d’un simple changement de sémantique ou d’une réelle nouvelle frontière du domaine des biotechnologies ? Pour l’instant, des exemples d’organismes ou molécules obtenus par biologie de synthèse s’accumulent : protéines non naturelles, plantes OGM, bactéries OGM, virus recréés, modification du vivant directement dans l’environnement, insectes OGM, xénobactéries…

Depuis 2010, l’encadrement des organismes, composants et produits obtenus par biologie de synthèse fait l’objet de discussions au sein de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Après des années de discussions, ce domaine dispose d’une définition opérationnelle qui permet aux participants d’échanger sur base de recherches d’informations conduites au sein de différentes instances. Une réunion récente de la CDB permet, via ses documents préparatoires, de lire des exemples d’organismes ou molécules produits par biologie de synthèse. En Europe, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) produisait, entre 2020 et 2022, des opinions sur les plantes1 et les micro-organismes2 qui listent également des exemples permettant de mieux cerner ce que recouvrirait la biologie de synthèse.

Parler de biologie de synthèse pour ne pas parler d’OGM ?

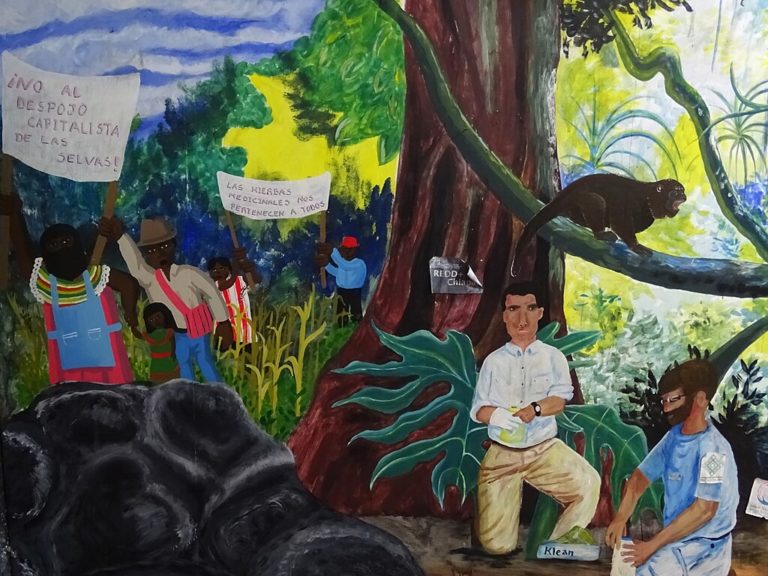

Ces travaux font ressortir qu’à ce jour, parler d’organismes obtenus par biologie de synthèse revient dans la plupart des cas à en fait parler d’OGM. L’AESA résume clairement les choses en écrivant à propos des plantes obtenues par biologie de synthèse qu’elles sont des OGM : « la biologie de synthèse est un domaine de recherche évoluant rapidement et résultant en de nouvelles techniques pour le design d’organismes génétiquement modifiés »3. Comme nous allons le voir, la très grande majorité – sinon l’intégralité – des exemples fournis par la CDB ou l’AESA de produits actuels de biologie de synthèse sont des OGM ou des produits obtenus à partir d’OGM. Alors que l’encadrement réglementaire des OGM est établi depuis de nombreuses années, les industries ont commencé à utiliser l’expression « Biologie de synthèse » pour attirer des financements et, si possible, restreindre le champs de législations existantes telles que celle sur les Organismes Vivants Modifiés. Mais cette sémantique agglomérant plusieurs techniques, organismes ou produits déjà réglementés comme OGM avec des réalisations encore théoriques, nombreuses sont les personnes ayant du mal à cerner les contours la biologie de synthèse, à l’instar des experts internationaux et européens, comme nous allons le voir.

D’autres réflexions, perceptions ou définitions, moins institutionnelles, de ce qu’est la biologie de synthèse existent. Inf’OGM s’en est fait l’écho, en 2022, dans le cadre d’un dossier dédié et reviendra dessus dans d’autres articles. Dans le présent article, seules les approches adoptées par les instances officielles que sont la CDB et l’AESA à propos des réalisations actuelles de la biologie de synthèse seront abordées, puisque ce sont celles mises officiellement sur la table des politiques.

Des discussions en cours à l’international

Reprenant le flambeau d’un group spécial d’experts techniques sur la biologie de synthèse, un « Groupe spécial d’experts techniques multidisciplinaire sur la biologie de synthèse » était créé fin 2022 au sein de la CDB. Composé d’experts nommés par certains États signataires, par des organisations de la société ou encore des organisations de communautés locales4, ce groupe a commencé concrètement son travail de recherche d’informations mi-2023. A la lecture des documents préparatoires d’une réunion récente de ce groupe d’experts, définir ce qu’est la biologie de synthèse apparait comme un exercice non consensuel5. En 2014, la CDB écrivait qu’aucune « définition de la biologie de synthèse n’a fait l’objet d’aucun accord à l’international »6. Cette situation se devait d’être résolue afin de permettre aux discussions d’avoir lieu au sein de la CDB. Une « définition opérationnelle » était donc adoptée à cette fin et en 2016, la CDB considérait finalement que la biologie de synthèse est « un développement supplémentaire et une nouvelle dimension de la biotechnologie moderne qui combine science, technologie et ingénierie pour faciliter et accélérer la compréhension, le design, le redesign, la fabrication et/ou la modification de matériels génétiques, d’organismes vivants et de systèmes biologiques ».

Le groupe spécial d’experts a ainsi hérité d’une liste, établie en 2022 après de nombreuses discussions par la CDB et les observateurs7, de 17 cas à renseigner au titre d’exemples d’utilisation de la « biologie de synthèse »8. Une liste dans laquelle on retrouve nombre d’OGM ou produits obtenus à partir d’OGM dont Inf’OGM s’est récemment fait l’écho. On y trouve ainsi les « vaccins auto-diffusés pour la faune sauvage » consistant en des virus modifiés génétiquement pour se reproduire dans leurs hôtes mais avec une virulence moins élevé, des « systèmes d’insectes autolimitatifs » désignant des insectes modifiés par transgénèse (ou de nouvelles techniques de modification génétique) pour être stériles, le « forçage génétique pour lutter contre les maladies à transmission vectorielle et les espèces envahissantes ». Sont également listés les « bactéries modifiées [génétiquement] pour la fixation de l’azote et les engrais », les plantes modifiées génétiquement par de nouvelles techniques (les OGM/NTG), des projets de modification de la population microbienne du sol (microbiome), l’interférence à ARN pour modifier transitoirement des plantes agricoles, le développement de « nouvelles chimies pour modifier les organismes sur le terrain ou dans la nature »…

D’autres domaines émergent du fait, par exemple, des questions de sécurité qu’ils soulèvent directement. Il a ainsi été identifié que l’approche de la biologie de synthèse est également utilisée pour « recréer des virus par synthèse chimique de l’ADN », ce qui, évidemment, pose question en termes de bioterrorisme éventuel. Pour ce qui est de « l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique », les experts internationaux estiment que cela permettra « de guider l’ingénierie ou la création d’organismes, de composants et de produits de la biologie de synthèse ». Mais ils notent que ces outils progressent plus rapidement, presque trop rapidement, pour que les experts puissent en évaluer les risques associés et les surveiller…

Des plantes OGM développées par biologie de synthèse…

En 2018, la Commission européenne mandatait ses experts de l’AESA pour obtenir des rapports sur la biologie de synthèse dans le domaine végétal et celui des micro-organismes. Dans ce mandat, la Commission européenne rappelait avoir listé six types de développements utilisant la biologie de synthèse : «les bibliothèques de composants génétiques et méthodes, les cellules minimales et les design de chassis, les protocellules et les cellules artificielles, la xénobiologie, la synthèse d’ADN et l’édition du génome, […] la « biologie faites-le-vous-mêmes9 » ».

27 cas de plantes obtenues par biologie de synthèse ont ainsi été identifiés et donnés comme exemples (cf. tableau ci-dessous pour certains d’entre eux). L’AESA listait ainsi des plantes génétiquement modifiées pour avoir une « composition optimale d’huile », des plantes modifiées pour exprimer des séquences génétiques bactériennes « améliorant la photosynthèse », des résistances à des stress abiotiques, comme la tolérance au sel, à la sécheresse ou à la chaleur… Une modification génétique de tomate sauvage a également été identifiée (l’AESA parle de « domestication de novo »). Il s’agit d’une espèce sauvage de tomate modifiée par de nouvelles techniques génomiques pour en augmenter les rendements et la productivité. D’autres travaux sur des tomates non sauvages ont été identifiés, comme ceux visant à modifier leur valeur nutritionnelle ou leur faire produire des molécules insecticides, des pyréthrines.

| Plantes | Caractéristiques | Modification génétique opérée |

|---|---|---|

| Pomme de terre | Tolérance à la sécheresse | Insertion d’une séquence génétique par transgénèse |

| Tomate | Augmentation des rendements et de la productivité de tomates sauvages | Six mutations (type insertions/délétions de nucléotides) via Crispr/Cas9 exprimée par transgénèse intermédiaire |

| Production de pyréthrine insecticide | Insertion de trois séquences génétiques par transgénèse | |

| Canne à sucre | Réduction du taux de lignine et augmentation de la production de sucres simples pour la production d’agrocarburants | Délétions dans 107 séquences génétiques via TALEN exprimée par transgénèse intermédiaire |

| Banane | Résistance au pathogène Sigatoka | Insertion de deux séquences génétiques par transgénèse |

| Cameline | Modification de la composition en huile et acide gras | Insertion de cinq à sept séquences génétiques par transgénèse |

En termes de perspective de commercialisation, l’AESA note que « très peu de projets sont suffisamment avancés pour être considérés comme menant potentiellement à une commercialisation dans un futur proche ». Pour l’AESA, les futures plantes OGM issues de la biologie de synthèse à possiblement arriver sur le marché européen dans la décennie à venir seront très probablement obtenues par « des technologies existantes dont celles résultant d’insertion de transgène et d’édition du génome ».

… et des micro-organismes OGM également

Concernant les micro-organismes obtenus par biologie de synthèse, l’AESA a la même conclusion que pour les plantes, ce sont des OGM10. Une constatation importante est néanmoins ajoutée pour ces micro-organismes OGM (MGM), à savoir que les modifications génétiques peuvent « aller de très similaires à celles déjà évaluées dans les cadre des techniques de modification génétique à (très) éloignées avec des caractéristiques non familières aux niveaux génotypiques ou phénotypiques comme dans le cas des xénobiontes », organismes sur lesquels nous revenons plus loin.

Pour son travail sur les MGM, l’AESA a également effectué un tour d’horizon. En préambule, le rendu de ce tour d’horizon est annoncé incomplet. L’AESA note ainsi que les micro-organismes génétiquement modifiés par biologie de synthèse en vue de produire des organismes à visée médicale n’ont pas été retenus. De tels micro-organismes constituaient « un nombre significatif des publications trouvées […]. Les détails ont révélé que ces micro-organismes sont produits à des fins médicales (par exemple pour vaccination) ». Le mandat reçu par l’AESA concernant les utilisations agro-alimentaires, elle ne s’y est donc pas intéressé. Au final, onze cas de MGM obtenus par biologie de synthèse ont été identifiés. Sur ces onze cas, l’AESA en donne quatre en exemples, résumés dans le tableau ci-dessous.

| Micro-organismes | Caractéristiques | Modification génétique opérée |

|---|---|---|

| Virus de la tristeza des agrumes | Résistance à une bactérie pathogène | Insertion dans le génome viral de trois séquences génétiques codant une protéine d’épinard à action anti-bactérienne par transgénèse |

| Bactérie Klebsiella oxytoca | Fixation de l’azote atmosphérique dans le sol | Délétion d’ADN « non codant », de séquences génétiques « non essentielles » et de régulation -Réorganisation, via synthèse chimique de l’ADN « codant », des séquences « essentielles » et des facteurs de régulation |

| Levure Saccharomyces cerevisiae | Production de cétone de framboise lors de la fermentation de bière | Insertion de quatre séquences génétiques (fusionnées ou non) par transgénèse |

| Bactérie (xénobiontes) | Diverses selon les modifications | Modification génétique pour induire la production de protéine inexistante dans la nature avec un acide aminé (brique de base des protéines) synthétique non naturel. Production de bactérie avec un ADN à six bases et non quatre : les quatre bases naturelles et deux synthétiques, inexistantes dans la nature. |

Le cas des « xénobiontes », sur lequel Inf’OGM s’est déjà penché, est très particulier. Les xénobiontes sont des organismes non naturels au sens où on ne les trouve pas dans la nature puisque leur génome ou leurs protéines contiennent, outre les éléments de base naturels, des éléments issus de synthèse biochimique. L’AESA écrit qu’il s’agit d’organismes « fabriqués à partir de produits non naturels ». L’idée est de produire des micro-organismes ayant une molécule de xénoADN ou des xénoprotéines composées de briques de base synthétiques non-naturelles, en plus des bases naturelles.

En termes d’utilisation commerciale potentielle, le champ est ouvert : les experts européens notent que « les xénoprotéines agissant comme enzymes, agents thérapeutiques, toxines ou avec d’autres activités pourraient avoir un potentiel certain pour des utilisations médicales, en biotechnologie industrielle ou en ingénierie environnementale ». De leur côté, les xénoADN sont vus comme « agent de confinement » potentiels, les xénobactéries produisant des xénoprotéines ou ayant un génome composé de xénoADN ne pouvant se multiplier que si les briques non-naturelles sont fournies dans le milieu où elles se trouvent.

Pourquoi ces discussions sur la biologie de synthèse ?

A lire les documents préparatoires aux réunions de la CDB ou les rapports de l’AESA, le constat porté sur les organismes obtenus par biologie de synthèse est qu’il s’agit d’OGM. La question reste posée pour les produits obtenus à partir de tels organismes puisque le cadre international de la CDB concerne les organismes vivants modifiés. Certains produits obtenus à partir d’OGM comme les sprays à ARN (quand produits à partir de cellules/microorganismes génétiquement modifiés) pourraient ne pas être considérés comme des organismes, voire comme des organismes non vivants ou du moins à reproduction non autonome, à l’image des virus.

Dans le domaine des biotechnologies et des OGM en particulier, les industries sont généralement enclin à restreindre le champ d’application des législations à certains produits de manière à pouvoir avoir un accès plus libre au marché pour leurs « nouveaux » produits. C’est la stratégie suivie en Europe avec le changement de sémantique visant à nommer les plantes OGM obtenus par de nouvelle techniques comme des « NTG ». Le premier réflexe des entreprises au sein de la CDB fut donc de refuser de parler de la biologie de synthèse, arguant qu’elle était hors du domaine couvert par la CDB. Cette approche fut finalement contrée par les organisations de la société civile qui réussirent à en faire un sujet de discussions. Des années plus tard, il reste encore à voir où ces discussions vont mener…

- Le tour d’horizon des plantes OGM obtenus par biologie de synthèse :

Katharina Unkel et al., « Mapping of plant SynBio developments in the agri-food sector », EFSA Supporting Publications, Volume17, Issue3, Mars 2020.

Les opinions de 2021 et 2022 de l’AESA sur ces plantes OGM :

EFSA Panel on Genetically Modified Organisms (GMO), « Evaluation of existing guidelines for their adequacy for the molecular characterisation and environmental risk assessment of genetically modified plants obtained through synthetic biology », EFSA Supporting Publications, Volume19, Issue2, Février 2021.

EFSA Panel on Genetically Modified Organisms (GMO), « Evaluation of existing guidelines for their adequacy for the food and feed risk assessment of genetically modified plants obtained through synthetic biology », EFSA Supporting Publications, Volume20, Issue7, Juillet 2022.

↩︎ - Le tour d’horizon des micro-organismes OGM obtenus par biologie de synthèse :

Cécile J.B. van der Vlugt, « Horizon Scan of Synthetic Biology Developments for Microorganisms with application in the Agri-Food Sector », EFSA Supporting Publications, Volume17, Issue3, Mars 2020.

Les opinions de 2020 et 2022 de l’AESA sur ces MGM :

EFSA Scientific Committee, « Evaluation of existing guidelines for their adequacy for the microbial characterisation and environmental risk assessment of microorganisms obtained through synthetic biology », EFSA Supporting Publications, Volume18, Issue10, October 2020.

EFSA Scientific Committee, « Evaluation of existing guidelines for their adequacy for the food and feed risk assessment of microorganisms obtained through synthetic biology », EFSA Supporting Publications, Volume20, Issue8, August 2022.

↩︎ - cf. note 2. ↩︎

- CBD, « Synthetic Biology // Ad Hoc Technical Expert Group », 17 Janvier 2024. ↩︎

- CBD, « Meeting documents // Twenty-sixth meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice », 13–18 Mai 2024. ↩︎

- CBD, « Potential positive and negative impacts of components, organisms and products resulting from synthetic biology techniques on the conservation and sustainable use of biodiversity, and associated social, economic and cultural considerations », 24 Septembre 2014. ↩︎

- https://www.cbd.int/synbio/resources/technical_series ↩︎

- CBD, « Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice », 13 Février 2024. ↩︎

- Voir notamment le travail de Sarah Angeli Aguiton qui s’est penché sur ce domaine de la biologie de synthèse :

Jacques DANDELOT, « Peut-on réguler la biologie synthétique ? », Inf’OGM, 7 Mai 2018. ↩︎ - cf. note 2. ↩︎