Actualités

OGM : ce que propose Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise

Jean-Luc Mélenchon souhaite maintenir « l’interdiction de cultures d’OGM » et appliquer ce principe aux nouveaux OGM qui « présentent les mêmes risques environnementaux, de santé publique et économiques que les OGM de première génération ». Lle candidat propose de réintégrer « dans chaque territoire, de la production fourragère, des productions végétales et des activités d’élevage » et de favoriser les systèmes herbagers dans l’élevage.

La recherche agronomique doit « bénéficier à la transition écologique de l’agriculture et impliquer la participation active des agriculteurs ». Jean-Luc Mélenchon s’oppose donc à l’expérimentation des OGM, propose un « financement public à 100 % des activités de l’Inra », et autres centres de recherches publiques afin de libérer (sic) « la recherche agronomique du poids des lobbys privés ».

Il défend « le principe de la non-brevetabilité du vivant » et souhaite favoriser le développement des semences paysanne et financera « les efforts de recherche en faveur de la sélection participative associant les paysans ».

Inf’OGM – Si vous êtes élu Président de la République française, quelle sera votre politique en matière de culture de plantes transgéniques ?

J.-L. M. Si la France Insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon arrivent au pouvoir en mai 2017, nous maintiendrons fermement l’interdiction de cultures d’OGM et appliquerons ce principe pour les « OGM cachés » issus des nouvelles techniques de modification génétique qui échappent à l’actuelle législation sur les OGM.

La France importe annuellement environ quatre millions de tonnes de soja OGM pour l’alimentation de son bétail. Que pensez-vous de cette situation ?

J.-L. M L’importation de soja OGM pour l’alimentation du bétail n’est pas la solution. Nous réintégrerons donc dans chaque territoire de la production fourragère, des productions végétales et des activités d’élevage. Nous favoriserons l’évolution des modes de production d’élevage, notamment les systèmes herbagers. Il est nécessaire de mettre fin à l’actuelle sur-spécialisation des territoires et à la dépendance en protéines végétales importées.

Il n’est donc pas question d’harmoniser les autorisations concernant les OGM avec l’Amérique du Nord. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles nous nous opposons aux accords de libre-échange en cours de négociation. Ainsi, nous ferons obstacle – au besoin par l’usage du droit de veto – à la conclusion du cycle de Doha de l’OMC et à la signature des accords de libre-échange (TAFTA avec les États-Unis, CETA avec le Canada).

Le gouvernement français soutient la recherche sur les modifications génétiques, notamment avec des partenariats publics privés comme Genius. Que pensez-vous de ces contrats et recherches ?

J.-L. M. Nous souhaitons la libération de la recherche agronomique du poids des lobbys privés, au moyen d’un financement public à 100 % des activités de l’Institut national de la recherche agronomique (Inra), des universités et autres institutions publiques de recherche travaillant dans le domaine agricole (IRSTEA, IRD, etc.).

Cela passe notamment par une augmentation de leurs dotations, une résorption de la précarité en leur sein, une modification de la composition de leur conseil d’administration et des nouvelles orientations reflétées par la lettre de mission de leur président.

La recherche agronomique se doit d’être indépendante et poursuivre un impératif d’intérêt général. Elle doit bénéficier à la transition écologique de l’agriculture et impliquer la participation active des agriculteurs (à travers notamment les dispositifs de recherche action).

Le partenariat public privé, tel que Génius, explore le domaine des nouvelles techniques de sélection et entend apporter de nouvelles « solutions biotechnologiques » pour l’agriculture. Nous estimons qu’un certain nombre de ces innovations technologiques relève des OGM. Nous sommes opposés à leur expérimentation et leur commercialisation.

Les entreprises développent actuellement des nouveaux OGM. Elles souhaitent que ces OGM ne soient pas soumis à la législation des plantes transgéniques. La société civile, elle, réclame que tout organisme dont l’ADN a été modifié en laboratoire soit considéré comme un OGM. Quelle est votre position sur ce sujet particulièrement sensible ?

J.-L. M. Les entreprises de biotechnologies développent actuellement de nouvelles techniques de modification génétique (mutagénèse dirigée, cisgenèse, Crispr/cas9, etc.) pour créer de nouvelles variétés. Ce faisant, elles cherchent à contourner la législation sur les OGM en vigueur en Europe. Ces variétés constituent des « OGM cachés » qui présentent les mêmes risques environnementaux, de santé publique et économiques que les OGM de première génération. Si nous sommes élus, nous interdirons la culture des « OGM cachés », à l’instar de ce que nous proposons pour les OGM.

Les brevets sur le vivant sont-ils un outil de soutien à l’innovation agricole ou un frein à l’autonomie paysanne et une menace pour la diversité cultivée ?

Nous considérons que les brevets sur le vivant sont une accaparation par le marché de biens communs de l’humanité, conduisant aux monopoles de multinationales. Le développement des brevets sur le vivant est incompatible avec la préservation de la biodiversité et le modèle d’agriculture paysanne et écologique que nous souhaitons défendre. Nous défendrons donc le principe de la non-brevetabilité du vivant.

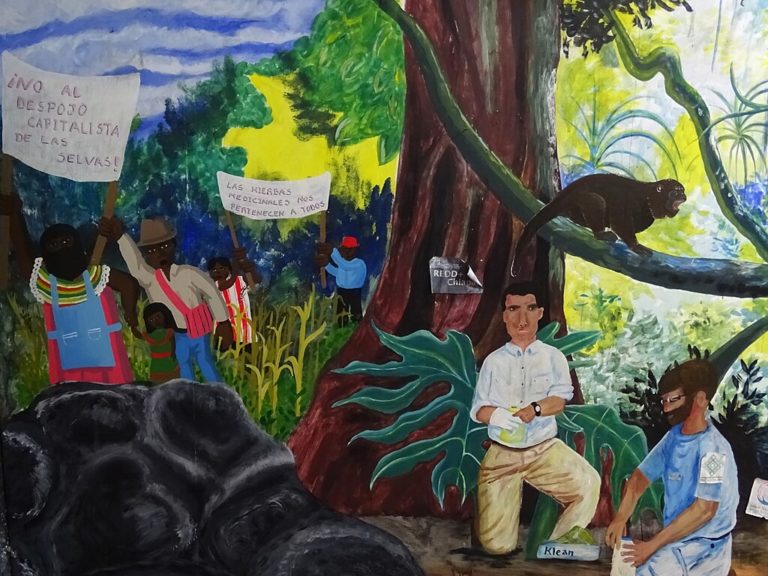

Nous serons à l’initiative de la création d’un mécanisme juridique international de protection des ressources génétiques, de reconnaissance du droit des paysans à les utiliser librement et de lutte contre la biopiraterie.

Les semences paysannes ont un avenir en France et en Europe ? Si oui, que proposez-vous pour les encourager ?

J.-L. M. Nous défendons la reconnaissance des semences paysannes.

Les semences paysannes sont le fruit du travail de sélection des paysans, soucieux de préserver la biodiversité cultivée, d’adapter leurs semences à leur terroir et aux conditions environnementales. À l’inverse, l’industrie semencière impose aux paysans un nombre réduit de variétés sélectionnées adaptées aux systèmes de culture intensifs en intrants chimiques et aux filières agro-industrielles.

Les réglementations qui encadrent la production et la commercialisation des semences sont au service de l’industrie semencière : elles réduisent drastiquement l’accès aux ressources génétiques, empêchent les efforts de sélection en faveur de variétés adaptées aux besoins de l’agriculture paysanne et obèrent le droit fondamental des paysans de ressemer leurs propres semences.

Nous défendons une remise à plat de ces réglementations qui sont un puissant levier pour orienter le progrès génétique, le développement agricole et in fine les variétés présentes dans notre assiette.

Les semences constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire. Le développement des semences paysannes s’inscrit pleinement dans la transition écologique de l’agriculture que nous prônons. Nous souhaitons notamment l’intégration d’une plus grande agro-biodiversité au sein des systèmes de production agricole et des territoires ruraux.

Nous financerons les efforts de recherche en faveur de la sélection participative associant les paysans.

Dans le cadre de la planification écologique de l’agriculture, nous soutiendrons la transition vers des systèmes d’agriculture écologique en contribuant aux coûts de la transition et en rémunérant les productions spécifiques : l’agriculture biologique, les cultures de diversification, les légumineuses, en favorisant le réintégration agriculture / élevage, l’agroforesterie, l’implantation de haies, la désintensification des systèmes d’élevage et leur évolution en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’autonomie fourragère des exploitations et la réduction des intrants chimiques.