UE : chaque État pourra-t-il vraiment interdire les OGM ?

C’est un chantier vieux de plus de quatre ans qui vient enfin d’être conclu : le 13 janvier 2015, le Parlement européen a définitivement voté une modification de la directive 2001/18 qui ajoute une possibilité pour les États membres d’interdire sur tout ou partie de son territoire la culture d’OGM. Si ce vote met un terme à de nombreux débats autour de cette procédure, il soulève néanmoins des questionnements et des mécontentements.

La modification de la réglementation adoptée en janvier 2015 réussit la prouesse de mécontenter pro et anti OGM. Les entreprises de biotechnologies regroupées au sein d’Europabio estiment que cette mesure est un coup de frein supplémentaire à l’utilisation des OGM ainsi qu’un « signal négatif » vis-à-vis des entreprises qui auraient pu souhaiter investir en Europe [1]. Pourtant, en 2010, quand John Dalli avait présenté ce projet, James Borel, vice-président exécutif du groupe DuPont, avait considéré qu’il était « un grand pas en avant », même s’il n’était pas « idéal » [2]. Au contraire, les Verts au Parlement européen affirment que « l’Union européenne jette l’éponge pour laisser aux États la possibilité théorique de négocier directement avec les compagnies leur opposition à l’introduction d’OGM sur leur territoire. La Commission européenne renonce par-là à ses fonctions de défense de l’intérêt général et lui préfère une Europe des OGM à la carte » [3].

Initiée en 2010 par le Commissaire de l’époque, John Dalli, cette proposition avait pour objectif de donner plus de souplesse aux États membres pour interdire la culture d’un OGM, notamment en invoquant des conditions spécifiques à leur territoire [4]. Une possibilité que, jusqu’à présent, le système ne permettait pas. En effet, les autorisations commerciales de plantes génétiquement modifiées (PGM) sont accordées au niveau européen à l’issue d’une procédure définie par deux textes (directive 2001/18 et règlement 1829/2003 [5]. Cette procédure fait intervenir les États membres et la Commission européenne. Les OGM sont en théorie autorisés selon l’un ou l’autre de ces deux textes en fonction de la demande initiale de l’entreprise, mais il est clair que les autorisations se font de plus en plus selon le règlement car il est moins contraignant pour les entreprises.

Pourquoi une nouvelle procédure pour interdire ?

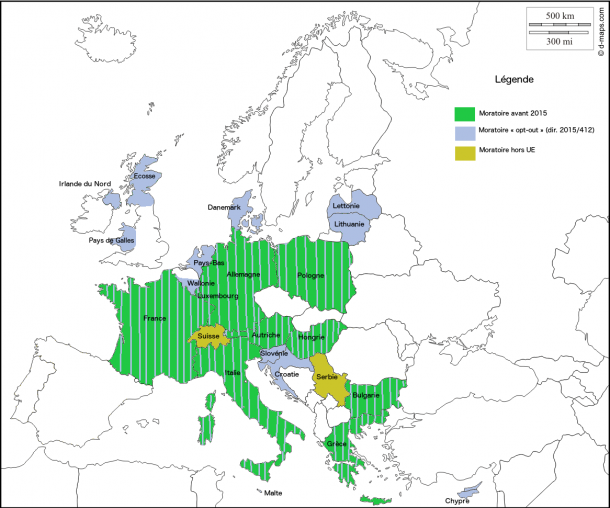

Chaque texte comporte déjà une procédure particulière pour permettre à un État d’interdire la culture d’OGM sur son territoire : il s’agit de la mesure d’urgence et de la clause de sauvegarde, que la France, mais également six autres États européens, ont essayé avec plus ou moins de succès de mettre en œuvre [6]. Pour adopter l’une de ces mesures, l’État doit prouver l’existence d’un risque pour la santé humaine ou animale. Or, l’Agence européenne de sécurité alimentaire (AESA / EFSA), est en charge à la fois de l’évaluation des risques avant autorisation et de l’évaluation de la pertinence scientifique des arguments nationaux contre l’autorisation. Dès lors, impossible pour l’AESA de reconnaître ces arguments nationaux d’interdiction, car cela voudrait dire qu’elle a mal fait son travail d’évaluation en amont : impensable ! Mais tant que ces interdictions nationales ne sont pas attaquées devant les tribunaux, elles sont valables. Seule la France, jusqu’à présent, a vu son moratoire remis en cause et annulé devant le Conseil d’État, avant d’être à nouveau adopté [7]. La Commission peut, elle-aussi de son propre gré, demander la levée d’une interdiction, mais les États ont jusqu’à présent régulièrement soutenu le pays qui avait interdit une PGM à la culture [8]…

C’est face à cette apparente difficulté pour les États d’interdire légalement les OGM sur leur territoire et pour débloquer les dossiers de demande d’autorisation en attente dans les rouages européens, que la proposition Dalli avait alors émergé [9].

Modification de la directive 2001/18 : vers des interdictions nationales de cultures d’OGM

Le texte [10], adopté formellement en janvier dernier, introduit dans la directive 2001/18 de nouvelles dispositions qui ajoutent deux étapes supplémentaires à la procédure d’autorisation (cf. schéma [11]).

Dans un premier temps, un État « peut exiger » (sic) auprès du notifiant (via la Commission européenne) que tout ou partie de son territoire soit exclu de la portée géographique de la future autorisation. À ce stade de la procédure, l’État n’a pas besoin de justifier sa demande auprès du notifiant qui peut accepter ou refuser cette demande. C’est l’accord éventuel de l’entreprise qui justifiera le changement de portée géographique.

Si l’entreprise n’accepte pas, ou si un État se réveille un peu tard [12], une deuxième phase est prévue, mais alors l’État devra justifier sa mesure. L’article 26ter paragraphe 3 dit en effet que ces mesures doivent être « motivées, proportionnées et non discriminatoires » et « être fondées sur des motifs sérieux ». L’État doit néanmoins attendre 75 jours à compter du moment où il en a informé la Commission européenne avant d’interdire effectivement. En attendant, l’OGM concerné ne doit pas être cultivé dans le pays qui a fait cette demande.

Si la Commission européenne peut formuler des remarques, ces dernières sont « non contraignantes ». Par ses remarques, la Commission entend à ce stade aider l’État à formuler une interdiction stable juridiquement. Autrement dit, elle ne peut pas s’opposer à l’interdiction. Cependant, en cas de méconnaissance manifeste du texte ou si les arguments invoqués sont vraiment trop « farfelus », la Commission européenne pourra toujours porter plainte contre cet État devant la CJUE. De même, les entreprises pourront attaquer devant les tribunaux les décisions nationales (comme c’est le cas aujourd’hui).

Le texte évoque dans une liste non limitative différents arguments invocables : objectif de politique environnementale, aménagement du territoire, affectation des sols, incidences socio-économiques, absence d’OGM dans d’autres produits [13], objectifs de politique agricole, ordre public… Une chose est sûre : les arguments déjà évalués par l’AESA et concernant les risques environnementaux et sanitaires ne peuvent être invoqués dans cette procédure. Pour cette deuxième phase, pas de délai particulier : l’État peut prendre ce genre de mesure « pendant toute la durée de l’autorisation et à compter de [sa] date d’entrée en vigueur ». En cas de changement d’avis sur l’interdiction de cet OGM, un État peut toujours faire marche arrière et le ré-autoriser sur son territoire.

Les entreprises laisseront-elles les États tranquilles ?

Cette nouvelle réglementation laisse de nombreuses questions en suspens. L’encadrement de la coexistence, par exemple, reste une prérogative nationale. Il impose aux États qui cultivent des OGM de prendre des mesures pour éviter les contaminations, mais cette obligation reste très limitée. Le texte adopté ajoute en effet un nouveau paragraphe à l’actuel article 26bis : les États cultivant des OGM doivent adopter « des mesures appropriées dans les zones transfrontalières […] pour éviter toute contamination transfrontalière potentielle des États membres voisins où la culture de ces OGM est interdite, à moins que de telles mesures ne soient superflues en raison de conditions géographiques particulières ». De telles mesures ne concernent donc que la zone transfrontalière, et cette dernière n’est pas définie. Entre quelques mètres ou plusieurs kilomètres, cela peut pourtant faire une vraie différence. Et combien de temps une telle zone pourra-t-elle être efficace si aucune autre mesure n’est obligatoire pour le reste du pays ?

Les États sont libres de prendre les mesures de leur choix, sans autres précisions des autorités européennes. Ces mesures doivent donc néanmoins permettre d’éviter toute contamination transfrontalière potentielle. Les États ont donc a priori une obligation de résultat. En ayant ratifié la Convention de Cartagena, l’Union européenne reconnaît la nécessité de réparation entre État en cas de mouvement transfrontière illicite [14].

Cette modification apportera-t-elle une plus grande stabilité juridique aux interdictions nationales par rapport aux mesures d’urgence et clauses de sauvegarde ? Rien de moins certain.

Les arguments scientifiques ont volontairement été éliminés de cette procédure (mais ils restent à ce jour toujours utilisables avec la mesure d’urgence ou la clause de sauvegarde). Ils sont pourtant les seuls qui soient reconnus par les instances internationales comme l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou le Codex alimentarius pour justifier une restriction au commerce [15]. D’éventuels conflits et leur issue nous diront la force de cette réglementation dans un contexte international. Les négociations actuelles autour des traités entre l’Union européenne et les États-Unis et le Canada (TTIP et CETA) ne déboucheront vraisemblablement pas vers un renforcement du système européen. Interdictions nationales, agricultures garanties « sans OGM », mesures de protections… pourraient être rendues difficiles si ce n’est impossibles à mettre en œuvre [16].

La mise en œuvre concrète de cette nouvelle procédure révèlera également les rapports s’instaurant entre État et entreprises, lors de la négociation de la phase 1. L’usage nous montrera si pour protéger leur territoire, les États accorderont plus largement un vote en faveur d’une autorisation notamment pour les importations pour l’alimentation humaine et animale. Si l’État n’a pas à justifier la mise en œuvre de la première phase, c’est qu’en théorie, l’entreprise en donnant son accord n’attaquera pas la décision. En revanche, d’autres organisations ou entreprises pourraient être tentées de le faire : c’est ce qui s’est passé pour le moratoire français où syndicat de producteurs et agriculteurs individuels s’estiment également lésés par l’interdiction de culture.

Transpositions nationales : débats en perspectives

Chaque État doit maintenant transposer cette modification dans son droit interne : 28 chantiers nationaux commencent.

Le ministère de l’Agriculture allemand vient ainsi de lancer les réflexions sur ce sujet, où il est notamment question de transférer cette compétence au niveau de Länder (régions fédérales). L’association Keine Gentechnik [17] estime que les différents niveaux se renvoient la balle et préfèreraient ne pas avoir à prendre la responsabilité d’une telle décision. Pour l’association, il est nettement préférable d’avoir une interdiction généralisée plutôt qu’un pays morcelé entre interdictions et autorisations (les Länder Saxony et Saxony-Anhalt se sont déjà prononcés en faveur des cultures d’OGM). L’association réclame également que le gouvernement, malgré la mise en œuvre de ce mécanisme, vote contre les prochaines demandes d’autorisation à la culture. Une mesure difficilement réalisable compte tenu du morcellement politique sur cette question. Jusqu’à présent, l’Allemagne se « contentait » de s’abstenir lors des votes.

La France envisage également la transposition interne de ce texte. Les discussions n’en sont qu’au cadrage du projet, et aucun calendrier n’a pour l’instant été défini. Même si l’arrêté d’interdiction est actuellement en suspend devant le Conseil d’État [18], la loi du 2 juin 2014 relative à l’interdiction de cultiver tous les maïs génétiquement modifiés, devrait pouvoir permettre de faire perdurer l’actuelle interdiction jusqu’à la mise en œuvre de cette règlementation.

[1] http://www.europabio.org/press/licence-ban-safe-gm-crops-undermines-innovation-and-single-market

[2] Morin, H. et Ricard, P., « Le plan de Bruxelles pour débloquer le dossier OGM », Le Monde, 9 juin 2010

[4] Proposition de la Commission européenne de modification de la directive 2001/18, 13 juillet 2010 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52010PC0375

[5] <auteurs_rubrique726>

[6] <auteurs_rubrique738>

[7] ,

, « OGM : France / Europe – Le troisième arrêté français d’interdiction du maïs MON810 adopté, attaqué… et critiqué par l’AESA », Inf’OGM, 19 août 2014

[8] Report Evaluation of the EU legislative framework in the field of cultivation of GMOs under directive 2001/18/EC and regulation (EC) n°1829/2003, and the placing on the market of GMOs as or in products under directive 2001/18.

[9] , « UE : vers une centralisation à Bruxelles des autorisations des OGM ? », Inf’OGM, 18 décembre 2014

[11]

[12] Chaque État a 45 jours pour faire cette demande à partir de la publication du rapport d’évaluation fait par l’État qui a reçu la demande d’autorisation dans le cadre de la directive 2001/18, ou à partir de la publication de l’avis de l’AESA dans le cadre du règlement 1829/2003.

[13] Le texte précise que pour l’argument de prévenir la contamination d’autres produits, cela doit se faire « sans préjudice de l’article 26 bis », c’est-à-dire la mise en place de mesures de coexistence. L’État devra donc très probablement, pour utiliser cet argument-là, prouver que les mesures de coexistence n’ont pas été suffisantes. Si l’État n’a pas d’ores et déjà une réglementation en la matière, il ne semble pas évident qu’il puisse utiliser cet argument…

[14] cf. Protocole de Catagena, article 25 et 27

[15] Article XX du GATT

[16] Testbiotech, « TTIP and CETA : Opening the door to genetic engineering in agriculture and food production », http://www.testbiotech.org/en/node/1135.