Accès aux ressources génétiques : vers un partage réel des avantages ?

Le Protocole de Nagoya [1] sur la lutte contre la bio-piraterie au niveau international, grâce à un système de partage des avantages, était ouvert à la signature des États jusqu’au 1er février 2012. Quel est le contenu de ce texte et est-il vraiment efficace pour la protection des ressources génétiques ainsi que des savoirs traditionnels associés ?

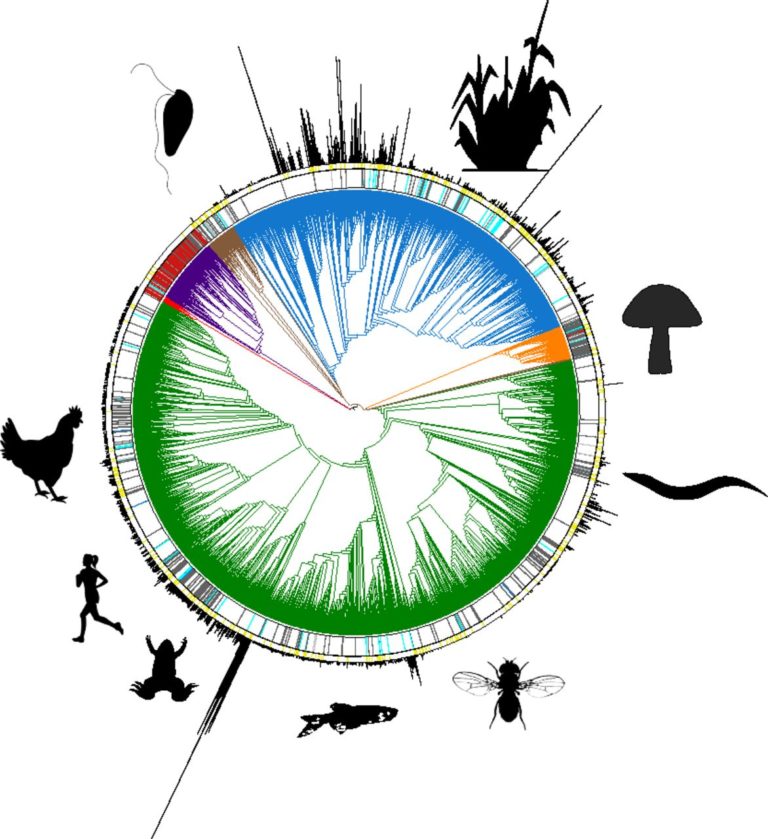

La biodiversité sauvage (non encore détruite par l’Homme) de la planète présente des enjeux considérables. Utilisées aujourd’hui, et très certainement demain, par la médecine, l’agriculture, les biotechnologies ou encore dans les cosmétiques, ces ressources sont l’objet de convoitises et de pillage du fait du potentiel financier qu’elles représentent. Bien souvent, ce sont des industries du Nord qui se servent dans les ressources du Sud, au mépris des autorités, des communautés locales et des peuples autochtones. Interpellée sur les dangers de ces pratiques pour la pérennité de la biodiversité, la communauté internationale s’est finalement saisie de ces questions.

Premiers pas de la protection : une Convention…

En 1992, lors du Sommet de la Terre, est adoptée à Rio la Convention sur la diversité biologique (CDB) [2]. Avec l’objectif de conservation de la diversité biologique et de l’utilisation durable de ses éléments, cette convention entend également assurer « le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques ». En permettant le partage des avantages liés à l’utilisation de tout organisme vivant ayant une valeur effective ou potentielle, le texte espère ainsi créer des incitations pour leur protection. La Convention ratifiée par 193 États-Parties (dont l’UE mais pas les État-Unis) reconnaît ainsi un droit souverain des États sur leurs ressources génétiques, et seul leur « consentement préalable en connaissance de cause » permettra l’utilisation de ces ressources avec une contre-partie financière ou non. Les savoirs traditionnels sont également pris en compte et protégés lorsqu’ils sont associés à ces ressources génétiques. Le texte ne va cependant pas jusqu’à reconnaître un droit des populations locales sur ces ressources, soumises à la gestion de l’État concerné. Et bien souvent, les droits des populations locales ont peu de poids face aux promesses financières que représentent les ressources génétiques. De nombreux exemples montrent combien il est souvent facile pour un gouvernement d’oublier le droit des populations locales aux profits d’importants contrats d’exploitation de leurs ressources naturelles [3]. L’État est-il réellement l’échelon juridique le mieux placé pour protéger de telles ressources ? En droit international, il est en tout cas le seul reconnu. Il est également contestable, par le biais de ces textes, de vouloir imposer une vision occidentale de l’appropriation de la biodiversité, même si elle est supposée être « compensée » par le partage des avantages, par des populations pour qui cette notion de propriété n’existe pas [4].

Si le partage des avantages parvient parfois jusqu’aux communautés locales, cette « rémunération » est souvent sans commune mesure avec les bénéfices que génèrent l’utilisation de leur savoir par une entreprise. Ainsi, le cactus Hoodia est utilisé traditionnellement par les Sans, un peuple d’Afrique australe, pour tromper faim et soif lors d’expéditions de chasse. Cette utilisation de coupe-faim n’a pas été sans intéresser les sociétés occidentales adeptes de régimes. Si l’institut sud-africain qui a breveté cette substance active a négocié avec les Sans pour un partage des avantages, beaucoup d’entreprises qui utilisent cette plante le font sans leur accord et donc sans partage des avantages [5].

La Convention sur la Diversité Biologique n’a pas permis de mettre en œuvre le partage des avantages, d’où le besoin de nouvelles négociations. C’est ainsi que naît le Protocole de Nagoya (cf. encadré ci-dessous).

Une Convention qui a fait des petits

La Convention sur la diversité biologique de 1992 a permis l’élaboration de textes plus précis appelés Protocoles pour mettre en œuvre ses principes. C’est le cas du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (2000) et du Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des ressources génétiques (2010). Ce dernier ne doit pas être confondu avec le Protocole de Nagoya-Kuala Lumpur (2010) sur la responsabilité et la réparation qui, lui, vient préciser le Protocole de Cartagena.

… puis un Protocole pour en pallier les insuffisances

Le Protocole prévoit les conditions d’accès à mettre en œuvre dans les règles nationales mais également les modalités du partage des avantages par l’établissement d’un contrat entre l’État fournisseur et l’utilisateur. Ce texte, qui tente d’instaurer un cadre général de mise en œuvre d’accès et de partage des avantages, ne s’applique pas aux secteurs qui bénéficient d’un accord sectoriel particulier (il ne s’applique par exemple pas aux ressources génétiques utilisées dans le cadre de l’agriculture et de l’alimentation, protégées par le TIRPAA, voir page suivante).

L’annexe du protocole propose ainsi des exemples de partages, monétaires ou non, utilisables dans ce cadre : royalties, financement de recherches, partage d’un droit de propriété, partage des résultats de recherches, collaborations scientifiques… Le Protocole prévoit enfin la mise en place de règles nationales garantissant le respect par les utilisateurs de la législation de l’État fournisseur, et la mise en place de contrôles et de mécanismes de sanctions en cas de non respect de ces règles. Il semble offrir une plus grande place aux communautés locales que la Convention sur la diversité biologique, en incitant les États signataires à prendre des mesures pour impliquer ces populations par leur accord éclairé. Sans définition précise de ces populations locales et autochtones, cette disposition reste finalement tributaire de la traduction dans chaque droit national. Si l’annexe du Protocole énonce différents exemples de partage, en revanche, elle n’évoque pas explicitement les populations locales. Là encore, ce sera au bon vouloir de l’État fournisseur de redistribuer la compensation qu’il aura reçue à ces populations locales.

Ce Protocole, ouvert à la signature des parties à la Convention sur la diversité biologique en 2010, n’entrera en vigueur que 90 jours après avoir été ratifié par 50 États signataires (cf. encadré ci-dessous). A ce jour, si 92 Etats l’ont signé, seulement deux États – le Gabon et la Jordanie – l’ont ratifié. A cela rien de très étonnant. Cette ratification implique la traduction dans le droit national de ce Protocole, processus relativement long qui prendra plusieurs années.

La nécessaire transposition en droit interne

Pour être effectif, ce texte n’est donc pas uniquement soumis à la ratification des États signataires. Encore faut-il que chaque État membre se dote d’un cadre juridique national efficace, à savoir des règles qui encadrent l’accès aux ressources, les modalités de consentement des populations autochtones, leur accès aux « avantages » suite à l’utilisation de la ressource. Ils doivent définir un mécanisme de contrôle de ses utilisations et des sanctions en cas de non respect des règles.

A voir donc si un tel protocole permettra à l’avenir d’éviter que certaines entreprises déposent, sans l’accord des populations locales ou sans partages des avantages, des brevets sur l’usage de plantes, dont les propriétés sont connues depuis des siècles par les populations locales. Un exemple, parmi tant d’autre : une université américaine a déposé un brevet sur les vertus cicatrisantes du curcuma, connues depuis des siècles par les populations locales [6]. Selon Guy Kastler, du Réseau Semences Paysannes : « Ce Protocole ne sera certainement pas plus efficace, dans la mesure où il ne prévoit toujours aucune obligation d’information sur les ressources utilisées lors d’un dépôt du droit de propriété industrielle ». C’est donc à l’entreprise de révéler les ressources utilisées sauf si le lien de parenté entre le brevet et la ressource utilisée est trop évident. Mais justement, les entreprises ont connu quelques déboires emblématiques pour avoir prétendu inventer le riz basmati ou encore un haricot jaune mexicain, variétés pourtant utilisées traditionnellement. Face aux soulèvements d’indignation, les tribunaux ont fini par annuler ces droits. Désormais, les entreprises agissent plus subtilement et n’utilisent par exemple « plus » qu’un gène issu d’une ressource génétique pour laquelle elle n’ont pas d’accord. Les cas de biopiraterie sont donc beaucoup plus compliqués à mettre en évidence et Nagoya n’apporte aucune avancée à ce propos.

La France et l’Union européenne réfléchissent actuellement à l’élaboration d’un tel cadre. La procédure de ratification devrait prendre de nombreux mois. Point de départ de la traduction de ce Protocole en droit européen et français : une étude d’impact réalisée par l’Union européenne est attendue au printemps 2012, et devrait permettre d’y voir plus clair sur l’état actuel de la législation sur ce point et les besoins de modification.

Ce ne sont pas seulement leurs propres ressources qu’il conviendra de protéger dans ce cadre mais bel et bien s’assurer que les utilisateurs présents sur leur territoires (entreprises pharmaceutiques, de biotechnologies…) respectent les modalités du Protocole. La France a un statut particulier parce qu’elle est à la fois une importante utilisatrice de ressources génétiques mais elle peut également être fournisseuse de ces ressources par la biodiversité présente dans les départements et régions d’Outre-Mer.

L’alimentation et l’agriculture exclues de Nagoya

La biodiversité cultivée est quant à elle exclue des obligations de ce protocole puisque les ressources génétiques utilisées dans le cadre de l’agriculture et de l’alimentation sont couvertes par un autre accord : il s’agit du système multilatéral du TIRPAA [7]. Celui-ci remplace les obligations de consentement préalable au cas par cas et de contrats bilatéraux, tel que prévus par la CDB et le Protocole de Nagoya, par un accès facilité à l’ensemble des ressources qu’il regroupe, en échange d’une obligation très théorique de rémunération d’un Fonds de partage des avantages en cas de droit de propriété industrielle restreignant l’accès à la nouvelle ressource développée. Mais les entreprises qui déposent des brevets n’indiquent pas les ressources utilisées et ne payent rien. Il en va de même de celles qui déposent des Certificats d’Obtentions Végétales (COV), au prétexte de liberté d’utilisation de leurs nouvelles variétés pour la recherche, liberté qui n’est pas reconnue aux paysans qui font de la semence de ferme. Ce Fonds ne reçoit que quelques très maigres contributions venant de seulement quatre États. Malgré la relative inefficacité de ce texte, certaines populations locales ont décidé de s’en servir pour lutter contre des actes manifestes de biopiraterie, comme dans le cas de variétés locales d’aubergine utilisées par Monsanto en Inde [8]. Un procès est maintenant attendu. Pessimiste, Guy Kastler conclut : « Malgré ce nouveau protocole, le pillage des ressources a encore de beaux jours à vivre ! ».

L’adoption d’un texte international

En droit international, de très nombreuses étapes sont requises pour l’élaboration et l’approbation d’un texte. Les pays signent le texte, mais c’est seulement une fois qu’il est ratifié que le pays s’engage à le respecter. Cette ratification intervient en général par l’adoption devant le Parlement d’une loi de ratification. Le Protocole de Nagoya n’est plus ouvert à la signature depuis le 1er février 2012. Cela ne veut pas dire que les États ayant laissé passer ce délai, mais néanmoins désireux d’en faire partie, en sont à jamais exclus. Une adhésion est toujours possible, mais le texte devient contraignant pour l’État dès sa signature. Enfin, le texte ne devient vraiment opposables aux signataires qu’une fois que le « quota » de ratification précisé par le texte lui-même est atteint.

[1] Le texte du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et sur le partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation est disponible en anglais : http://www.cbd.int/abs/doc/protocol….

[3] La survie du peuple quechua de Sarayaku est menacée par des compagnies pétrolières qui exploitent les concessions accordées par l’Equateur. http://www.frontieredevie.net

[4] Site internet collectif pour une alternative à la biopiraterie : http://www.biopiraterie.org. Héloïse Claudon, « Le cadre juridique de la biopiraterie, imperfections et remèdes, 2010

[6] P.W.Johnson, « Biopiraterie – Quelles alternatives au pillage des ressources naturelles et des savoirs ancestraux ? », édition C.-L. Mayer, 2012