Actualités

« Loi biotech » 2025 : la high-tech contre les paysans ?

En 2025, l’Union européenne devrait adopter une « loi biotech » visant, entre autres, à moderniser l’agriculture via les nouvelles technologies. Parallèlement, les politiques publiques, notamment la politique agricole commune européenne (PAC), orientent les agriculteurs vers une mécanisation toujours plus coûteuse et sophistiquée. Se dessine ainsi en Europe un modèle agricole « high-tech » et hors-sol, qui présente le risque d’accentuer l’endettement des agriculteurs et de marginaliser l’agriculture paysanne.

Au-delà des promesses d’innovation et de compétitivité affichées par la Commission européenne, la loi sur les biotechnologies prévue pour 2025 aura sans nul doute des répercussions majeures sur le modèle agricole européen. La présidente de la Commission, Ursula Van Der Leyen, commentait en juillet 2024 : « cette initiative s’inscrira dans le cadre d’une stratégie plus large pour les sciences de la vie, qui examinera comment nous pouvons soutenir nos transitions verte et numérique et développer des technologies à forte valeur ajoutée »i. Or, en privilégiant les solutions numériques, et en fait plutôt biotechnologiques que « vertes », la Commission accentue la fracture entre grandes exploitations et petites fermes, tout en faisant peser sur les agriculteurs une dépendance accrue aux technologies.

Une loi qui inquiète…

La « loi biotech » de 2025, actuellement en préparation au sein de la Commission européenne, est présentée comme une réponse aux défis climatique et économique touchant l’agriculture. Dans une communication de mars 2024, la Commission a exprimé son ambition de positionner l’Europe comme un leader mondial des biotechnologies. Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission, a déclaré à cette occasion : « Nous voulons tirer parti de l’avance scientifique évidente de l’Europe dans le domaine de la biotechnologie et la transformer en succès commercial »ii. Pour y parvenir, la Commission prévoit de renforcer la sensibilisation à ces technologies, d’accélérer l’accès aux financements via le Conseil européen de l’innovation et de mettre en place un cadre réglementaire adapté (c’est-à-dire, en langage courant : moins contraignant).

Parmi les promesses de ces technologies, on retrouve la création de nouvelles variétés résistantes aux maladies, l’optimisation des rendements grâce aux NTG (Nouvelles Techniques Génomiques), notamment Crispr-Cas9, et la réduction de l’utilisation des intrants chimiques. Cependant, derrière ces promesses se cache une réalité moins idéale. Les biotechnologies, notamment car elles sont protégées par des brevets, accentuent la dépendance des agriculteurs vis-à-vis des multinationales tout en menaçant l’existence même des semences paysannes. De plus, l’accent sur la numérisation et la « technologisation » de l’agriculture écarte les pratiques agroécologiques et les solutions basées sur des savoir-faire locaux. Elle fragilise ainsi des modèles agricoles pérennes et adaptés aux contextes spécifiques des territoires. On l’observe notamment au niveau des aides publiques, comme celles de la PAC, qui sont à ce jour inégalement réparties. Selon un rapport de France Stratégie, il faudrait les réorienter pour soutenir en priorité les exploitations qui adoptent des pratiques agroécologiques ambitieuses, comme l’agriculture biologique. L’idée est de mieux faire correspondre les aides économiques aux objectifs environnementaux, en récompensant les agriculteurs qui limitent leur impact sur la nature tout en assurant la pérennité de leur activité. En France, le gouvernement suit une voie similaire en promouvant l’agriculture numérique, notamment à travers la feuille de route « Agriculture et Numérique » présentée en mars 2022, qui vise à intégrer le numérique comme pilier de la troisième révolution agricoleiii. Cette politique prévoit des incitations fiscales pour l’acquisition de matériels connectés, dans le cadre du plan France 2030iv. Cette orientation rencontre cependant des oppositions. Des syndicats agricoles, tels que la Confédération paysanne, expriment leur mécontentement face à des politiques qu’ils estiment défavorables aux petites exploitationsv.

Une PAC qui pousse à l’endettement

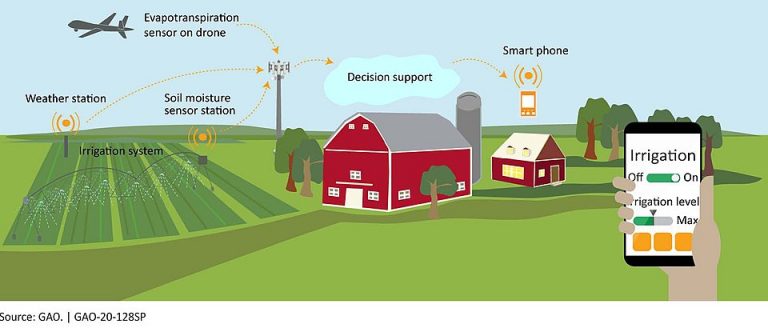

Parallèlement, les politiques publiques, notamment la PAC, orientent massivement les subventions vers des exploitations capables d’investir dans des technologies de pointe : tracteurs connectés, robots agricoles, drones et outils d’analyse de données. Ces investissements colossaux sont présentés comme nécessaires pour améliorer la productivité et rendre l’agriculture « intelligente »vi.

Mais pour de nombreux agriculteurs, cette course à la technologie a un prix : l’endettement. Selon les chiffres récents, le niveau de prêt au secteur agricole ne cesse de croître. Par exemple, entre 2021 et 2022, il a affiché une augmentation de 13%vii. Ces charges financières obligent souvent les petites exploitations à vendre leurs terres à des exploitants industriels, renforçant la concentration foncière et accélérant la disparition des fermes familiales. Cette logique d’industrialisation éloigne encore davantage l’Europe d’une agriculture paysanne et diversifiée.

Déconnexion des sols et des hommes

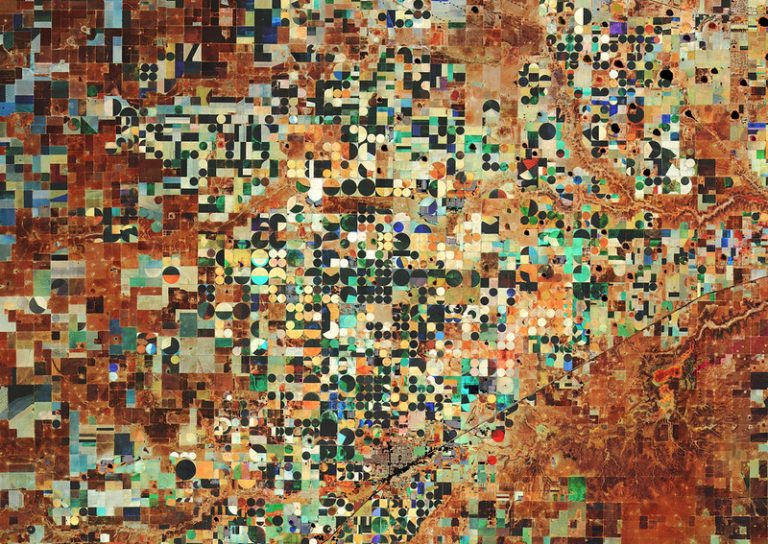

Cette nouvelle agriculture numérique et biotechnologique transforme aussi radicalement le métier d’agriculteur. Loin des pratiques ancestrales, l’agriculteur devient gestionnaire de données, utilisateur d’algorithmes et d’équipements robotisés. Cette déconnexion progressive des sols et de la nature pose un problème fondamental : peut-on vraiment prétendre à une agriculture pérenne et robuste en éliminant le lien direct entre l’homme et son environnement ?

D’un point de vue environnemental, les conséquences d’une telle déconnexion peuvent être dramatiques. L’intensification des monocultures industrielles, favorisée par ces technologies, accentue la dégradation des sols en raison d’une utilisation accrue d’intrants chimiques et entraîne une réduction alarmante de la biodiversité. En 2020, un rapportviii du Ministère de la Transition écologique et solidaire montrait en effet qu’entre 2009 et 2018, l’usage des pesticides a globalement augmenté. Les ventes d’insecticides ont été multipliées par 3,5, celles des fongicides ont augmenté de 41 % et celles des herbicides de 23 %. A ce jour, les innovations technologiques agricoles ne démontrent pas leur capacité à soutenir une agriculture respectueuse des spécificités régionales et des cycles naturels.

Des alternatives pour une agriculture paysanne et résiliente

Face à cette fuite en avant technologique, des alternatives existent. L’agroécologie, par exemple, offre des solutions concrètes et adaptées aux enjeux climatiques. Basée sur la polyculture, l’élevage extensif et les savoir-faire locaux, elle favorise une agriculture pérenne, diversifiée et résiliente.

Soutenir ce modèle nécessite une orientation des financements publics vers les fermes à taille humaine, les circuits courts et la valorisation des semences paysannes, plutôt que vers les grandes exploitations industrielles. Certaines initiatives locales, comme les coopératives en agriculture biologique et les projets d’agroforesterie, montrent qu’une autre voie est possible.

Enfin, un encadrement strict des biotechnologies semble indispensable pour préserver la souveraineté alimentaire des populations. Cela passe par une régulation des brevets, une transparence totale sur les impacts environnementaux et sanitaires et une réelle consultation des citoyens.

Choisir l’avenir de l’agriculture

La loi biotechnologie 2025 et les politiques publiques actuelles poussent l’agriculture européenne vers un modèle technologique, numérique et industriel éloigné des sols et des hommes. Ce modèle théorique, déconnecté des réalités du terrain, ne garantit ni l’avenir de l’agriculture européenne, ni la préservation de l’environnement.

L’Europe doit choisir : soutenir une agriculture paysanne, enracinée et résiliente, ou persister dans une voie hors-sol, dominée par les technologies et les multinationales. Ce choix déterminera non seulement l’avenir des agriculteurs, mais aussi celui de la souveraineté alimentaire et de l’environnement européens. Réinventer l’agriculture peut se faire autrement qu’à coup de robots et d’OGM, en s’inspirant des sols, de la nature et des hommes qui la travaillent depuis des siècles.

i Commission européenne, « Political guidelines for the next european Commission », 18 juillet 2024.

ii Commission européenne, « Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions, Building the future with nature: Boosting Biotechnology and Biomanufacturing in the EU », 20 mars 2023.

iii Ministère de l’Agriculture, Dossier « Le numérique au service de la 3e révolution agricole ».

iv Chambre d’agriculture PACA, « Plan France 2030 : un dispositif de soutien financier pour l’acquisition de matériels innovants », 12 avril 2022.

v Objectif Gard, « La Confédération paysanne démonte le plan France 2023 de Macron », 19 février 2022.

vi Ministère de l’Agriculture, « Lancement du dispositif France 2030 de soutien aux investissements des agriculteurs « Équipements pour la troisième révolution agricole » : un outil au service de la souveraineté alimentaire et de la planification écologique », 1er mars 2023.

vii Novethic, « Face à l’endettement colossal de la profession, la Coordination Rurale cible les banques », 29 janvier 2024.

viii Ministère de la Transition écologique et solidaire, « Plan de réduction des produits phytopharmaceutiques et sortie du glyphosate : état des lieux des ventes et des achats en France en 2018 », mai 2020.