Biologie de synthèse : des impacts sur les écosystèmes et la paysannerie

La biologie de synthèse est une discipline récente qui vise à construire des entités hybrides, à la fois artificielles et naturelles. Quels sont les risques environnementaux, sanitaires et sociaux liés à ces systèmes biologiques ?

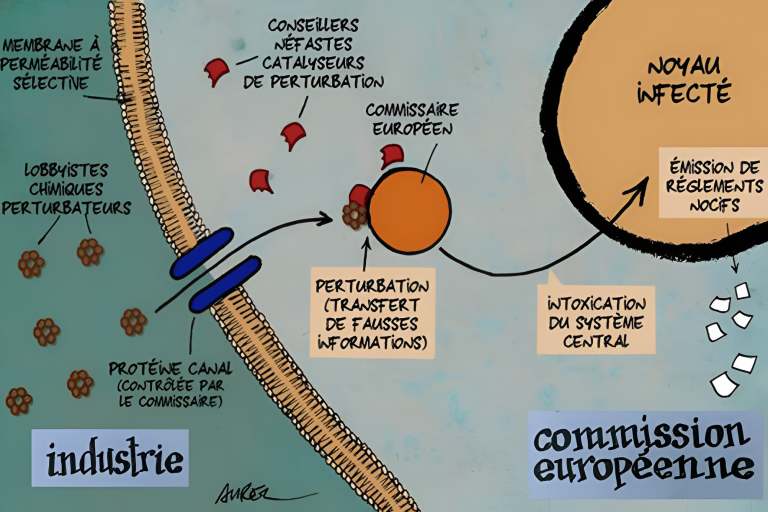

Un risque classique est souvent mis en avant, celui d’« une utilisation négligente ou mal intentionnée ». Le risque de la biologie de synthèse serait donc principalement celui de son utilisation. Les colloques et autres rapports parlementaires consacrés à la biologie de synthèse reviennent sans cesse sur cette idée mais, en revanche, ne questionnent que rarement en amont cette discipline. Pour eux, la question majeure est d’en réguler les usages. Ainsi, il suffirait donc de mettre en place des garde-fous pour que cette discipline soit au service de l’Humanité et éviter qu’elle ne tombe dans les mains d’États voyous ou de groupes terroristes. Qui va décider que tel pays peut l’utiliser et pas tel autre ? Qui nous dit qu’un pays démocratique n’a pas d’intentions impérialistes pour sécuriser ses approvisionnements en matières premières ? Qui nous garantit qu’il est à l’abri d’un coup d’État ?

L’industrie aussi développe l’idée du bon usage de la biologie de synthèse. Et c’est au nom de la sécurité des usages qu’elle s’est très rapidement mobilisée contre le courant « open source ». Ne pouvons-nous pas plutôt y voir une envie de défendre son intérêt en déposant des brevets et en gardant le monopole ? Peut-on avoir plus confiance dans une entreprise comme l’Oréal que dans un scientifique qui bricole des virus synthétiques dans son garage ? La question de l’échelle se pose : concrètement, l’entreprise pourra disséminer rapidement des quantités plus importantes de ces « systèmes biologiques » que le bidouilleur isolé…

Des impacts sur les écosystèmes hautement probables

Interrogé par Inf’OGM, Michel Morange, professeur de biologie à l’ENS (École normale supérieure), souligne que « le risque avec les êtres vivants est leur extraordinaire pouvoir de multiplication qui peut perturber tous les écosystèmes dans lesquels ils se développeront. Probablement, les risques sont plus grands dans le cas des projets les plus « classiques » (des micro-organismes OGM en fermenteur) par rapport à des xénobactéries : moins on a modifié un organisme, plus il a de chance de rester compétitif. Il est cependant toujours difficile a priori d’évaluer les risques. Par contre il y a des mesures de protection bien connues : le confinement physique dans des locaux et, mieux encore, l’insertion de mutations ou de gènes dans l’organisme nouvellement créé le rendant dépendant d’une substance particulière, et donc incapable de pousser en dehors du laboratoire ».

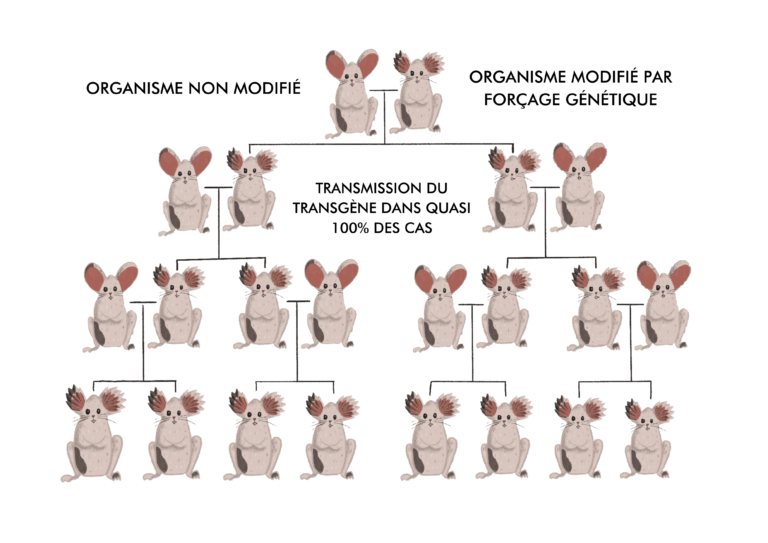

Décortiquons cette réponse. Tout d’abord, la première idée semble a priori solide. Des bactéries transgéniques ayant le même code génétique que des bactéries naturelles peuvent très facilement s’hybrider. Elles peuvent devenir envahissantes et produire dans l’environnement des molécules thérapeutiques ou industrielles qui auront un effet sur la faune et la flore. À l’inverse, des organismes issus de la xénobiologie [1] seraient si différents du monde naturel que les interactions seraient impossibles. Donc sans risque. Mais rien ne nous garantit que cette différence ne soit pas contournée un jour ou l’autre. La xénobactérie développée par Philippe Marlière (Génopole) (dont l’une des bases de l’ADN, la thymine, a été remplacée par une molécule synthétique, la 5-chloro-uracile) a muté sous une pression sélective très particulière, certes, mais elle a suivi un chemin évolutif classique. Et donc d’autres bactéries naturelles, en présence de cette dernière, dans des conditions particulières, pourraient aussi s’hybrider, se croiser. On ne crée jamais rien ex-nihilo, ces xéno ADN restent des assemblages chimiques dans des cellules naturelles. Quant à la 5-chloro-uracile, si elle se retrouve dans l’environnement, quelles en seront les conséquences ? Toute molécule chimique influence le vivant, comme cela a été démontré avec les perturbateurs endocriniens qui, à des concentrations très faibles, peuvent inhiber le développement de caractéristiques mâles chez les poissons [2].

Ensuite, Michel Morange évoque le confinement. Cette idée du confinement physique est en partie illusoire, comme nous l’avons montré dans l’article consacré aux accidents de laboratoire [3]. Quant au confinement chimique, si la substance nécessaire à la survie de la bactérie synthétique se retrouve dans la nature, la bactérie continuera sa vie et pourra même s’adapter pour progressivement ne plus en avoir besoin… Ou, comme le précise François Kepès, de l’ISSB [4], un chercheur pourtant très favorable à la biologie de synthèse, « dans 10-15 ans, [cette bactérie] aura trouvé un autre moyen de s’alimenter par symbiose par exemple ». Une « nature » totalement artificielle, étanche à la nature telle qu’on la connaît, est un fantasme. Il y aura toujours interactions entre les deux mondes.

Interactions et mise en concurrence de deux mondes : l’artificiel et le naturel. C’est sans doute là le risque majeur et l’inconnue la plus grande. Marlière lui même le dit explicitement et le revendique : « On a fait du radicalement neuf, on a fait un « winner », c’est-à-dire un Schwarzenegger des bactéries, tel que si on met en compétition [l’espèce] sauvage de départ et l’organisme reprogrammé, l’organisme reprogrammé gagne à tous les coups dans la compétition évolutive » [5]. Que ce soit vrai ou pas, cette revendication démiurgique interroge.

Mise en concurrence entre industrie et paysannerie

Un autre impact identifié de la biologie de synthèse, c’est la mise en concurrence entre production agricole et production industrielle. L’artémisine est une molécule utilisée dans la lutte contre le paludisme issue d’une plante, Artemisia annua. Amyris a mis au point l’artémisine synthétique, grâce notamment à une aide de 42,6 millions de dollars de la Fondation Gates. A priori, cette production semble éthique et répond à un enjeu de santé publique. Cependant, cette industrialisation prive des milliers d’agriculteurs de leur moyen de subsistance. D’autres plantes pourraient bientôt aussi devenir obsolètes et les communautés paysannes qui en ont pris soin avec. Des projets visent la vanille, la réglisse, les huiles essentielles, etc.

En 2002, DuPont déposait un brevet sur un micro-organisme génétiquement modifié pour produire « biologiquement » [6] un composé – l’isoprène – pour remplacer le caoutchouc. En 2018, le site BIO.org [7], un site qui promeut la biologie de synthèse, écrivait : « Grâce à la biologie synthétique, GoodYear et DuPont [pourraient] répondre à la demande de produits en caoutchouc sans avoir à recourir à la culture intensive de l’hévéa ». L’argument de l’empreinte écologique n’est pas détaillé. Personne n’a fait le bilan précis, notamment en terme d’émission de CO2, de la production de caoutchouc issu de l’hévéa ou de la biologie de synthèse. En revanche, cela met concrètement en péril les revenus de millions de familles qui dépendent de cette production agricole.

Par ailleurs, toutes ces bactéries synthétiques ne se nourrissent pas d’amour et d’eau fraîche. Quand on passe à l’échelle industrielle, il leur faut du sucre, et en grande quantité. Ainsi, ETC Group et des organisations brésiliennes « condamnent l’accaparement des terres agricoles au Brésil pour la production de canne à sucre nécessaire aux levures de la startup Amyris » [8]. Amyris a créé une succursale proche des entreprises brésiliennes de transformation de la canne à sucre et Global Bioenergies, qui fait des bactéries OGM afin qu’elles produisent des molécules (isobutène et isodécane) utiles pour remplacer le pétrole, s’est associée à Cristal Union pour récupérer le sucre produit par les betteraviers du Nord.

Le sucre provient aussi des champs de maïs étasuniens… Ainsi, à base de sucre et grâce à des microbes modifiés, DuPont produit du 1,3 propanediol (Bio-PDO), qui permet de fabriquer une fibre nommée Sorona. ETC Group souligne que « bien que [cette] fibre ne soit ni compostable ni biodégradable, DuPont se targue d’être respectueuse de l’environnement car sa production nécessite 40 % d’énergie en moins et entraîne 20 % d’émissions de gaz à effet de serre en moins que le propanediol issu du pétrole ». Cependant, il faut plus de 152 000 tonnes de maïs pour produire 45 000 tonnes de Bio-PDO, soit la production annuelle estimée d’une bioraffinerie de DuPont. Selon les estimations de l’industrie biotechnologique, une bioraffinerie commerciale de taille modérée nécessite au minimum 250 000 hectares. En résumé, les bioraffineries vont créer une demande massive de matières agricoles et donc faire exploser le prix de l’alimentation. Rappelons que les émeutes de la faim en 2008 ont été provoquées, en partie, par une augmentation spectaculaire du prix des matières premières, notamment suite à l’augmentation des quantités de maïs utilisé comme agrocarburant [9].

Au-delà de ces risques sanitaires, environnementaux, socio-économiques, le plus important est sans doute ce dont on débat peu, ce que la démocratie technique évite, comment la biologie de synthèse transformera notre monde… : quel monde va-t-on fabriquer avec cette idéologie démiurgique, prométhéenne ? [10].

[1] , « ADN à façon, xénobiologie et nature », Inf’OGM, 4 février 2022

[2] Gilles van Kote, « L’effet des résidus de pilules contraceptives sur les poissons », Le Monde, 19 mars 2008.

[3] , « Pathogènes en laboratoire : la sécurité absolue est un leurre », Inf’OGM, 11 septembre 2021

[4] Intervention lors des Assises du vivant, le 30 novembre 2012, à l’Unesco.

[5] Philippe Marlière, Conférence de l’Université de tous les savoirs, 7 juillet 2008.

[7] Synthetic Biology as Innovation in Industrial Biotechnology, 26 mars 2018.

[8] Cité par Sara Aguiton dans son livre La démocratie des chimères, éd. Bord de l’eau, 2018.

[9] Plastic Plants, Jim Thomas, 8 octobre 2008.

[10] ,

, « La biologie de synthèse : un puissant allié du transhumanisme », Inf’OGM, 4 février 2022