Etude Séralini – Médias : entre scoop et critique radicale

Sans surprise, l’étude de Gilles-Eric Séralini a immédiatement déclenché une salve de réactions et de critiques. Les principales critiques scientifiques concernent le protocole de l’étude, la race, l’alimentation des rats, et le traitement statistique (cf. p.3-5). D’autres critiques concernent la manière dont l’étude a été diffusée et rendue publique. Le débat sur le traitement médiatique concerne aussi la mise en œuvre, par les détracteurs de l’étude, d’une stratégie bien rodée. Décryptage.

Afin de jeter le discrédit sur cette étude, ses détracteurs ont entretenu dans leurs réponses aux journalistes la confusion la plus totale sur les études liées à l’évaluation des PGM. Actuellement, la réglementation européenne préconise la réalisation d’études de toxicologie et des études d’alimentarité (cf. encadré, p.8). G.-E. Séralini affirme que son étude est la seule étude de toxicologie menée sur des rats pendant deux ans.

Toxicologie, cancérologie, alimentarité : de quoi parle-t-on ?

Ses détracteurs répondent : « certains médias affirment que des études de nourrissage à long terme n’ont jamais été menées sur les OGM. C’est faux comme le montre notre article de synthèse qui porte sur 24 études sur différents OGM et sur différents animaux » [1]. La promotion dans la presse française et internationale de l’étude d’Agnès Ricroch a fait partie de la stratégie de contournement des questions posées par l’étude de Séralini. Or, ces études, à l’exception de deux (voir plus bas), sont des études d’alimentarité. Et par ailleurs, elles sont parfois menées sur des mammifères (cochon…) dont la durée de vie est beaucoup plus grande. Ces études ne sont donc pas comparables, pour la bonne raison que deux ans dans la vie d’un rat c’est presque toute sa vie alors que deux ans de la vie d’un cochon ne représente qu’environ 15% de sa vie. Ce que reconnaît dans un long entretien accordé au journal Le Monde [2], Gérard Pascal, chercheur à l’Inra, membre de l’ex-Commission du Génie Biomoléculaire et membre du Conseil d’orientation stratégique de l’organisation de lobby des industries alimentaires, l’ILSI : « si une étude de deux ans est significative sur un rat car elle couvre les deux-tiers de son espérance de vie, travailler un an sur un chien n’est pas suffisant […]. L’ampleur des travaux du professeur Séralini est donc sans précédent ». L’Anses, dans son avis sur l’étude Séralini, indique : « Seules, deux études, conduites sur un délai proche de l’espérance de vie moyenne des animaux concernés, employant une PGM résistante au glyphosate (soja) et pouvant à ce titre être comparées à celle de Séralini et al. (2012) ont été retenues. Il s’agit des études de Sakamoto et al. (2008) et Malatesta et al. (2008) ». Si l’étude de Sakamoto est scientifiquement irrecevable, mais pourtant largement utilisée comme « preuve d’innocuité des OGM », celle de Malatesta soulignait déjà des atteintes hépatico-rénales. Pour le grand public, la différence entre toxicologie (avec notamment des analyses sanguines) et alimentarité (mesure des paramètres extérieurs) et la notion de « vie entière » ne sont pas des plus simples à appréhender.

Mais la confusion ne s’arrête pas là… Gérard Pascal, dans le même article, apporte une confusion supplémentaire en évoquant des études de cancérologie : « les études de cancérogénèse, […] doivent se baser sur des groupes d’au moins cinquante animaux de chaque sexe pour pouvoir établir une analyse statistique représentative. […] Pour se défendre, M. Séralini argue que ses travaux ne sont pas une étude de cancérogénèse ; mais en réalité, l’essentiel de ses résultats tourne autour des formations de tumeurs. […] Cette souche [de rats] n’est jamais utilisée pour des études de cancérogénèse. […] Effectivement, il n’y a jamais eu d’étude de cancérogénèse liée aux OGM ni d’étude toxicologique à long terme » (c’est nous qui soulignons).

Certes, les auteurs de l’étude, avec le traitement médiatique qu’ils ont mis en place pour la publication de leur étude (photos de rats ayant des tumeurs « grosses comme des balles de ping-pong »), ont, en quelque sorte, donné le bâton pour se faire battre. Ceci dit, J. Spiroux de Vendomois, co-auteur de l’étude, précise clairement : « Non, nous ne sommes pas cancérologues et n’avons jamais dit le contraire. C’est une étude de toxicité, non une étude de cancérogénèse, qui suit d’autres protocoles. D’ailleurs, nous n’avons dit nulle part que les tumeurs étaient cancéreuses. Ce sont des fibro-adénomes et des chirato-acantomes, qui peuvent se transformer en cancers quand les rats vieillissent » [3]. Alors pourquoi avoir mis en avant ces images sensationnelles ? Interrogé par Inf’OGM, Gilles-Eric Séralini nous répond : « les titres et les couvertures appartiennent au journal ». Il précise : « Les photos sont dans l’article scientifique et sont démonstratives et représentatives de chaque groupe (les femelles témoins n’ont pas de tumeurs en majorité). La presse mondiale s’en est emparée pour cette raison. Sans ’notre’ choix médiatique du tout. Parce que c’est une question de santé publique. Il aurait été malhonnête de ne pas les montrer, comme les données de mortalité et de tumeurs ». Et de conclure sa réponse : « Une expérience de cancérogenèse n’avait jamais été menée sur ces produits. Elles le sont pour connaître les voies d’actions de cancérogènes fortement soupçonnés par l’industrie, ce qui n’était pas le cas. Maintenant, elle doit être menée. C’est expliqué dans l’introduction de l’article ».

La réponse de GES ne nous convient pas totalement. En effet, la mise en avant des rats aux tumeurs est aussi son choix, notamment dans les films auxquels il a participé.

Beaucoup d’articles critiques -mais des sources peu diversifiées

Dans la cacophonie médiatique qui a entouré cette étude, les articles balancent entre des postures dramatiques « Les OGM sont des poisons » et des critiques acerbes « circulez y’a rien à voir ». Ces deux manières de traiter l’information ne favorisent pas le dialogue. Ainsi, Inf’OGM regrette l’attitude catastrophiste d’une certaine presse. Mais Inf’OGM regrette aussi l’orchestration de la critique de cette étude. Ce qu’on remarque, c’est que, au final, les sujets de critiques sont peu nombreux et que les chercheurs interrogés sont très souvent les mêmes. Pour les médias français, on retrouve Marcel Kuntz, Philippe Joudrier, Gérard Pascal à toutes les pages… Côté anglophone, la liste est un peu plus longue : c’est celle proposée par le Science Media Center (SMC), une institution de lobby, proche des milieux ultra-conservateurs, financée à 70% par l’industrie des biotechnologies [4] et dont un des objectifs est de soutenir l’industrie des biotechnologies contre les critiques, notamment issues des écologistes. Il est intéressant de noter que le SMC justifie son indépendance en affirmant qu’aucune source de financement ne dépasse 5% du budget global… Mais si Syngenta donne 5%, Monsanto 5%, Bayer 5%, etc. étant donné la conjonction d’intérêt économique de ces bailleurs, pour nous, une seule source de financement, l’industrie des OGM, devient vite significative, surtout si d’autres multinationales entrent en ligne de compte…

Embargo, confidentialité et travail des journalistes

Les revues scientifiques, comme Nature ou Science, « offrent aux journalistes de lire leur contenu une semaine avant publication. Cela leur permet de préparer leurs articles à l’avance : lire l’étude, chercher des infos complémentaires… […]. La seule condition imposée aux journalistes est de ne pas publier leur reportage avant que l’étude ne soit elle-même parue (et même ça, ça provoque des débats) » [5]. Ainsi, le site Embargo Watch dénonce un embargo plus strict qui aurait été imposé par l’équipe de Gilles-Eric Séralini : « C’est un abus scandaleux du système d’embargo – qui, après tout, est une entente entre deux parties. Une des principales raisons pour les embargos – si vous acceptez la parole des revues – est de donner aux journalistes davantage de temps pour écrire de meilleures histoires. Vous y parvenez, en partie, en parlant à des experts extérieurs. Et les scientifiques – ceux, du moins, intéressés par la science, et non par la publicité et les objectifs politiques – devraient accueillir cette forme d’examen ». Interrogé par Inf’OGM, G.-E. Séralini explique qu’il a fait signer un papier aux journalistes, ainsi qu’à la revue FCT, leur interdisant de divulguer à d’autres personnes (scientifiques y compris) le contenu de son article (qu’il avait par ailleurs vulgarisé dans un livre à paraître). La raison ? Sa crainte que la revue FCT ne reçoive, comme c’est le cas actuellement, des pressions de toute part pour ne pas publier son étude… ce qui aurait ruiné cinq ans de travail et jeté à l’eau les trois millions de financement dont il était redevable auprès de ses bailleurs.

De la part de journalistes qui se plaignent de l’embargo, on ressent plus une frustration ou une jalousie qu’un réel débat sur les conditions de la publication d’une étude scientifique. Il est à signaler à ce propos que l’ambiance particulièrement électrique qui a suivi la publication de l’article a fait qu’il nous a été impossible d’obtenir des statisticiens, d’un bord comme de l’autre, les éclaircissements dont nous avions besoin, ce qui explique que, comme indiqué, Inf’OGM ne puisse réellement prendre position sur le contenu scientifique de cette publication. L’enjeu est là : manquer un scoop paraît impensable, car le journalisme est englué dans une course au scoop. Tout ceci manque particulièrement de recul.

Etant donné que la clause de confidentialité était en vigueur tant que l’article n’était pas publié, le « préjudice », et pour parler comme les détracteurs de cette confidentialité, « l’atteinte à la liberté d’informer », a été d’une semaine maximum. Ainsi, affirmer que les raisons de Séralini étaient « d’obtenir une présentation biaisée de cette étude, dénuée de tout regard critique ou simplement compétent » [6], ne tient pas. Au-delà de ce délai, l’étude ne bénéficiait plus de cette prétendue « protection », et GES se doutait bien que son étude serait attaquée, notamment à cause de cette clause inhabituelle.

Malgré le regret de n’avoir pas le temps adéquat pour faire un vrai travail de journalistes, tous ces journaux n’ont pas pu s’empêcher de publier, rapidement, des articles sur cette étude. Ce paradoxe nous pose question : l’impératif de publier rapidement est-il plus important que l’impératif de réaliser un travail journalistique correct ? Comme nous le précise un journaliste sous couvert d’anonymat, « ton chef, quand il entend partout qu’on parle d’une étude ’détonante’, il veut un papier, et c’est tout ». Cette différence dans l’urgence du traitement de l’information est une des différences fondamentales entre un journal « classique » et une veille citoyenne d’information. Inf’OGM a pris le parti de publier plusieurs jours après la publication de l’étude, pour d’abord prendre le temps de la lire, puis d’avoir des retours pertinents de différents bords. En effet, nous n’avions pas plus eu accès que les autres périodiques à l’étude avant la fin de l’embargo.

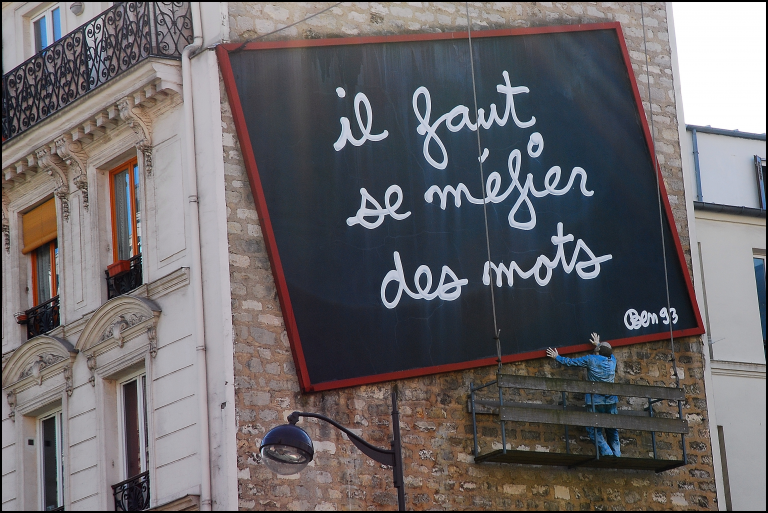

Au final, cet événement nous donne une belle image du monde dans lequel nous vivons… Un monde de vitesse, où tout le monde doit réagir à chaud, les politiques, les journalistes, les scientifiques… On ne prend pas le temps d’attendre, de se désembuer, de sortir du débat passionnel… Peut-être que l’embargo et la confidentialité étaient une mauvaise chose pour le débat, mais que dire alors de ceux qui, sans savoir, se sont malgré tout empressés de parler ? Encore une fois les critiques adressées à l’étude et à sa publication peuvent se retourner, facilement, contre ceux qui les font.