Art et biotechnologie : faut-il limiter la création artistique ?

Une oreille greffée sur un bras, un lapin fluorescent, des ovules humains conditionnés et vendus comme du caviar, des hybridations de cellules humaines et animales, d’ADN de plante et d’être humain… Il ne s’agit pas là d’expériences de quelques savants fous mais d’œuvres artistiques issues d’un mouvement contemporain appelé « bio-art ». L’artiste devient-il un scientifique sans limite éthique et règlementaire ? Inf’OGM se plonge dans cette utilisation encore méconnue des biotechnologies où les OGM investissent l’espace artistique.

Le bio-art est une branche de l’art contemporain qui utilise le vivant et ses mécanismes comme matériaux de base. C’est à la fin des années 90 que ce courant s’est développé par le biais d’expositions et de publications et que le terme de « bio-art » s’est imposé, même si certains artistes disparates s’inscrivaient déjà dans ce courant dès les années 80 (Eduardo Kac, Stelarc, Joe Davis…). Pour Annick Bureaud, critique d’art et directrice de Leonardo/OLats [1], le bio-art existe depuis « que les humains ont fait pousser des plantes et élevé des animaux pour leur agrément et à des fins esthétiques ». C’est ce qu’on pourrait qualifier de bio-art « traditionnel » en ce qu’il utilise des mécanismes présents dans la nature sans les modifier, à l’instar des biotechnologies traditionnelles que sont la production de bière ou de fromage. Pour autant, les œuvres qui s’apparentent aujourd’hui à ce courant utilisent des technologies pour modifier le vivant, les fameuses biotechnologies modernes, qui ne sont disponibles que depuis une trentaine d’années. Comme dans le domaine de l’agriculture et de la sélection variétale, nous contestons cette continuité : dans la mesure où les artistes utilisent des techniques de manipulations génétiques, il y a rupture. Carole Collet, commissaire de l’exposition Envie / Alive, présentée à Paris en 2013, en convient : « Nous venons de franchir une étape extraordinaire dans l’histoire de la planète Terre : nous, les humains, sommes désormais capables de programmer la vie. Dans un laboratoire. En temps réel » [2].

Bio-art : des chimères… aux questionnements politiques

Certaines œuvres ne « touchent » au vivant que dans l’imaginaire. C’est le cas des photos réalisées par Anne Esperet [3] qui présente des chimères, « hybrides de corps humain et animal » composés en fait de divers éléments d’animaux morts réunis en de « monstrueuses compositions ». D’autres artistes utilisent certaines propriétés du vivant, sans pour autant le modifier. Lia Giraud [4] crée ainsi des images vivantes à partir de micro-algues photosensibles en reproduisant sur une nouvelle base et un nouveau support, les mécanismes classiques de la photographie.

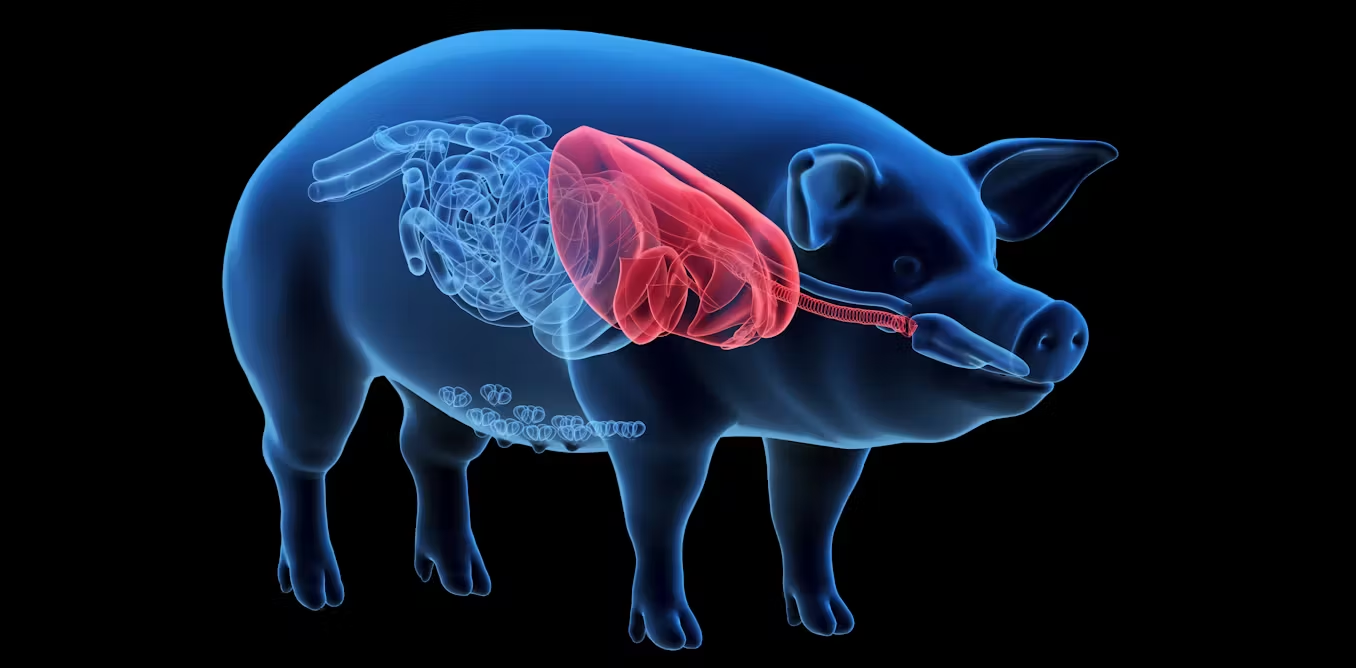

Mais, et ce sont surtout elles qui nous intéressent dans cet article, d’autres œuvres ou performances artistiques vont plus loin en intervenant directement sur le vivant et notamment le corps humain, bien souvent le corps même de l’artiste. Quelques exemples parmi d’autres : Stelarc [5] se faisant greffer une oreille issue de culture de cellules sur l’avant-bras (2008), ou encore Marion Laval-Jeantet [6] se faisant transfuser du sérum de cheval, obtenant ainsi « du sang de centaure », hybridation entre l’humain et l’animal (2011). Orlan [7] cherche également à dépasser son propre corps par une « mutation totale », par le biais d’interventions chirurgicales qu’elle fait filmer. Dans son œuvre « Manteau d’Arlequin » (2007), elle s’est associée au collectif de designers TC&A (Tissu Culture and Art) [8] spécialisé dans la culture de cellules, pour hybrider des cellules de sa peau, avec d’autres cellules humaines et animales. Le résultat a donné lieu à une installation : plusieurs boîtes de Petri sont intégrées dans des losanges de couleur dont l’ensemble forme un manteau d’Arlequin. L’artiste a été déçu du résultat (le vivant est parfois retors), comme nous l’a révélé Catherine Voison, professeure agrégée d’arts plastiques, spécialiste de l’art biotechnologique.

La transgénèse est aussi un outil particulièrement prisé, mis en scène dès le début du bio-art par Eduardo Kac, avec Alba (2000), le célèbre lapin fluorescent mis au point initialement par Louis-Marie Houdebine, alors chercheur à l’Inra [9]… et mystérieusement décédé à l’âge de deux ans. Avec Edunia (2003- 2008), il a voulu créer un « plantimal », un pétunia dont le génome a été modifié en y incorporant des fragments d’ADN de l’artiste [10]. « Destinées, selon les vœux de son auteur, à accroître la biodiversité, les graines issues de la plante génétiquement modifiée ont été acquises par des collectionneurs privés, certains les ont plantées et ont prêté les fleurs pour des expositions ». Autre œuvre d’art transgénique de Kac, Genesis (1999), une installation qui présente des bactéries modifiées pour exprimer dans leur code génétique une phrase de la bible traduite en morse puis convertie en paire de base ADN. L’objet même de l’œuvre n’étant pas visible à l’œil nu, plusieurs éléments mettaient en scène de façon grandiose ce qui n’était finalement qu’une boîte de Petri (contenant des bactéries génétiquement modifiées). Outre le décorum et l’aspect conceptuel, le résultat est finalement le même que pour le Manteau d’Arlequin d’Orlan ou beaucoup d’autres œuvres de bio-art : il est donné à voir au spectateur une boîte en plastique dont le contenu est invisible…

L’éthique du bio-art : pas toujours respectée

Ces quelques exemples, au-delà de la valeur artistique qu’ils peuvent avoir, interrogent sur les limites que s’impose ou qui s’imposent à l’artiste.

Pour Marie-Angèle Hermitte, directrice de recherche au CNRS, spécialisée sur l’encadrement juridique des biotechnologies, le bio-art est à cheval entre deux libertés : « la liberté scientifique », qui est aujourd’hui relativement bien encadrée, notamment par le principe de précaution et par l’existence de comités d’éthique et « la liberté artistique » qui bénéficie d’un moindre encadrement. Le bio-art reste encore un courant relativement marginal. Il n’y a aucune règlementation spécifique pour encadrer les biotechnologies utilisées à des fins artistiques. Ainsi, selon M.-A. Hermitte, les œuvres qui utilisent des techniques de modifications génétiques devraient être réglementées par le cadre juridique général sur les OGM : une exposition organisée autour de ce type d’œuvres devrait avoir été autorisée préalablement, et le Haut Conseil des Biotechnologies consulté. Ce que nous confirme, d’un point de vue théorique, le ministère de l’Environnement. Quant à savoir qui donne les autorisations pour ce type d’expositions, le flou demeure. Interrogés par Inf’OGM, les ministères de la Culture, de l’Environnement, et de la Recherche, nous ont affirmé n’être pas compétents…. avouant même ne pas connaître l’existence de ce courant artistique. Les ministères de la Santé et de l’Agriculture ne nous ont pas répondu.

Malgré ce flou dans la réglementation, des expositions de bio-art, y compris d’œuvres transgéniques, sont régulièrement organisées en France et en Europe. Rurart [11], à proximité de Poitiers, organise ce genre d’événements et a notamment reçu entre ses murs une exposition consacrée à Eduardo Kac en 2009. C’est la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de de la forêt (Draaf) de Poitou-Charentes qui a donné son accord. Aucune œuvre transgénique n’a été transportée, elles étaient directement réalisées sur place en partenariat avec le soutien de l’école de l’ADN de Poitiers et ont été détruites après utilisation. Le musée a également mis en place un dispositif sécurisé pour veiller à l’intégrité du dispositif. Catherine Voison souligne que si des œuvres transgéniques à base de bactéries GM ont bien été exposées, ce n’est pas le cas de plantes GM, comme Edunia, où seules des photos sont présentées sur le territoire européen, faute d’autorisation. Mais sur d’autres continents, les précautions sont moindres. Laura Cinti affirme avoir planté au Mexique, dans un désert aride et dans une région agricole, deux de ses cactus génétiquement modifiés pour que, à la place des épines, poussent des « cheveux » [12]. Elle souhaitait disperser ses œuvres dans la nature afin d’observer les effets de l’art sur la biodiversité. Cette perspective, comme nous l’a précisé Christian Vélot, chercheur à Paris Orsay, paraît particulièrement farfelue : « Il ne suffit pas de produire une protéine d’un organisme A dans un organisme B pour fabriquer chez ce dernier les structures dans lesquelles cette protéine est impliquée dans A ». Le site précise simplement que l’artiste a utilisé Agrobacterium pour transférer des gènes responsables de la kératine dans l’ADN du cactus.

Au-delà de cet encadrement juridique, Annick Bureaud fait valoir que les artistes sont bien souvent dépendants d’un laboratoire de recherche, lequel est soumis à des règles de déontologie, qui de ce fait s’appliquent aux bio-artistes. Certains projets artistiques ne dépassent d’ailleurs pas le seuil des laboratoires où ils ont été conçus. C’est le cas du lapin Alba : Kac voulait ramener l’animal chez lui à Chicago mais n’a été autorisé qu’à se faire photographier avec ce lapin dans les bras dans le laboratoire. D’autres ne peuvent être exposés sous leur forme originelle : certaines créations textiles d’Anna Dimitriu réalisées à partir de bactéries (notamment de staphylocoques dorés) [13] ont dû être neutralisées. Mais, fait remarquer Annick Bureaud, « les artistes trouvent souvent d’autres solutions pour réaliser et exposer leur projet ». Comme les lois européennes sur l’auto-expérimentation sont très strictes, c’est grâce à des laboratoires suisses qu’a pu être réalisée la performance Que le cheval vive en moi.

Annick Bureaud fait également remarquer que les artistes n’ont jamais cherché jusqu’à présent à mettre en danger leur public, les seuls risques pris sont uniquement à l’égard de l’artiste lui-même. Les cas d’Edunia ou de Cactus Project montrent que cette limite n’est pas toujours respectée : en relâchant des OGM non évalués dans l’environnement, les artistes semblent en définitive se moquer, au nom de l’art, des conséquences possibles de leur œuvre sur l’environnement et la santé de leurs concitoyens.

Critique ou banalisation ?

Les artistes revendiquent très souvent la dimension critique de leur travail vis-à-vis de ces techniques, une critique qui ne les empêche pourtant pas de les utiliser avec une certaine fascination pour toutes les possibilités qu’elles ouvrent. L’exposition Envie / Alive se veut « une véritable réflexion écologique et éthique : quelles nouvelles biotechnologies peuvent mener à une production plus écologique ? (…) Jusqu’où peut-on contrôler la nature ? ». Y étaient exposés des photos du cactus de Cinti, la première chaise produite par une bactérie synthétique capable de sécréter des quantités importantes de cellulose (Gen2seat (2012) du collectif Terreform), ou encore les travaux de Arne Hendriks qui souhaite rétrécir les humains car « un adulte de 50 centimètres n’aurait besoin d’environ que de 2% de l’espace qu’un homme d’aujourd’hui occupe », et aurait besoin de moins d’énergie, et de moins de nourriture. Bref un homme enfin écolo grâce à la technique…

Pour Annick Bureaud, « ces artistes ne font rien de plus que ce que les entreprises et les scientifiques ne font déjà, bien souvent dans le secret de leur laboratoire. L’artiste permet de sortir ces techniques au grand jour, et de les questionner, de questionner le vivant. Genesis permet ainsi de faire réfléchir sur le statut d’une bactérie, sur le droit ou non de les modifier et nous met face à nos propres contradictions : pourquoi modifier une bactérie serait moins choquant qu’un lapin, dans un monde où nous avons déjà accepté les biotechnologies ? ». L’artiste est celui qui dévoile. Il veut montrer le réel.

Dans une installation nommée Free range grain (2003 – 2004), le collectif Critical Art Ensemble [14] proposait aux consommateurs de s’interroger sur le contenu de leurs assiettes et de tester la présence d’OGM. L’autre objectif du collectif était de mettre en évidence les mécanismes scientifiques souvent méconnus du grand public, une opacité qui conduit bien souvent à une méfiance. Ce collectif estime donc que « le public non-spécialiste ne doit pas laisser entre les mains des experts la fabrication du discours et des politiques entourant les biotechnologies ».

L’ambivalence est encore plus marquée dans le projet Common Flowers / white out (Bio-Hacking Open Sourcing and Exorcising GM Flowers) (2010 [15]. Georg Tremmel et Shiho Fukuhara ont ainsi voulu « créer une plante non génétiquement modifiée à partir de l’ancienne plante GM ». Prendre un œillet transgénique (modifié pour obtenir la couleur bleue) et essayer de retrouver, par une autre manipulation génétique, la plante originelle : un travail qui selon Annick Bureaud permet d’aborder de nombreux concepts, comme l’origine, le sauvage, la pureté… Tremmel et Fukuhara se positionnent pour des biotechnologies « open source ». Il faut les diffuser pour les maîtriser collectivement, estiment-ils.

Les critiques se focalisent finalement principalement sur l’usage de ces technologies sans les remettre elles-mêmes en cause. « La technologie, et particulièrement les biotechnologies, ne peuvent être considérées comme bonnes ou mauvaises, comme c’est le cas pour toutes les technologies, cela dépend de l’usage pour lesquelles elles sont utilisées » [16]. Un argumentaire que réfute le collectif Pièce et main d’œuvre [17], dans un article consacré aux téléphones portables [18], mais qui trouve également toute sa pertinence dans le cas qui nous intéresse. Un tel raisonnement implique que la technique aurait « une existence « en soi », hors de l’usage qu’en font les Hommes […]. Non seulement la technologie n’existe pas hors de ses usages – puisqu’elle consiste précisément en une application de la recherche – mais elle transforme le monde quels que soient les usages que l’ont en fait » [19]. Le fait d’utiliser les méthodes que l’on entend critiquer ne revient-il pas à leur accorder une certaine légitimité ?

Loin de considérer que les artistes mettent en lumière les pratiques opaques de l’industrie, certains s’interrogent au contraire sur le bien-fondé de cette collaboration étroite entre le monde scientifique et le monde artistique. Pour Stéphan Barron, artiste et enseignant-chercheur, « tant que ces pratiques [sur le vivant] restaient cloisonnées dans les laboratoires, et étaient contrôlées par les comités d’éthique, nous nous sentions protégés des dérives potentielles de la science. L’entrée de ces artistes dans les laboratoires fissure ces barrières de protections » [20]. Catherine Voison pose également la question : « l’évolution technique du vivant à travers le prisme de l’art ne serait-elle qu’une stratégie visant à nous faire croire que ces pratiques de la biologie contemporaine sont inoffensives et accessibles à tous ? » [21].

Pour Stéphan Barron, la réponse est tranchée : « En esthétisant et en théorisant positivement l’horreur transgénique, Kac sert de cheval de Troie aux intérêts économiques des multinationales de l’agro-industrie ». Et de continuer : « la position des artistes est importante, car les œuvres ont une fonction symbolique et elles opèrent avant tout dans l’imaginaire des leaders d’opinion mais aussi dans l’esprit du grand public. L’artiste a qualité d’expert, d’intellectuel, presque de scientifique et une réputation d’indépendance. Pourtant dans ce domaine, il n’est pas plus indépendant, il n’a pas non plus le contrôle que les scientifiques ont sur leurs recherches et il a le privilège de pouvoir crier à la censure dès qu’on touche à sa soi-disant liberté d’expression ».

De ces questions éthiques qui émergent à la confluence de l’art et de la science, Anna Dimitriu en a fait un projet : Trust me I’m an artist [22]. Plusieurs artistes étaient invités à présenter leur projet devant un comité d’éthique et engager un dialogue public sur les questions légales et morales de ce projet. Chaque comité d’éthique examinant un projet était alors invité à prendre une décision pour autoriser le projet. Marion Jeantet-Laval n’a ainsi pas reçu d’autorisation de la part de ce comité réuni en France pour renouveler l’expérience de transfusion sanguine, cette fois avec du sang de panda. L’un des représentants du monde scientifique présent dans ce comité, Pierre-Henri Gouyon, a évoqué la possibilité qu’un virus inoffensif chez le panda pourrait être transféré à l’artiste au moment de la transfusion et se révéler être extrêmement dangereux pour l’Homme. Un refus qui ne l’empêchera pourtant peut-être pas d’aller jusqu’au bout de son projet.

Le bio-art, miroir du scientisme ?

Le bio-art pose bien d’autres questions, et notamment celle de la définition même de l’art : en quoi exposer une boîte de Petri est-il de l’art ? Se greffer une oreille sur le bras ou se faire injecter du sang d’une autre espèce est-il réellement un geste artistique ou bien de folie ? Comme nous l’évoquions précédemment, le bio-art ne donne à voir souvent qu’une boîte en plastique. Ce qui compte, ce n’est plus tant l’objet artistique que la démarche conceptuelle. Et ainsi, c’est le discours qui entoure l’œuvre qui a finalement plus d’importance que l’œuvre en elle-même. En effet, l’art, depuis le milieu du XIX° siècle, mais surtout avec l’arrivée des mouvements comme le dadaïsme, ou les installations de Marcel Duchamp, s’est affranchi de la recherche esthétique. L’artiste n’existe, selon Catherine Voison, que parce qu’il est reconnu comme tel par des pairs et des institutions. Un mouvement perpétuel de balancier se produit entre la société et l’art. A l’instar de notre société de consommation, l’art a soif d’inédit. Ce besoin incessant d’innover trouve, dans les biotechnologies, un immense terrain de jeu. Les bio-artistes se parent de quelques références mythologiques, religieuses ou littéraires, saupoudrent leurs œuvres des vagues aspects critiques des biotechnologies sans se brider dans le plaisir de mener quelques folles expériences, alors que tout cela n’est finalement pour eux qu’un jeu, parfois morbide, dont les conséquences restent peu analysées.

Anne Esperet le dit clairement : son objectif est de mettre les spectateurs face à la « révolution biotechnologique » et tenter « d’amortir l’atterrissage de cet immense saut dans le post-humain ». En d’autres termes, préparer les humains aux bouleversements radicaux et inexorables que provoqueront les biotechnologies. Le post-humanisme, qu’incarnent Orlan et Stelarc, considère que le corps est désormais un « outil obsolète » qu’il faut réinventer, améliorer, ce qu’ils tentent de faire à travers leurs œuvres et performances. « Ce corps mutant induit le remplacement de ce qui est défectueux chez l’Homme par un appui technologique qui le renforcerait pour en faire un surhomme » [23].

Le bio-art réunit des œuvres d’une grande diversité… Entre l’utilisation d’algues photosensibles, la création fictive de monstres transgéniques et la réalisation concrète de chimères « artistiques », il y a toute une palette de nuances. Mais ce sont souvent les œuvres les plus étranges et transgressives qui marquent les esprits. Ces œuvres-là qui participent ainsi de la banalisation des manipulations génétiques, révèlent la culture techniciste dans laquelle notre société baigne. Derrière les œuvres les plus « provocantes », c’est l’idéologie du Progrès infini qui se terre, un progrès qui guérirait enfin l’Humanité de sa finitude. Ces artistes vendent l’illusion d’une technique libre qui résoudra tous les problèmes. La transgression n’est alors qu’apparente : ils se veulent les chantres d’une « nouvelle humanité » alors qu’ils ne sont sans doute qu’une expression radicale de l’ordre établi. Ainsi, il semblerait que le bio-art – du moins dans sa forme extrême – ne soit que le chant du cygne de cette civilisation qui n’a que faire de respecter une certaine intégrité du vivant…

[1] Leonardo/Olats (l’Observatoire Leonardo pour les Arts et les Techno-Sciences) se présente comme une association culturelle de recherche et de publications en ligne dans le domaine des arts et des techno-sciences. http://www.olats.org/olats/olats.php

[6] Que le cheval vive en moi : https://www.youtube.com/watch?v=yx_E4DUWXbE

[7] Le Manteau d’Arlequin : http://www.orlan.eu/works/bio-art/

[17] PMO, atelier de bricolage pour la construction d’un esprit critique à Grenoble, http://www.piecesetmaindoeuvre.com

[18] http://ragemag.fr/pieces-et-main-doeuvre-machines-humains-51501/ : « Ceux qui refusent de penser la technologie rabâchent que « tout dépend des usages ». Comprenez : le portable – comme la technologie – est neutre, ni bon ni mauvais « en soi ». Ce sont les humains qui en fond un bon ou un mauvais usage, et donc il est stupide de le critiquer. Ce déraisonnement suppose que le téléphone aurait une existence « en soi », hors de l’usage qu’en font les Hommes […]. Non seulement la technologie n’existe pas hors de ses usages – puisqu’elle consiste précisément en une application de la recherche – mais elle transforme le monde quels que soient les usages que l’ont en fait »

[19] cf. article de Ragemag

[20] Stéphan Barron, Biotechnoromantisme, 2004. http://www.technoromanticism.com/theorie/hdr/hdr_pdf/publications_ecran.pdf

[21] Catherine Voison, Comment conjuguer science et conscience dans l’art in vivo ?, avril 2013 in http://www.implications-philosophiques.org/ethique-et-politique/implications-axiologiques/comment-conjuguer-science-et-conscience-dans-lart-in-vivo/

[23] Stéphan Barron, Biotechnoromantisme, 2004