Actualités

Malgré des négociations en 2024, des désaccords sur les DSI persistent

En 2024, les informations sur les séquences numériques (DSI) issues des ressources génétiques ont été au cœur de négociations internationales. Les discussions ont principalement porté sur le partage des bénéfices générés par l’utilisation industrielle et commerciale de ces DSI, ainsi que sur les mécanismes nécessaires à sa mise en œuvre. Cette évolution pourrait redéfinir la gouvernance et influer sur la régulation future des DSI, mais des divergences persistantes entre les pays freinent les avancées.

La cruciale question des DSI liées aux ressources génétiques a été abordée lors de deux réunions en 2024 : en septembre à Rome, dans le cadre du groupe de travail sur l’amélioration du système multilatéral du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Tirpaa), puis en novembre à Cali, lors de la COP16 de la Convention sur la diversité biologique (CDB).

Le Tirpaa applique la CDB aux plantes cultivées, car la CDB ne pouvait initialement pas réguler la majorité des ressources phytogénétiques déjà conservées dans les collections des anciennes puissances coloniales et du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), souvent sans traçabilité de leur origine. Bien que le Tirpaa et la CDB traitent des DSI dans des cadres juridiques différents, leurs implications en termes de conservation, d’accès, d’utilisation et de partage des avantages restent imbriquées. Des solutions à la problématique des DSI ont été proposées lors de ces réunions, mais les désaccords, y compris sémantiques, demeurent.

Les DSI, un concept non défini

Aucune définition officiellement convenue des DSI n’a été adoptée à ce jour. Certains considèrent que les DSI se limitent à la représentation numérique de séquences brutes (d’ADN, d’ARN,…), tandis que d’autres incluent également des informations sur les protéines liées à ces séquences et leur fonctions, leurs structures moléculaires et les métadonnées écologiques (des informations contextuelles décrivant les caractéristiques environnementales associées aux données biologiques)i. Des prélèvements biologiques et certaines fonctions ou traits des organismes (plantes, animaux, etc.) sélectionnés et identifiés (savoirs « traditionnels »), pour la plupart des paysans, sont collectés depuis de nombreuses années. Ils sont ensuite mis dans des bases de données avec certains traits. Le concept des DSI repose sur la séparation entre le prélèvement biologique et la séquence numérique, en considérant que la DSI résulte de l’interprétation créative du chercheur à travers son ordinateur. Ceci est inexact.

Bien que les DSI ne soient pas formellement considérées comme des ressources génétiques physiques, notamment par la CDBii, elles sont néanmoins traitées comme des dérivés nécessitant un partage des avantages, en particulier lorsqu’elles sont exploitées à des fins commerciales. Cette interprétation a suscité de vifs débats. D’un côté, on trouve les pays du Sud global et les agriculteurs, principaux fournisseurs de ressources génétiques, qui soutiennent que les DSI devraient être considérées comme des ressources génétiques soumises aux obligations du Traité. De l’autre côté, les pays du Nord global estiment, eux, que les DSI relèvent des produits de la recherche et ne sont donc pas assujetties à ces obligations.

Pour complexifier le sujet, un autre sigle, DSG (GSD en anglais) pour « données de séquences génétiques », a été utilisé, en 2017, par les États-Unis à la FAO. Ces derniers soutenaient que « les DSG ne sont ni du matériel génétique ni une ressource génétique, et qu’il fallait maintenir une distinction conceptuelle et définitionnelle entre le matériel génétique lui-même et les données décrivant ce matériel ». Toutefois, comme l’affirment certains, à l’instar de Guy Kastler de la Coordination européenne de la Via Campesina (ECVC), « DSI et DSG désignent la même réalité »iii. Cette absence de consensus sur la signification précise du terme DSI freine l’élaboration de mécanismes juridiques pour la régulation, l’accès aux DSI et le partage des bénéfices issus de leur utilisation. Pourtant, en 2024, le Tirpaa et la CDB ont poursuivi, chacun de leur côté, leurs négociations pour tenter d’apporter des solutions.

Tirpaa : les DSI au cœur des négociations

Lors de la réunion du Tirpaa, à Rome, en septembre 2024, les discussions ont à nouveau porté sur l’intégration des DSI dans le Système multilatéral d’accès et de partage des avantagesiv. Le groupe de travail a souligné le rôle croissant de ces DSI dans la recherche et le développement agricoles et examiné les modalités de leur prise en compte dans le cadre du partage des avantages.

Un point majeur des discussions a porté sur la possibilité de mettre en place deux options pour le partage des avantages : une option de paiements annuels et une option de paiement différé. Dans le premier cas, dit « souscription », une somme serait versée chaque année dès l’année suivant la première accession à une ressource phytogénétique du Système multilatéral du Traité (SML). Dans le second, dit « accès unique », cette somme serait versée lors de la commercialisation du produit développé à partir de cette accession. Le groupe de travail a intégré les DSI dans l’option de paiement différé, qui n’est que le maintien du mécanisme actuel de partage des avantages ; partage totalement défectueux, car l’industrie ne déclare que rarement l’origine des ressources qu’elle utilise. Ce contournement sera encore facilité par l’accès libre sur internet à de multiples bases de données de DSI, qui exonèrent l’industrie de la signature de tous ses engagement résultant de la signature d’« accord de transfert de matériel » lors de chaque accès à des échantillons physiques de semences auprès du SML. Le groupe de travail a également examiné comment le mécanisme de souscription au système multilatéral pourrait mieux répondre aux attentes en matière de partage des avantages monétaires issus des DSI. Pour la majorité des pays du « Sud », il devrait être la seule option possible. Cette souscription, ou « abonnement », consiste pour une entreprise à payer chaque année une part de son chiffre d’affaire de vente à un fond de partage des avantages géré sous la responsabilité du Traité en échange d’un accès illimité à toutes les ressources phytogénétiques du SML. Ce pourcentage serait alors très nettement inférieur au pourcentage payé pour un accès unique. Les débats du groupe de travail sur ces deux mécanismes doivent se poursuivre, avec l’objectif d’arriver à un consensus lors de la prochaine réunion de l’organe directeur du Traité, qui aura lieu du 13 au 15 décembre 2025.

Le groupe de travail a en outre souligné la nécessité de coordonner les propositions avec les mécanismes développés dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) afin d’éviter les paiements redondants. Le groupe a également encouragé les parties contractantes, les coprésidents et le secrétariat à sensibiliser les délégations et parties prenantes sur l’importance du système multilatéral et les perspectives de son renforcement.

COP16 : entre avancées et incertitudes

La COP16 de Cali a mis l’accent sur la gouvernance des DSIv. Elle partait d’un bilan de la COP15 (2022) mitigé sur le financement des projets et le partage des bénéfices issus des ressources génétiquesvi. Le compromis trouvé à Montréal, en décembre 2022, n’avait en effet posé que des principes généraux, dont la création du mécanisme multilatéral de partage des avantages découlant de l’utilisation des DSIvii.

La COP16 visait la mise en œuvre de ce mécanisme multilatéral ainsi que la création d’un fonds mondial. L’objectif était aussi de déterminer à quelles fins les bénéfices issus des DSI seront distribués, pour répondre à la fois aux enjeux globaux de biodiversité et d’équité. Si le champs d’application du mécanisme multilatéral a été défini dans ses grandes lignes, aucune définition des DSI n’a été établie en raison des profonds désaccords suscités par ce sujet majeur. Ce point devrait être rediscuté lors d’une conférence de suivi de la COP16, qui se tiendra du 25 au 27 février à Romeviii.

Une décision a néanmoins été prise avec la création du Fonds de Cali, qui vise à assurer « un partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des DSI ». Ce fonds prévoit que les utilisateurs de DSI (secteurs pharmaceutique, biotechnologique, cosmétique, sélection végétale et animale…) contribuent annuellement à hauteur de 0,1 % de leur chiffre d’affaires ou de 1 % de leurs bénéfices. Les fonds collectés seront en théorie destinés à des programmes de conservation et de collectes de nouvelles ressources biologique, en priorité dans les principaux pays fournisseurs associant les peuples autochtones ou communautés locales juridiquement reconnus pour leur rôle dans la conservation de la biodiversité. Le caractère obligatoire ou volontaire des contributions des entreprises à ce Fond de Cali reste cependant en débat, mais la question semble presque ironique, étant donné les bénéfices substantiels qu’elles tirent des DSI. La mise en œuvre effective du mécanisme multilatéral reste aussi incertaine : il est crucial d’arriver à garantir la participation active des entreprises concernées, et de mettre en place des systèmes de suivi précis pour identifier les utilisateurs de DSI devant contribuer au fonds. L’absence de définition de ce que sont les DSI complique de plus la mise en œuvre du fonds.

La question de la gouvernance du Fonds de Cali oblige par ailleurs à une attention particulière pour garantir une distribution transparente et équitable des fonds, notamment en ce qui concerne les modalités de versement aux peuples autochtones et aux communautés locales. L’expérience du Fonds de partage des avantages du Tirpaa nous montre en effet que ces financement ne sont jamais attribués directement aux peuples autochtones et communautés locales, mais passent toujours par des banques de gènes, des ONG, des chercheurs, des parcs naturels… chargés de faciliter les collectes et la conservation ex situ de nouvelles ressources et savoirs associés, premiers aliments de « l’intelligence » artificielle chargée d’identifier des DSI. La réussite de ce mécanisme dépendra de la capacité des parties prenantes à surmonter ces obstacles et à établir des structures opérationnelles efficaces avant la COP17, prévue en Arménie en octobre 2026.

Quelles perspectives pour une gouvernance équilibrée ?

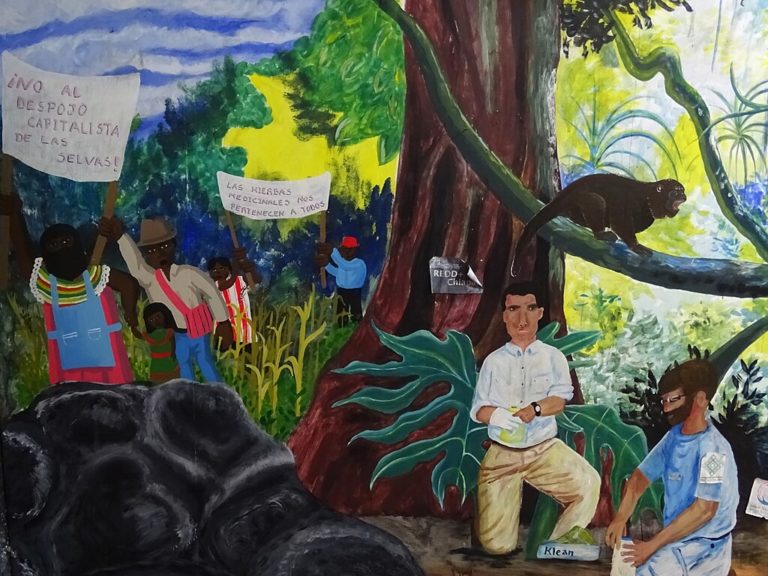

Les DSI facilitent l’accès aux génomes et l’identification de traits végétaux, favorisant ainsi le partage d’informations sans nécessiter l’accès aux organismes biologiques physiques. Cet état de fait pose la question de l’équité du partage des avantages, notamment en raison de l’absence d’un cadre juridique clair. Cela supprime en effet le consentement préalable, libre et éclairé de la CDB, qui permet de conditionner tout accès aux ressources génétiques à l’interdiction par le bénéficiaire de revendiquer des droits de propriété intellectuelle portant sur ces ressources, leurs parties et/ou leurs composants génétiques, ainsi que l’interdiction formelle du Tirpaa de revendiquer de tels droits de propriété intellectuelle. Cela consiste en fait à légaliser les outils de la biopiraterie désormais dématérialisée. Cela explique aussi les divergences qui existent sur le statut juridique des DSI, les pays du Nord global les considérant comme des produits de la recherche brevetables, tandis que les pays du Sud global les assimilent à des composants génétiques d’organismes physiques non brevetables, rendant floues les obligations de consentement et de partage des bénéficesix.

L’utilisation des DSI est en effet étroitement liée aux nouvelles techniques de modification génomiques (NTG), qui permettent d’exploiter ces DSI pour modifier les génomes en prétendant ne pas introduire de matériel génétique étranger. Cette approche, largement utilisée par les multinationales semencières, accentue les risques de biopirateriex, car les NTG permettent de tirer profit de la diversité génétique sans reconnaître les droits des pays d’origine des ressources ni ceux des peuples autochtones et des communautés locales et paysannes. Cette situation profite donc avant tout aux acteurs économiques du Nord global au détriment des pays du Sud global, principaux fournisseurs de ressources génétiques, sources de DSI.

Ces « innovations » creusent par ailleurs les inégalités d’accès, certains pays ne disposant pas des infrastructures et des capacités techniques nécessaires pour exploiter pleinement les DSI, notamment les moyens informatiques. En l’absence d’outils juridiques appropriés, ces technologies renforcent le contrôle du vivant par quelques multinationales et affaiblissent les cadres existants de protection des ressources génétiques et des savoirs traditionnels.

L’avenir de la gouvernance des DSI est aujourd’hui dans les mains des instances internationales qui affichent vouloir concilier « innovation », équité et préservation de la biodiversité. La mise en œuvre effective du Fond de Cali, la clarification des obligations des entreprises et l’articulation entre accès équitable et brevet, le principal outil utilisé pour valoriser l’« innovation » issue des DSI, sont des défis majeurs. De même, l’équilibre entre accès ouvert, interdiction de revendiquer des droits de propriété intellectuelle et partage des bénéfices dans le cadre du Tirpaa nécessitera des ajustements pour garantir une juste reconnaissance des fournisseurs de ressources génétiques et de leur savoirs liés à ces ressources.

i Brink M., « Practical consequences of digital sequence information (DSI) definitions and access and benefit-sharing scenarios from a plant genebank’s perspective », 2 mai 2021.

ii Convention sur la diversité biologique, « Décision 16/2 – Information de séquençage numériques », 1er novembre 2024.

iii Guy Kastler, « DSI : la biopiraterie dématérialisée », Inf’OGM, le journal, n°176, juillet/septembre 2024.

iv FAO, Tirpaa, « Twelfth meeting of the ad hoc open-ended working group to enhance the functioning of the multilateral system », 16 au 19 septembre 2024.

v Convention sur la diversité biologique, « Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity – Sixteenth meeting, Cali – Digital sequence information on genetic resources », 1er novembre 2024.

vi Denis Meshaka, « COP16 : les pays se réunissent pour « protéger la biodiversité » », Inf’OGM, 25 octobre 2024.

vii Denis Meshaka, « COP 15 : accord a minima sur les ressources génétiques », Inf’OGM, 22 décembre 2022.

viii Convention sur la diversité biologique, « Countries to Resume Crucial Biodiversity Discussions in Rome, 25-27 February 2025 », 27 novembre 2024.

ix Denis Meshaka, « COP 15 : accord a minima sur les ressources génétiques », Inf’OGM, 22 décembre 2022.

x Guy Kastler, « DSI : la biopiraterie dématérialisée », Inf’OGM, le journal, n°176, juillet/septembre 2024.